СОПР при эндокринных.pptx

- Количество слайдов: 9

Выполнила: студ. 571 группы Сопибекова Алтынай

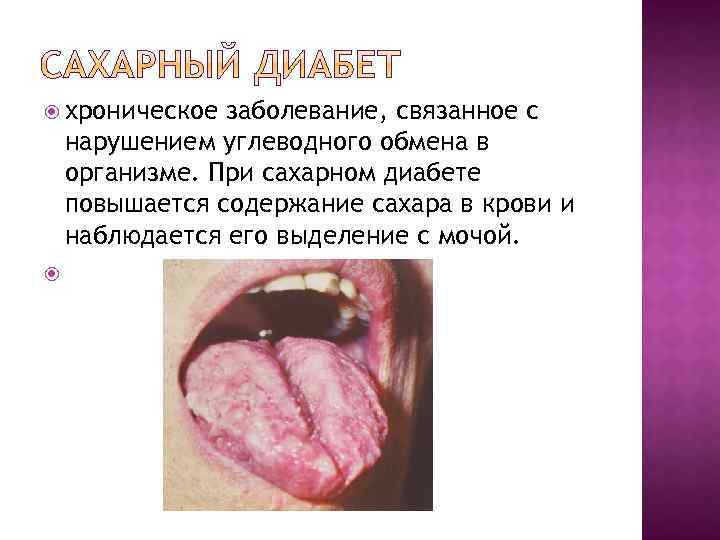

хроническое заболевание, связанное с нарушением углеводного обмена в организме. При сахарном диабете повышается содержание сахара в крови и наблюдается его выделение с мочой.

Дети, больные сахарным диабетом, обычно жалуются на жажду, сухость во рту, жжение слизистой оболочки полости рта. Часто отмечается извращение вкуса на соленое и кислое. Эти явления можно объяснить снижением секреторной функции слюнных желез, нарушением кислотно-основного равновесия в полости рта и микробиоценоза. Слизистая оболочка полости рта легко повреждается и ее регенераторные способности снижены. Интенсивность поражения кариесом постоянных зубов у больных детей выражена не более чем у здоровых. Клинические проявления сахарного диабета в полости рта детей усиливаются с тяжестью нарушения обменных процессов в организме.

Гипотиреоз в детском и юношеском возрасте сопровождается нарушением гармоничности черт лица и задержкой развития лицевого скелета, часто наблюдается патологический прикус. Зубной возраст, как и костный, отстает от хронологического, задерживается прорезывание молочных и постоянных зубов. Зубы обычно предрасположены к кариесу. Большие изменения в зубочелюстной системе выявляются в очаге эндемического кретинизма (эндемический зоб). Вследствие нарушения развития лицевого скелета остаются характерные инфантильные признаки – переносица бывает плоской, широкой и недоразвитой, как у новорожденного, с широко расставленными глазами. Нос может быть короткий и курносый. Обнаруживается резкое отставание развития зубов и челюстей. Серовато-бледные губы дают основание заподозрить тяжелую анемию. Больные жалуются на потерю вкусовых ощущений, сухость во рту, увеличение языка. Слизистая оболочка полости рта сухая.

Токсический зоб сопровождается развитием дистрофических и некробиотических процессов в слизистой оболочки полости рта. У больных токсическим зобом наблюдается аномалия структуры эмали в виде эрозий, углублений и бороздок, в особенности на губной поверхности и резцов верхней челюсти. У больных тиреотоксикозом резко увеличивается распространенность кариеса зубов и патологии пародонта. Кроме того, наблюдается ломкость, патологическое стирание жевательной и режущей поверхности и повышенная чувствительность зубов к температурным и вкусовым раздражителям. Особенностью поражения твердых тканей шейки зуба заключается в том, что в одних случаях наблюдается образование дефекта без размягчения дентина (эрозия дентина) с последующей стабилизацией патологического процесса, в других – отслоение меловидно измененной эмали от дентина ( «некроз» ). Эти изменения проявляются в виде остро протекающего процесса с преимущественным поражением резцов, клыков и премоляров. У детей, больных токсическим зобом, отмечается более ранее прорезывание постоянных зубов; зубной возраст обычно соответствует хронологическому, но костный – часто бывает ускорен. Наблюдается также поражение шеек зубов и этот процесс не имеет тенденции к ограничению при прогрессировании основного заболевания. Своевременно начатое лечение основного заболевания у детей – основа профилактики поражения твердых тканей зубов.

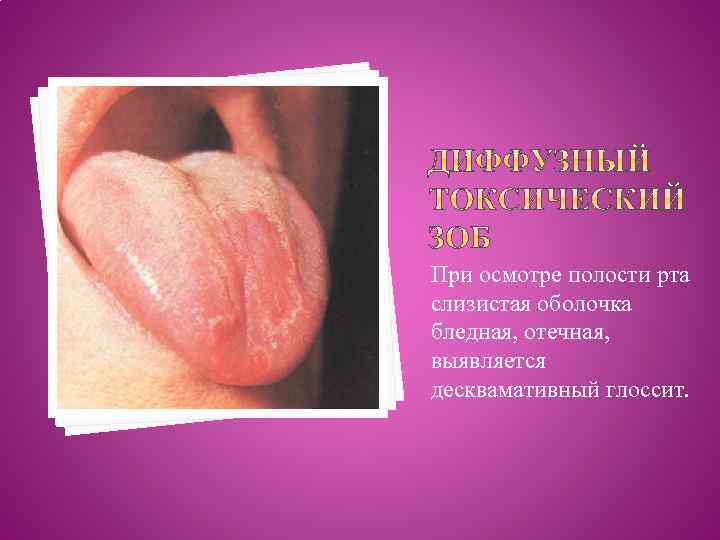

При осмотре полости рта слизистая оболочка бледная, отечная, выявляется десквамативный глоссит.

Недостаток в организме паратгормона, возникающий чаще всего в результате удаления паращитовидных желез при тиреоидэктомии, или при гипофункции этих желез (воспалительного, инфекционного происхождения) приводит к уменьшению поступления кальция из костной ткани в кровь и к усилению реабсорбции фосфора в почках. Следствием этого является гипокальциемия и гиперфосфотемия. При послеоперационном гипопаратиреозе возможно развитие парастезии слизистой оболочки и зубов, а также одонталгии, что может быть причиной неоправданного удаления зубов. Челюстные кости и особенно альвеолярные части менее чувствительны к недостаточности околощитовидных желез, чем кости опорного скелета. В некоторых случаях развивается очаговый остеосклероз вследствие угнетения резорбции костной ткани. Гипопаратиреоз в детском возрасте может привести к системной гипоплазии постоянных зубов. Псевдогипопаратиреоз. При этой патологии больные имеют типичное округлое лицо с короткими, широкими челюстями, эмаль зубов истончена, гипоплазирована. Часто развивается множественный кариес, ретенция премоляров, иногда – адентия или уменьшение размеров коронок, корни зубов укорочены с тупыми верхушками, при этом отмечается отставание в развитии отдельных зубов и задержка прорезывания других. Первичный гиперпаратиреоз может проявиться развитием остеодистрофических изменений в области лицевого черепа. Характерны поражения верхней и нижней челюсти, а также височной кости гигантоклеточной опухолью, которая является первым проявлением гиперпаратиреоза. При первичном гиперпаратиреозе наблюдается деформация лицевого скелета, вызванная увеличение челюстей на фоне остеопороза и наличия кистевидных полостей. Наблюдается рассасывание межальвеолярных перегородок, истончение кортикального слоя кости. При этом заболевании возможно появление локальных симптомов: артрита височно-нижнечелюстного сустава, невралгические боли, многочисленные эпулиды.

Это заболевание развивается чаще всего при наличии базофильной аденомы гипофиза, продуцирующей с избытком кортикотропин. Клинические проявления болезни Иценко-Кушинга связаны с гиперкортицизмом, т. е. с усиленным образованием кортикостероидов. При гиперкортицизме наблюдается остеопороз челюстных костей, дистрофические и воспалительные изменения в пародонте. Структура зубных тканей нарушена, что выражается в изменении цвета эмали, хрупкости, стирании зубов, образовании дентиклов в пульпе, облитерации зубной полости. Отмечаются трофические расстройства слизистой оболочки полости рта: отечность, цианоз, трофические эрозии, язвы и трещины, а также дистрофические и воспалительные изменения в пародонте.

Заболевание связано с гипофункцией коры надпочечников. При длительно текущей бронзовой болезни, вследствие отложения меланина в клетках происходит пигментация слизистой оболочки полости рта. Она проявляется в виде небольших пятен и полос коричневого или серовато-черного цвета, которые локализуются на красной кайме губ, в области углов рта, на деснах, боковых поверхностях языка, а также на слизистой оболочке щек по линии смыкания зубов, на твердом или мягком небе, задней стенке глотки. На слизистой оболочке десен могут быть также неправильной формы синевото-черные участки пигментации. Пигментация может появиться задолго до других симптомов заболевания (за 5 -10 лет) и быть первым ее признаком. Следует учитывать, что в норме у ряда народностей, проживающих на юге, нередко бывает пигментация слизистой оболочки полости рта и половых органов. При болезни Аддисона наблюдается увеличение миндалин и лимфатических узлов, расположенных у корня языка.

СОПР при эндокринных.pptx