Bryusov_Bely_Bryusov_Nina_Petrovskaya.ppt

- Количество слайдов: 84

В. Я. Брюсов 1. Жизнь как искусство. Удалась ли? Комментарии В. Ф. Ходасевича и З. Н. Гиппиус. Предисловие к поэтическому творчеству 2. Портреты Брюсова. Загадка личности: притяжение и отталкивание 3. Журнал «Весы» и издательство «Скорпион» . 4. Брюсов против Белого. Любовный треугольник: Рената – Нина Петровская. Руперт – Брюсов. Генрих – Андрей Белый (Роман Брюсова «Огненный ангел» ). 5. Борьба света и тьмы, ангела и демона.

Валерий Брюсов: портрет М. Волошина М. Волошин «Лики творчества» : У Валерия Брюсова лицо звериное – маска дикой рыси, с кисточками шерсти на ушах: хищный, кошачий лоб, убегающий назад, прямой затылок на одной линии с шеей, глаза раскольника, как углем обведенные черными ресницами; злобный оскал зубов, который придает его смеху оттенок ярости. Сдержанность его движений и черный сюртук, плотно стягивающий его худую фигуру, придают ему характер спеленутой и мумифицированной египетской кошки.

Валерий Брюсов: портрет В. Шершеневича Я знаю много описаний Валерия Яковлевича. Начиная от восторженного эскиза А. Белого (повторенного в его мемуарах) "Брюсов в редакции "Весов", где Валерий Яковлевич зарисован неким декадентским Мефистофелем, до сухих газетных набросков. По-моему, ни одно не похоже. Ни разбросанные, как попало, кубистические линии лица, ни несколько заспанные, но всегда просверливающие собеседника глаза, ни намеренная эластичность движений (он написал о себе, что он - потомок скифов, - как же можно было после этих строк потерять гибкость и упругость? ), - ничто из этого не было самым существенным в Брюсове. Основным, т. е. особо характеризующим Брюсова, была его скованная собранность. Она замыкала и строгие мысли и девическую застенчивость. . . Брюсов при всей своей пунктуальности, точности, необычайной любви к каждому делу, за которое он брался, вплоть до винта, преферанса и заказа ужина, при всей своей нарочитой сухости, Брюсов был, как это ни странно звучит, с детства немолодым мальчиком. Мальчиком он остался на всю жизнь и, вероятно, ребенком он умер.

Валерий Брюсов: портрет В. Шершеневича Только у детей бывает такая пытливость, такая тяга "узнать все". Брюсов кидался на все, и все, на что он кидался, он изучал необычайно досконально. У него были хорошие знания в области латинской поэзии и поэзии французской (русскую он знал просто замечательно!), он солидно знал историю, математику и даже оккультные науки. Интересовался спортом (его первая печатная строка -- о бегах). Изучал языки. Он мог отдаться изучению какого-либо языка специально для того, чтоб прочесть в подлиннике того или иного автора или перевести этого автора. Брюсов считал ниже своего достоинства не знать какой-либо отрасли, а начав знакомиться с этой отраслью, он увлекался и вникал досконально во все детали, и потому счастливо избегал опасности быть дилетантом. Брюсов смотрел на весь мир, как будто он впервые его видел. Только видя, как Брюсов теряется в природе, как он становится старомодно нежен и трогателен около женщины, можно было понять, что он всю жизнь хотел казаться и казался не тем, чем он был. Он рисовался вождем, эротическим поэтом, демонистом, всем, чем модно было быть в те дни. Но это был портрет Брюсова, а не оригинал. Ах, как был непохож Валерий Яковлевич на Брюсова!. .

Валерий Брюсов: портрет М. Цветаева «Герой труда» Внешность Брюсова. Первое: негибкость, негнущесть, вплоть до щетиной брызжущих из черепа волос ( «бобрик» ). Невозможность изгиба (невозможность юмора, причуды, <…> — всего, что относится к душевной грации). Усы — как клыки, характерное французское en сrос. Усы наладчика, шевелящиеся в гневе. Форма головы — конус, посадка чуть кверху, взирание и вызов, неизменное свысока. Волевой, наполеоновский, естественнейший — сосредоточенной воли жест! — скрещивать руки. Руки вдоль тела — не Брюсов. Либо перо, либо крест. В раскосости и скуластости — перекличка с Лениным. Топорная внешность, топором, а не резцом, не крепко, но метко. При негодности данных — сильнейшее данное (не дано, дал). Здесь, как в творчестве, Брюсов явил из себя всё, что мог. -------------------А глаза каре-желтые, волчьи. Помню, однако, что уже тогда, 16 -ти лет, меня хлестнуло на какой-то из патетических страниц слово «интересный» , рыночное и расценочное, немыслимое ни в веке Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер — и такой промах! Да, ибо мастерство — не всё. Нужен слух. Его не было у Брюсова. Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений — антимузыкальность сущности, сушь, отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцык о Максе Волошине и мне, тогда 17 летней: «В вас больше реки, чем берегов, в нем — берегов, чем реки» . Брюсов же был сплошным берегом, гранитным. Сопровождающий и сдерживающий (в пределах города) городской береговой гранит — вот взаимоотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. За городом набережная теряет власть.

Валерий Брюсов: портрет Брюсов был римлянином. Только в таком подходе — разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, — вспомните раненую Афродиту! молящую Фетиду! омраченного неминуемой гибелью Ахилла — Зевеса. Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс. По рожденью русский целиком, он являет собою загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. Тютчев? Но это — в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли? ) наглухо, забронирован без возможности прорыва. Какой же это росс? И какой же это поэт? Русский — достоверно, поэт — достоверно тоже: в пределах воли человеческой — поэт. Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: многоокие (многооконные), но — слепые какие-то, с полной немыслимостью в них жизни. Казенные (и, уже лирически), казненные. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого — тупик. Брюсов: поэт входов без выходов.

Валерий Брюсов: портрет М. Цветаева «Герой труда» Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию — покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом (данные — рождение), он им стал. Преодоление невозможного. А избрание са мого себе обратного: поэзии (почему не естественных наук? не математики? не археологии? ) — не что иное, как единственный выход силы: самоборство. И, уточняя: Брюсов не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия, как поприще для самоборения. Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю, — человек, волей своей, из земли его вынудивший. Нечто создавший из ничто. Вперед, мечта, мой верный вол! О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив — до дна, то именно в этом вздохе. Из сил, из жил, как вол — что это, труд поэта? нет, мечта его! Вдохновение + воловий труд, вот поэт, воловий труд + воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия.

Валерий Брюсов: портрет Андрея Белого У меня сидел Петровский, когда я получил листок от О. М. Соловьевой: "У нас - В. Я. Брюсов: ждем вас"; позвонился, входим; и - вижу, за чайным столом - крепкий, скуластый и густобородый брюнет с большим лбом; не то - вид печенега, не то вид татарина, только клокастого (клок стоит рогом): как вылеплен, - черными, белыми пятнами; он поглядел исподлобья на нас с напряженным насупом; и что-то такое высчитывал. Встал, изогнулся и, быстро подняв свою руку, сперва к груди отдернул ее, потом бросил мне движеньем, рисующим, как карандаш на бумаге, какую-то египетскую арабеску в воздухе; без тряса пожал мою руку, глядя себе в ноги; и так же быстро отдернул к груди; сел и - в скатерть потупившись, ухо вострил, точно перед конторкой, готовяся с карандашом что-то высчитать, точно в эту квартиру пришел он на сделку, но чуть боясь, что хозяева, я и Петровский его объегорим. Этот оттенок мнительности, недоверия к людям, с которыми впервые вступал он в общение, был так ему свойственен в те годы: он был ведь всеми травим. (А. Белый «Накануне века» )

Валерий Брюсов. Портрет Андрея Белого Как он прекрасно читал своих классиков с глазу на глаз, как бы весь перечерчиваясь и бледнея, теряя рельеф, становясь черно-белым рисунком на плоскости белой стены; очень выпуклый, очень трехмерный, рельефный в другие минуты, он в миг напряженнейшего пропускания строк через себя перед выкриком их точно третье терял измерение, делаясь плоскостью, переливаясь в передаваемый стих; звук, скульптурясь, отяжелевая рельефами, ставился великолепно изваянной бронзой, которую можно и зреть и ощупывать. Помнились жесты руки, подающей открытую книгу на стол. Мощь внушенья красот - в долгой паузе перед подачею слова; в ней слышались действие лепки рельефов, усилия слуха и произношения внутреннего; так он, вылепив строчку, влеплял ее: голосом. Себя читал, декламируя горько, надтреснуто, хрипло, гортанно, как клекот орла, превращающийся в клокотание до. . . воркования, не выговаривая буквы "ка" (математи-ти), гипертрофируя паузы: "Улица была как буря" выкидывал: - "Улица. . . " Долгая пауза. - "Была. . . " - пауза поменьше; и - скороговоркой: - "как буря". Глаголы - подчеркивал голосом, не существительные. Иногда объяснял себя; мне объяснил свою строчку: - "Берег вечного веселья. . . " - "Бе" - "ве" и "ве": "бе" переходит в"ве-ве". . . Почему? "Бе" - звук твердый, звук берега, суши; "ве-ве" - звук текучий, воздушный и влажный; от "бе" в "ве" мы слухом отталкиваемся, какчелнок от камней. . . Вместе с тем: "ве" - смягченное "бе", так что слышится аллитерация". (А. Белый «Начало века» )

Валерий Брюсов. Портрет Зинаиды Гиппиус «Одержимый» Дело в том, что Брюсов - человек абсолютного, совершенно бешеного честолюбия. Я говорю "честолюбия" лишь потому, что нет другого, более сильного слова для выражения той страстной "самости", самозавязанности в тугой узел, той напряженной жажды всевеличия и всевластия, которой одержим Брюсов. Тут иначе как одержимым его и назвать нельзя. Это в нем не сразу было видно. Почему? Да потому, что заботливее всего скрывается пункт помешательства. У Брюсова же в этой точке таилось самое подлинное безумие. Ну, а скрывать, если хотел он что-нибудь скрыть, он умел. Самые дюжинные безумцы хитры на скрывание пунктиков. А Брюсов, крайне ловкий от природы, вне этой точки был разумен, сдержан, холодно и остро насмешлив, очень владел собою. (Говорю о Брюсове тех первых годов. ) Он отлично видел людей и знал, на сколько пуговиц перед каждым стоит застегнуться.

Валерий Брюсов. Портрет Зинаиды Гиппиус Что какое-то безумие есть в нем, сидит в нем, - это видели почти все; где оно, в чем оно, - не видел почти никто. Принимали огонек, мелькавший порою в глубоко сидящих, сближенных глазах, за священное безумие поэта. Против такого восприятия Брюсов, конечно, ничего не имел. Он не прочь был даже усилить впечатление, где можно, насколько можно. Отсюда его "демонические" и всякие другие позы. Честолюбие может быть лишь одной из страстей, и в этом случае оно само частично: честолюбие литературное, военное, ораторское, даже любовное; тогда другие страсти могут с ним сосуществовать, оставаясь просто себе страстями. Так, военное честолюбие вполне совместимо со страстью к женщинам, или честолюбие литературное со страстью к вину, что ли. Но брюсовское "честолюбие" - страсть настолько полная, что она, захватив все стороны существования, могла быть - и действительно была - единственной его страстью.

Валерий Брюсов – редактор журнала «Весы» и издательства «Скорпион» В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэта, многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее литераторами, чем Брюсов. К тому же, никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом месте в литературе. Брюсову же хотелось создать "движение" и стать во главе его. Поэтому создание "фаланги" и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа - все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал "Скорпион" и "Весы" и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирял его властным окриком, - но иной раз принужден был идти на уступки "конституционного" характера. Затем, путем интриг внутри своего "парламента", умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось. (В. Ф. Ходасевич «Некрополь» )

Издательство «Скорпион» и журнал «Весы»

Валерий Брюсов – редактор журнала «Весы» и издательства «Скорпион» Сонет к форме Есть тонкие властительные связи Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, Дошедшие до слова и до света, Нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, Упьется в нем и стройностью сонета, И буквами спокойной красоты. 6 июня 1895 С. А. Поляков, образованный московский коммерсант, математик и полиглот, переводчик Кнута Гамсуна]. Именно Поляков, издатель модернистского журнала «Весы» , пять лет спустя учредил символистское издательство «Скорпион» .

Круг символистов журнала «Весы» и издательства «Скорпион»

Александр Блок в журнале «Весы»

Валерий Брюсов – редактор журнала «Весы» и издательства «Скорпион» Любил ли он искусство? Любил ли он женщин, вот этих своих "mille e tre" Дон-Жуан {"Тысяча и три" (ит. ). - Ред. }? Нет, Да, я — моряк! Искатель островов, конечно. Чем он мог любить? Всесъедающая страсть, единственная, Скиталец дерзкий в неоглядном море. делала из женщин, из вина, из карт, из Я жажду новых стран, иных цветов, работы, из стихов, даже собственных, - Наречий странных, чуждых плоскогорий. только ряд средств, средств. . . В конце концов и сам Брюсов (как это ни И женщины идут на страстный зов, парадоксально) должен был стать для Покорные, с одной мольбой во взоре! Спадает с душ мучительный покров, нее средством. Цель лишь она. Все отдают они — восторг и горе. В расцвет его успеха - глупые, но чуткие люди говорили: Брюсов холодный поэт. Самые "страстные" его В любви душа вскрывается до дна, стихи не зажигали их. Еще бы! Самые Яснеет в ней святая глубина, "страстные" стихи его - замечательно Где все единственно и неслучайно. бесстрастны: не Эрос им владеет. Ему нужна любовь всех mille e tre, всех; и Да! Я гублю! пью жизни, как вампир! ни одна из них сама по себе, вместе с Но каждая душа — то новый мир, любовью как таковой не нужна. Лишь И манит вновь своей безвестной тайной. . . средства, средства. . . (З. Гиппиус 12 мая 1900 «Одержимый. О Брюсове» )

Прощайте! прощайте! Сквозь дождь, сквозь ненастье, Пойду, побегу, как безумец, как вор, И в лужах мелькнет мой потупленный взор: "Угрюмый и тусклый" огонь сладострастья! Измена Сегодня! сегодня! как странно! Приникнув к окошку, смотрю я во мглу. Тяжелые капли текут по стеклу, Мерцания в лужах, дождливо, туманно. Сегодня! сегодня! одни и вдвоем! Притворно стыдливо прикроются глазки, И я расстегну голубые подвязки, И мы, не смущенные, руки сплетем! Мы счастливы будем, мы будем безумны! Свободные, сильные, юные, — мы!. . Деревья бульвара кивают из тьмы, Пролетки по камням грохочут бесшумно. О, милый мой мир: вот Бодлер, вот Верлен, Вот Тютчев, — любимые, верные книги! Меняю я вас на блаженные миги. . . О, вы мне простите коварство измен! 14 сентября 1895

Валерий Брюсов: портрет В. Ф. Ходасевича Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности — председательствовать. Заседая — священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф — эти слова нежили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционною властью председателя» , звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол» — все это было для него наслаждение, , , театр для себя» , предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907 -1914 г. он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девяностых или в начале девятисотых годов, он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что «порочно» и «странно» , — вздумал, в качестве домовладельца, баллотироваться в гласные городской думы, — московской городской думы тех времен! В качестве председателя дирекции Литературно — Художественного Кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде. (В. Ходасевич «Некрополь» )

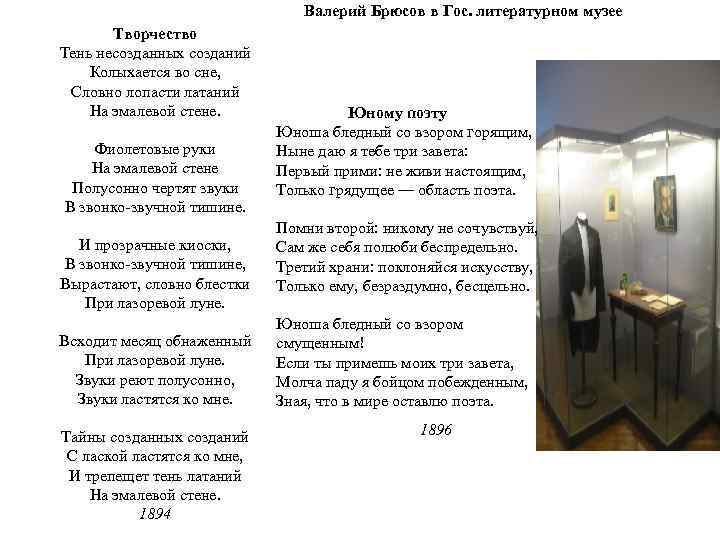

Валерий Брюсов в Гос. литературном музее Творчество Тень несозданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски, В звонко-звучной тишине, Вырастают, словно блестки При лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне. Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. 1894 Юному поэту Юноша бледный со взором горящим, Ныне даю я тебе три завета: Первый прими: не живи настоящим, Только грядущее — область поэта. Помни второй: никому не сочувствуй, Сам же себя полюби беспредельно. Третий храни: поклоняйся искусству, Только ему, безраздумно, бесцельно. Юноша бледный со взором смущенным! Если ты примешь моих три завета, Молча паду я бойцом побежденным, Зная, что в мире оставлю поэта. 1896

Валерий Брюсов – редактор журнала «Весы» и издательства «Скорпион»

Ужин Мережковского и Брюсова с профессорами университета: скандал в «благородном семействе» Андрей Белый «Накануне века» : М. С. принялся мне описывать в лицах: я передаю итог слов. Были: князь Трубецкой, Лев Лопатин, Рачинский, отец, кто еще — не упомнил; Д. С. Мережковский со своей стороны пригласил: В. Я. Брюсова и «скорпионов» ; на ужин явился поклонник писателя, Скрябин; едва они сели за стол, начались инциденты: сперва — с Трубецким; он, сев рядом с писателем, со снисходительно-непереносным, сухим любопытством пустился ощупывать «зверя» , и — слышалось: — «Вы говогите, а…» Д. Мережковский, «простая душа» , тут же пойманный в сеть паука философского, мухой подергавшись, — бацнул в лицо Трубецкому, доверчиво склабясь, как будто ему собираясь поведать приятную новость: — «Вам, как человеку вчерашнего дня, не дано понимать это!» — «Как? . . Но позвольте, — пришел в ярость „князь“, — на каком основании? Мы одного ж поколенья с вами!» Д. С. , вдруг рассклабясь, резиновою дугою на Брюсова, руки бросая к нему, как ребенок, просящийся на руки, с легкостью, уподобляясь пушинке, взвеваемой в воздух, забыв, что в его ж построении Брюсов — труха, им сжигаемая для пожара вселенной, с восторгом прорявкал: — «Вот, вот — кто о будущем!»

Валерий Брюсов Сказано; с воплем поставлено старцам под нос: старцы побагровели, а «князь» стал зеленый, увидев не Призыв фигу под носом своим — декадента: с таким мефистофельским профилем! Приходи путем знакомым Он был сражен: «декадента» просил Разломать тяжелым ломом читать; и случился скандал номер два, Склепа каменную дверь. когда Брюсов поднялся: и — руки по Смерти таинство проверь. швам — с дикой нежностью проворковал: Я лежу в покрове белом. Приходи путем знакомым Чу! на теле охладелом Проступила синева. Разломать тяжелым ломом Хорошо! я не жива. Склепа кованую дверь: Смерти таинство — проверь. Мертвеца изнасиловав (таков сюжет Кроток, робок свет лампады, стихотворения), сел, с невиннейшим Сладко веянье прохлады, видом потупив глаза. Чувство, всех Словно ветерок донес Душный запах мертвых роз. задушившее, — было ужасно: Лопатин обдал своим шипом, как Не ломай мне рук согнутых, паром, пускаемым паровиком на Не томи очей сомкнутых. дрожащий, взволнованный стол: Тесен гроб? прильни ко мне. — «Он — бездарность махровая!» Страшен шорох в тишине. Из тишины разорвался надтреснутый вывизг отца: — «За такие деяния — знаете что? Да — Сибирь-с!» (А. Белый «Начало века» ) Я послушна, я покорна. Если страсть твоя упорна, Ты до капли выпьешь яд Едких, медленных услад. В мире жизни - предпочтенье, Утомленье, пресыщенье. Смерть дает тебе во власть Самовольно черпать страсть. Тени будут утром стерты. Я останусь все же мертвой, Все ж безмолвней всех рабынь: Так подруги не покинь! Вновь на груди помертвелой Заверни мой саван белый, Дверь плотнее притвори, Уходя в лучах зари. Кротко мерное мерцанье, Я храню следы свиданья, Запах роз, и тишина: Буду я тебе верна! 1900

В пику Брюсову, тут же отец заявил, что и он — стихи пишет: да-с, да-с! В пику Брюсову — с ревом восторга просили отца: прочитать; в пику Брюсову — с ревом восторга ему выражали восторги; отец раздовольный (поэта за пояс заткнул), подобрев, стал громчайше описывать шутки из жизни чертей (из программы своих каламбуров); тут каждый принялся кричать про свое. Лев Лопатин же дернул за Гиппиус, как холостяк — за хорошенькой горничной. — «Что было дальше, — не знаю, — закончил М. С. Соловьев, — я сбежал!» Вечер — разъединил еще более: и Мережковского забаллотировали; о Гиппиус вспыхнули рои легенд; репутация Брюсова как скандалиста ствердилась: в гранит.

Валерий Брюсов – редактор журнала «Весы» и издательства «Скорпион» КАМЕНЩИК — Каменщик, каменщик в фартуке белом, Что ты там строишь? кому? — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, Строим мы, строим тюрьму. — Каменщик, каменщик с верной лопатой, Кто же в ней будет рыдать? — Верно, не ты и не твой брат, богатый. Незачем вам воровать. — Каменщик, каменщик, долгие ночи Кто ж проведет в ней без сна? — Может быть, сын мой, такой же рабочий. Тем наша доля полна. — Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй, Тех он, кто нес кирпичи! — Эй, берегись! под лесами не балуй… Знаем всё сами, молчи! 16 июля 1901

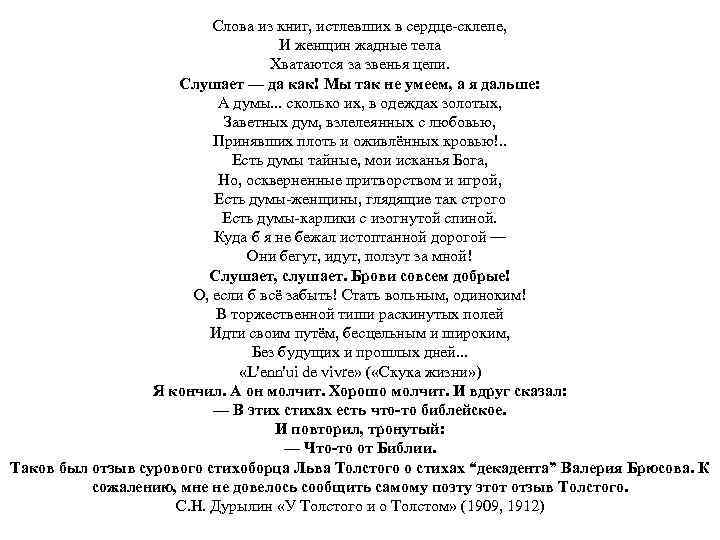

Слава Валерия Брюсова (воспоминания С. Н. Дурылина) Осенью 1905 г. “Посредник” решил издавать народный журнал. Заведывать собиранием материала и подготовкой его был приглашён поэтрабочий Ф. Е. Поступаев, а я у него был в помощниках. Поступаев писал обличительные стихи, но это не мешало ему любить и передавать другим любовь к совсем иным созданиям искусства. Любимой его книгой был “Пан” Гамсуна, тогда мало кому известный. Однажды он прочёл мне теперь всем известного, а тогда почти никому не ведомого — “Каменщика” Брюсова. — Кто это? — воскликнул я в восторге. — Это Брюсов — это автор “О, закрой свои бледные ноги” — автор самого популярного и самого короткого стихотворения в России 1900 -х годов. Поступаев стал читать другие его стихи. Я, знавший Брюсова по этому однострочному стихотворению и по ругательным рецензиям в журналах, был поражён. Когда к нам зашёл Н. Н. Гусев, впоследствии секретарь и биограф Л. Н. Толстого, а тогда секретарь “Посредника”, мы его усадили, и Поступаев прочёл ему Брюсова. Гусев был растроган. И у нас троих зародилась несбыточная мечта: а что если эти стихи прочесть самому Льву Николаевичу? Это было очень страшно: Брюсов был “декадент”, а Лев Николаевич не только “декадентских”, но и вообще стихов не любил: мы знали это хорошо и по “Что такое искусство”, и по его предисловию к “Крестьянину” Поленца, и по его устным отзывам, доходившим до нас. Он не любил Некрасова и Алексея Толстого: где ж тут соваться с Брюсовым? Но чем страшней, тем больше хотелось<…>

И вот Поступаеву представился случай поехать в Ясную Поляну к Льву Н-чу. Он уезжал, а я ему шепнул: — Фёдор Емельянович, а вы улучите минутку и прочтите Льву Николаевичу “Каменщика” Поступаев вернулся из Ясной Поляны и много рассказывал о Льве Н-че. — А Брюсов? — тихонько спросил я его. — Читали? — Читал. Один на один. В кабинете. Со страхом. А он слушал. Нахмурился, брови сердитые. — Не люблю, — сказал, — стихов. Это всё пустое. Ну уж, читайте. Я начал с “Каменщика”. Нарочно не поднимал на него глаз, чтобы не остановиться. Думаю: дочитаю — и кончено. Прочёл и глянул на него. Вижу: брови подобрели, хмурость сошла, — и ушам своим не верю: — Это хорошо, — говорит, — правдиво и сильно. Тут я ободрился и попросил позволения ещё прочесть. — Читайте. Я начал, а начинаются стихи с четверостишия, осмеянного во всех журналах: Я жить устал среди людей и в днях, Устал от смены дум, желаний, вкусов, От смены истин, смены рифм в стихах. Желал бы я не быть “Валерий Брюсов”. Я исподтишка глянул на него: слушает, весь слушает. Дальше: Не пред людьми — от них уйти легко, Но пред собой, перед своим сознаньем. Уже в былое цепь уходит далеко, Которую зовут воспоминанием. Склонясь, иду вперёд, растущий груз влача Дней, лет, имён восторгов и падений. За мной мои стихи бегут, крича, Грозят мне замыслов недовершённых тени, Слепят глаза сверкания без числа,

Слова из книг, истлевших в сердце-склепе, И женщин жадные тела Хватаются за звенья цепи. Слушает — да как! Мы так не умеем, а я дальше: А думы. . . сколько их, в одеждах золотых, Заветных дум, взлелеянных с любовью, Принявших плоть и оживлённых кровью!. . Есть думы тайные, мои исканья Бога, Но, оскверненные притворством и игрой, Есть думы-женщины, глядящие так строго Есть думы-карлики с изогнутой спиной. Куда б я не бежал истоптанной дорогой — Они бегут, идут, ползут за мной! Слушает, слушает. Брови совсем добрые! О, если б всё забыть! Стать вольным, одиноким! В торжественной тиши раскинутых полей Идти своим путём, бесцельным и широким, Без будущих и прошлых дней. . . «L'enn'ui de vivre» ( «Скука жизни» ) Я кончил. А он молчит. Хорошо молчит. И вдруг сказал: — В этих стихах есть что-то библейское. И повторил, тронутый: — Что-то от Библии. Таков был отзыв сурового стихоборца Льва Толстого о стихах “декадента” Валерия Брюсова. К сожалению, мне не довелось сообщить самому поэту этот отзыв Толстого. С. Н. Дурылин «У Толстого и о Толстом» (1909, 1912)

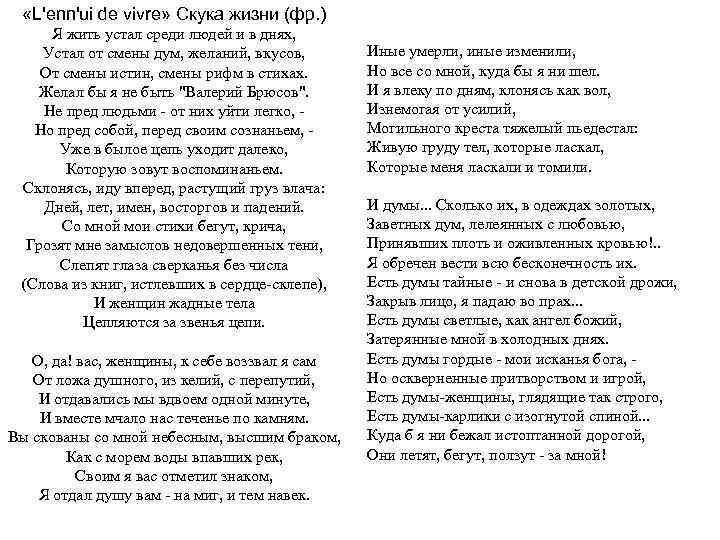

«L'enn'ui de vivre» Скука жизни (фр. ) Я жить устал среди людей и в днях, Устал от смены дум, желаний, вкусов, От смены истин, смены рифм в стихах. Желал бы я не быть "Валерий Брюсов". Не пред людьми - от них уйти легко, Но пред собой, перед своим сознаньем, Уже в былое цепь уходит далеко, Которую зовут воспоминаньем. Склонясь, иду вперед, растущий груз влача: Дней, лет, имен, восторгов и падений. Со мной мои стихи бегут, крича, Грозят мне замыслов недовершенных тени, Слепят глаза сверканья без числа (Слова из книг, истлевших в сердце-склепе), И женщин жадные тела Цепляются за звенья цепи. О, да! вас, женщины, к себе воззвал я сам От ложа душного, из келий, с перепутий, И отдавались мы вдвоем одной минуте, И вместе мчало нас теченье по камням. Вы скованы со мной небесным, высшим браком, Как с морем воды впавших рек, Своим я вас отметил знаком, Я отдал душу вам - на миг, и тем навек. Иные умерли, иные изменили, Но все со мной, куда бы я ни шел. И я влеку по дням, клонясь как вол, Изнемогая от усилий, Могильного креста тяжелый пьедестал: Живую груду тел, которые ласкал, Которые меня ласкали и томили. И думы. . . Сколько их, в одеждах золотых, Заветных дум, лелеянных с любовью, Принявших плоть и оживленных кровью!. . Я обречен вести всю бесконечность их. Есть думы тайные - и снова в детской дрожи, Закрыв лицо, я падаю во прах. . . Есть думы светлые, как ангел божий, Затерянные мной в холодных днях. Есть думы гордые - мои исканья бога, Но оскверненные притворством и игрой, Есть думы-женщины, глядящие так строго, Есть думы-карлики с изогнутой спиной. . . Куда б я ни бежал истоптанной дорогой, Они летят, бегут, ползут - за мной!

А книги. . Чистые источники услады, В которых отражен родной и близкий лик, Учитель, друг, желанный враг, двойник Я в вас обрел все сладости и яды! Вы были голубем в плывущий мой ковчег И принесли мне весть, как древле Ною, Что ждет меня земля, под пальмами ночлег, Что свой алтарь на камнях я построю. . . С какою жадностью, как тесно я приник К стоцветным стеклам, к окнам вещих книг, И увидал сквозь них просторы и сиянья, Лучей и форм безвестных сочетанья, Услышал странные, родные имена. . . И годы я стоял, безумный, у окна! Любуясь солнцами, моя душа ослепла, Лучи ее прожгли до глубины, до дна, И все мои мечты распались горстью пепла. О, если б все забыть, быть вольным, одиноким, В торжественной тиши раскинутых полей, Идти своим путем, бесцельным и широким, Без будущих и прошлых дней. Срывать цветы, мгновенные, как маки, Впивать лучи, как первую любовь, Упасть, и умереть, и утонуть во мраке, Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь! 1902 год

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова

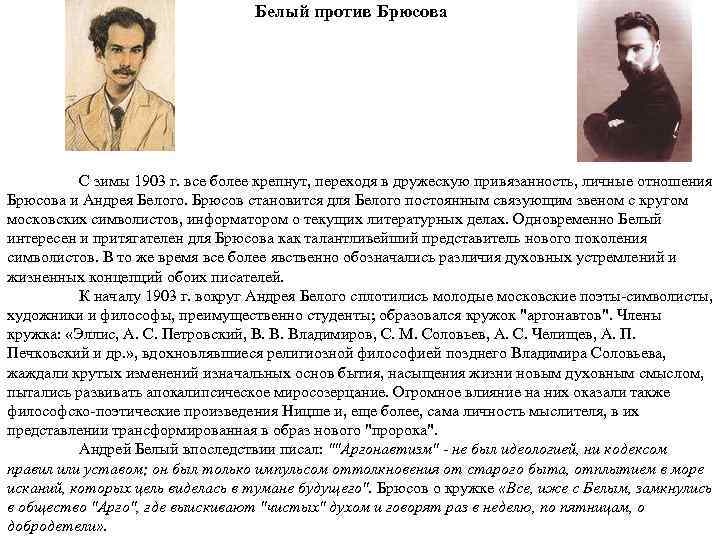

Белый против Брюсова С зимы 1903 г. все более крепнут, переходя в дружескую привязанность, личные отношения Брюсова и Андрея Белого. Брюсов становится для Белого постоянным связующим звеном с кругом московских символистов, информатором о текущих литературных делах. Одновременно Белый интересен и притягателен для Брюсова как талантливейший представитель нового поколения символистов. В то же время все более явственно обозначались различия духовных устремлений и жизненных концепций обоих писателей. К началу 1903 г. вокруг Андрея Белого сплотились молодые московские поэты-символисты, художники и философы, преимущественно студенты; образовался кружок "аргонавтов". Члены кружка: «Эллис, А. С. Петровский, В. В. Владимиров, С. М. Соловьев, А. С. Челищев, А. П. Печковский и др. » , вдохновлявшиеся религиозной философией позднего Владимира Соловьева, жаждали крутых изменений изначальных основ бытия, насыщения жизни новым духовным смыслом, пытались развивать апокалипсическое миросозерцание. Огромное влияние на них оказали также философско-поэтические произведения Ницше и, еще более, сама личность мыслителя, в их представлении трансформированная в образ нового "пророка". Андрей Белый впоследствии писал: ""Аргонавтизм" - не был идеологией, ни кодексом правил или уставом; он был только импульсом оттолкновения от старого быта, отплытием в море исканий, которых цель виделась в тумане будущего". Брюсов о кружке «Все, иже с Белым, замкнулись в общество "Арго", где выискивают "чистых" духом и говорят раз в неделю, по пятницам, о добродетели» .

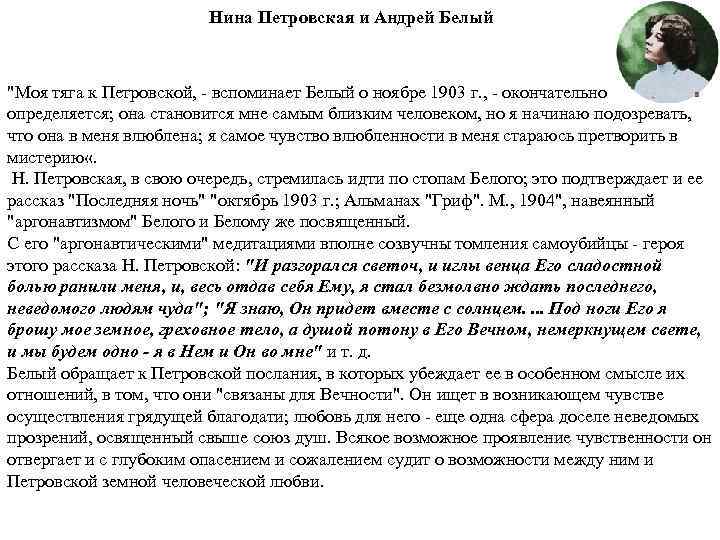

Нина Петровская и Андрей Белый Знакомство с Петровской Белый относил к марту-апрелю 1903 г. : ": знакомлюсь с Соколовым-"Грифом", его женою, писательницей Ниной Петровской; начинаю бывать у них в доме довольно часто". Постепенно Белый начал выделять Петровскую из числа единомышленников и соратников, подчеркивая ее "особую чуткость" к нему. Отношение Петровской к Белому в этом время было благоговейным; в мемуарах она сообщает, что считала его "новым Христом". От месяца к месяцу эта духовная связь все более отчетливо вырисовывается для Белого, и он начинает воспринимать ее как реальное воплощение открытых и проповедуемых им качественно новых человеческих отношений - непосредственно духовной близости, осуществляющейся в мистическом откровении и мистериальной любви.

Нина Петровская и Андрей Белый С осени 1903 года совсем неожиданно вырастает моя дружба с Н ***; ее почва - моя усталость; и - мое самомнение, заставлявшее меня думать, что я, беспомощный, вооружен опытом мудрости, позволяющей врачевать души; источник этих недоразумении: севши однажды за письменный стол, написавши на листке "Этапы развития нормальной душевной жизни", я эти этапы себе добросовестно изложил; изложив, излагал "аргонавтам", каждому порознь (излагал и Блоку, и Мережковским). Со мной - соглашались, вероятно, не слушая; но я же был уверен в себе: старшие перехвалили меня; писала же Гиппиус: каждое-де мое выявление "замечательно" (что это хитрая лесть и обычный прием, мне было еще невдомек). Изложив свои "правила" жизни Н ***, я был потрясен эффектом, который произвели в ней они; не говоря прямо, что выбирает меня "учителем жизни", она заставила, в сущности говоря, одно время стать таким.

Нина Петровская и Андрей Белый Раздвоенная во всем, больная, истерзанная несчастною жизнью, с отчетливым психопатизмом, она была - грустная, нежная, добрая, способная отдаваться словам, которые вокруг нее раздавались, почти до безумия; она переживала все, что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и в абракадабру; меня охватывало всегда странное впечатление, когда я переступал порог дома ее; <…>Н ***, растерзанная в клочки ей навязанным миром; его она проецировала вокруг себя; если был Батюшков, умиленно чирикая ей о своем "белом лотосе", - ей цвели лотосы; вместо обойных разводов вырастали из обой лепестки; мне всегда сперва приходилось бороться за право ей говорить свое с чужими словами, которыми она была переполнена; позднее я знал, что в Н *** всегда как бы обитало чье-нибудь"я"; смотришь на Н ***, и нет Н ***, не Н ***, а Бальмонт, из нее выговаривающий: - "Я люблю лепестковую струйность. . . Люблю лунный лепет. . . Мои лунные руны. . . " Не спрашивая, знаешь уже: сидел тут недавно Бальмонт; и даже кресло, на котором сидел он, - "Бальмонт". Когда же, бывало, от нее уходишь, опять-таки: нет Н ***: стены, кресло, сама она - зеркала, отражающие и преувеличивающие до искажения твои собственные слова; скажешь с горошину, а отразится тебе уж "горошина" огромным шаром, заключающим в себе вселенные; и ты, засмотревшись в них, кажешься себе самому великаном. (А. Белый «Накануне века» )

Нина Петровская и Андрей Белый "Моя тяга к Петровской, - вспоминает Белый о ноябре 1903 г. , - окончательно определяется; она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я самое чувство влюбленности в меня стараюсь претворить в мистерию «. Н. Петровская, в свою очередь, стремилась идти по стопам Белого; это подтверждает и ее рассказ "Последняя ночь" "октябрь 1903 г. ; Альманах "Гриф". М. , 1904", навеянный "аргонавтизмом" Белого и Белому же посвященный. С его "аргонавтическими" медитациями вполне созвучны томления самоубийцы - героя этого рассказа Н. Петровской: "И разгорался светоч, и иглы венца Его сладостной болью ранили меня, и, весь отдав себя Ему, я стал безмолвно ждать последнего, неведомого людям чуда"; "Я знаю, Он придет вместе с солнцем. . Под ноги Его я брошу мое земное, греховное тело, а душой потону в Его Вечном, немеркнущем свете, и мы будем одно - я в Нем и Он во мне" и т. д. Белый обращает к Петровской послания, в которых убеждает ее в особенном смысле их отношений, в том, что они "связаны для Вечности". Он ищет в возникающем чувстве осуществления грядущей благодати; любовь для него - еще одна сфера доселе неведомых прозрений, освященный свыше союз душ. Всякое возможное проявление чувственности он отвергает и с глубоким опасением и сожалением судит о возможности между ним и Петровской земной человеческой любви.

Однако в конце января 1904 г. произошло изменение в их отношениях, которого он остерегался и которое поколебало все его духовные устои: "произошло то, что назревало уже в ряде месяцев - мое падение с Ниной Ивановной; вместе грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того, - я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все происшедшее между нами - есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение; я видел, что у нее ко мне - глубокое чувство, у меня же - братское отношение преобладало; к нему примешалась чувственность; не сразу мне стало ясно, поэтому не сразу все это мог поставить на вид Нине Ивановне; чувствовалось - недоумение, вопрос; и главным образом - чувствовался срыв: я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами - Христос; она - соглашалась; и - потом, вдруг, - "такое". Мои порывания к мистерии, к "теургии" потерпели поражение". Белый воспринял происшедшее как удар по своим идеалам "аргонавтизма"; в его мироощущении зарождается то, что сам он позднее назовет "хаосом расшибания лбов". Белый продолжает тяготящие его отношения с Н. Петровской. В феврале 1904 г "они приобретают явно чувственный характер" и в дальнейшем все более запутываются. Белый не видит нравственного оправдания этого "романа", подмену "мистерии" "эротикой" он переживает крайне болезненно. Соединение "мистерии" и "эротики", по Белому, невозможно: одно должно неизбежно замениться другим, и "эротика" вытеснила "мистерию", ощущение непосредственной духовной близости заменилось "романом".

В феврале, марте и позднее отношения Белого и Петровской существенно не меняются; по-прежнему Белый ощущает глубокую неудовлетворенность собою. В апреле 1904 г. происходит столкновение между Петровской и Александрой Дмитриевной Бугаевой, матерью Белого; сам Белый приходит к выводу: "Все предыдущие недели я осознавал ясно, что Н. И. не люблю и что я длю отношения с ней только из боязни, что она наделает глупостей "покончит с собой или что-нибудь в этом роде"; тогда я решаю остаться на несколько дней сам с собой и, пользуясь зовом Метнера приехать к нему в Нижний Новгород, уезжаю из Москвы". Разъясняя матери смысл этой поездки к близкому другу и единомышленнику, Белый писал: "Там я и поговею, а то здесь мне будет трудно говеть, потому что, говея, я должен буду подтвердить свои данные Богу обещания стоять на страже зарождающегося религиозного искания".

К этому времени отношения Белого и Петровской не составляли тайны в символистском окружении, и Брюсов, едко иронизировавший над близостью "грифихи" "как он тогда нелицеприятно называл Петровскую" и "ангелочка с демонскими крылышками", "ангелоподобного Андрея" , отмечал, в частности, по этому поводу в дневнике: "Нина Петровская предалась мистике. . А Белого мать, спасая от "развратной женщины", послала на страстную неделю в Нижн. Новгород. Сам он исхудал и серьезно поговаривает, как хорошо бы поступить в монастырь". "Бегство" в Нижний Новгород благотворно повлияло на расстроенное душевное состояние Белого. "Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой" - так описал впоследствии этот разрыв поэт Владислав Ходасевич ( «Некрополь» ). Поначалу же Петровская сблизилась с Брюсовым, преследуя чисто женскую цель - отомстить Белому и, возможно, в тайной надежде вернуть его, возбудив ревность. Брюсов был старше Нины на одиннадцать лет. Первая их встреча произошла в гостиной у общих знакомых, где собирались символисты. В тот вечер Брюсов подчеркнуто не замечал ее, двадцатилетнюю, облаченную в черное платье, с четками в руках и большим крестом на груди. Следующий раз они увиделись в Художественном театре на премьере "Вишневого сада". Было это в самом начале 1904 года. В эти январские дни, вспоминала она много лет спустя, сковались крепкие звенья той цепи, что связала их сердца.

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова А. Белый МАГ В. Я. Брюсову Я в свисте временных потоков, мой черный плащ мятежно рвущих. Зову людей, ищу пророков, о тайне неба вопиющих. Иду вперед я быстрым шагом. И вот - утес, и вы стоите в венце из звезд упорным магом, с улыбкой вещею глядите. В символистском окружении в начале века все более определялось восприятие Брюсова как поэта-"мага", что в значительной степени объяснялось его общеизвестной увлеченностью спиритизмом и вообще "тайными" науками. трансформированная в образ нового "пророка". У ног веков нестройный рокот, катясь, бунтует в вечном сне. И голос ваш - орлиный клекот растет в холодной вышине. В венце огня над царством скуки, над временем вознесены застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны.

Нина Петровская – Рената Некоторое время спустя Брюсов занес в дневник краткую запись, свидетельствующую о чрезвычайной значимости отношений с нею для понимания его биографии и творчества: "Из 1904 - 1905 года. Для меня это был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Большая часть переживаний воплощена в стихах моей книги "Stephanos". Кое-что вошло и в роман "Огненный Ангел". Временами я вполне искренно готов был бросить все прежние пути моей жизни и перейти на новые, начать всю жизнь сызнова. Литературно я почти не существовал за этот год, если разуметь литературу в Верлэновском смысле. Почти не работал: "Земля" напечатана с черновика. Почти со всеми порвал сношения, в том числе с Бальмонтом и Мережковскими. Нигде не появлялся. Связь оставалась только с Белым, но скорее связь двух врагов".

Нина Петровская – Рената. Брюсов - Рупрехт Медея Я ль, угодная Гекате, На позлащенной колеснице Ей союзная, могла Она свергает столу с плеч Возлюбить тщету объятий, И над детьми, безумной жрицей, Сопрягающих тела? Возносит изощренный меч. Мне ли, мощью чародейства Узду грызущие драконы, Ночью зыбливщей гроба, Взметая крылья, рвутся ввысь; Засыпать в тиши семейства, Сверкнул над ними бич червленый, - Как простой жене раба? С земли рванулись, понеслись. Выше, звери! хмелем мести Она летит, бросая в долы Я дала себе вздохнуть. Куски окровавленных тел, Мой подарок - на невесте, И мчится с нею гимн веселый, Жжет ей девственную грудь. Как туча зазвеневших стрел. Вожжи брошены драконам, Круче в воздухе стезя. Поспешают за Язоном, Обезумевшим, друзья. Каждый шаг - пред ним гробница, Он лобзает красный прах. . . Но, как огненная птица, Золотая колесница В дымно-рдяных облаках. Октябрь 1903, 1904 Я, дробя тела на части И бросая наземь их, Весь позор последней страсти Отрясаю с плеч моих. Выше, звери! взвейтесь выше! Мне лишь снилось, что с людьми я, Не склоню я вниз лица, Сон любви и счастья сон! Но за морем вижу крыши, Дух мой, пятая стихия, Верх Ээтова дворца". Снова сестрам возвращен. "Вот он, ветер воли! Здравствуй! в уши мне свисти! Вижу бездну: море, поле – С окрыленного пути.

Лик медузы Лик Медузы, лик грозящий, Встал над далью темных дней, Взор - кровавый, взор - горящий, Волоса - сплетенья змей. Это - хаос. В хаос черный Нас влечет, как в срыв, стезя. Спорим мы иль мы покорны, Нам сойти с пути нельзя! В эти дни огня и крови, Что сольются в дикий бред, Крик проклятий, крик злословий Заклеймит тебя, поэт! Но при заревах, у плахи, На руинах всех святынь, Славь тяжелых ломов взмахи, Лиры гордой не покинь. Ты, кто пел беспечность смеха И святой покой могил, Ты от века - в мире эхо Всех живых, всех мощных сил. Мир заветный, мир прекрасный Сгибнет в бездне роковой. Быть напевом бури властной – Вот желанный жребий твой. С громом близок голос музы, Древний хаос дружен с ней. Здравствуй, здравствуй, лик Медузы, Там, над далью темных дней. Сентябрь 1905

Грядущие гунны Топчи их рай, Аттила. Вяч. Иванов Где вы, грядущие гунны, Что тучей нависли над миром! Слышу ваш топот чугунный По еще не открытым Памирам. На нас ордой опьянелой Рухните с темных становий Оживить одряхлевшее тело Волной пылающей крови. Поставьте, невольники воли, Шалаши у дворцов, как бывало, Всколосите веселое поле На месте тронного зала. Сложите книги кострами, Пляшите в их радостном свете, Творите мерзость во храме, Вы во всем неповинны, как дети! А мы, мудрецы и поэты, Хранители тайны и веры, Унесем зажженные светы, В катакомбы, в пустыни, в пещеры. И что, под бурей летучей. Под этой грозой разрушений, Сохранит играющий Случай Из наших заветных творений? Бесследно все сгибнет, быть может, Что ведомо было одним нам, Но вас, кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном. Осень 1904 30 июля – 10 августа 1905

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова Я не почёл приличным для своей чести бежать оттуда, хотя и понял скоро, что злой демон овладел этой несчастной и начал страшно пытать её изнутри. Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно! На моих глазах женщина то Меня, искавшего безумий, вытягивалась мучительно и против всех законов природы, так что Меня, просившего тревог, шея её и грудь оставались твёрдыми, как дерево, и прямыми, как трость; то вдруг так сгибалась вперёд, что голова и подбородок Меня, вверявшегося думе Под гул колес, в столичном сближались с пальцами ног, и жилы на шее чудовищно напрягались; то, напротив, она удивительно откидывалась назад, и шуме, На тихий берег бросил Рок. затылок её был выворочен внутрь плеч, к спине, а бёдра высоко подняты. Позднее я несколько раз бывал свидетелем таких И зыби синяя безбрежность, мучений Ренаты, каким подвергали её нападавшие на неё демоны, но в тот день зрелище ужаснуло меня своей новизной. Я смотрел Меня прохладой осеня, на страдания и корчи незнакомой мне женщины, словно Смирила буйную мятежность, обращённый, вместе с женою Лота, в некий столп, не двигаясь с Мне даровала мир и нежность И вкрадчиво влилась в меня. места, ибо не знал совершенно, чем мог бы тут оказать помощь или облегчение. Понемногу женщина перестала биться о жёсткие доски пола, и И между сосен тонкоствольных, искажённые черты её лица понемногу стали осмысленнее; но На фоне тайны голубой, она всё ещё сгибалась в судорогах, опять прикрывая себя Как зов от всех томлений руками, как от врага. Тогда, предположив, что Дьявол вышел из дольных, - неё и находится вне её тела, я, привлёкши женщину к себе, стал Залог признаний говорить слова святой молитвы, “Libera me, Domine, de morte безглагольных, - aeterna”… (В. Брюсов «Огненный ангел» ) Возник твой облик надо мной!

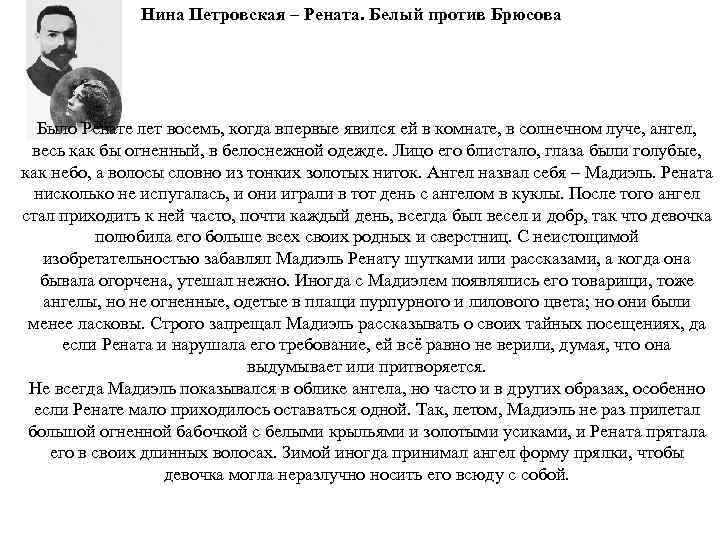

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова Было Ренате лет восемь, когда впервые явился ей в комнате, в солнечном луче, ангел, весь как бы огненный, в белоснежной одежде. Лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, а волосы словно из тонких золотых ниток. Ангел назвал себя – Мадиэль. Рената нисколько не испугалась, и они играли в тот день с ангелом в куклы. После того ангел стал приходить к ней часто, почти каждый день, всегда был весел и добр, так что девочка полюбила его больше всех своих родных и сверстниц. С неистощимой изобретательностью забавлял Мадиэль Ренату шутками или рассказами, а когда она бывала огорчена, утешал нежно. Иногда с Мадиэлем появлялись его товарищи, тоже ангелы, но не огненные, одетые в плащи пурпурного и лилового цвета; но они были менее ласковы. Строго запрещал Мадиэль рассказывать о своих тайных посещениях, да если Рената и нарушала его требование, ей всё равно не верили, думая, что она выдумывает или притворяется. Не всегда Мадиэль показывался в облике ангела, но часто и в других образах, особенно если Ренате мало приходилось оставаться одной. Так, летом, Мадиэль не раз прилетал большой огненной бабочкой с белыми крыльями и золотыми усиками, и Рената прятала его в своих длинных волосах. Зимой иногда принимал ангел форму прялки, чтобы девочка могла неразлучно носить его всюду с собой.

Нина Петровская – Рената. Белый - Генрих После того ангел много дней не являлся вовсе, и Рената пришла в крайнее уныние, потому что любила Мадиэля больше всех людей, больше всех бесплотных существ и самого Господа Бога. Дни и ночи проводила она в слезах, всех окружающих изумляя своим неутешным отчаяньем, лежала долгими часами как мёртвая, билась головой о стены и даже искала добровольной смерти, думая хотя на единый миг в другой жизни увидеть своего возлюбленного. Неотступно обращала она к Мадиэлю мольбы, заклиная его вернуться к ней, обещая торжественно во всём подчиняться его благим решениям, только бы снова ощущать его близость. Наконец, когда силы уже покидали Ренату, показался ей Мадиэль в сновидении и сказал: “Так как ты хочешь быть со мною в телесном союзе, то я явлюсь тебе в образе человека; жди меня семь недель и семь дней”. Приблизительно через два месяца после этого видения узнала Рената приехавшего в их местность молодого графа из Австрии. Одевался он в белые одежды; глаза у него были голубые, а волосы словно из тонких золотых ниток, так что Рената тотчас признала, что это – Мадиэль. Но приехавший не хотел показать, что они знают друга, и называл себя графом Генрихом фон Оттергейм. Рената всеми способами стремилась привлечь на себя его внимание, не отказываясь даже от пособий ворожеи и приворотных зелий. Неизвестно, эти ли средства помогли, или граф сам искал Ренату, только он открылся ей в сердечной любви и потребовал, чтобы она покинула с ним тайно родительский кров. Рената не могла колебаться ни одной минуты, и граф ночью увёз её и поселился с нею, по её словам, в своём родном замке, на реке Дунае. В замке графа Рената провела два года, и за это время они были так счастливы, как никто в мире после грехопадения нашего праотца в раю. Жизнь их всегда была близка к миру ангелов и демонов, и были они заняты великим делом, которое должно было принести счастие всем людям на земле. Печалило Ренату только одно: Генрих ни за что не хотел сознаться, что он – Мадиэль и ангел, упорно выдавая себя за верного подданного герцога Фердинанда.

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова Как "связь двух врагов" воспринимал свои отношения с Брюсовым и Андрей Белый, причем его чувства и переживания носили необычайно аффектированный характер. Ощущение Брюсова зловещим "магом", выйдя из сферы поэтических уподоблений в непосредственную "жизнь", достигло в 1904 г. своего апогея, и Брюсов в восприятии Белого все более явственно выступает активным действующим лицом в подспудно разыгрывающейся мистической драме. В 1904 г. , когда безнадежно запутываются его отношения с Петровской и обостряется мировоззренческий кризис, Белый, глубоко потрясенный крушением мистических упований, начинает все отчетливее ощущать Брюсова как некий роковой феномен, деформирующий его сознание. Брюсов для него - знак инфернальных сил, угрожающих цельности его духовного "я": "с Брюсовым устанавливаются холодные, жуткие отношения; кроме того: я чувствую, что какая-то дверь, доселе отделявшая меня от преисподней - распахнулась: точно между мной и адом образовался коридор: и - вот: по коридору кто-то бежит, настигая меня; чувствую: этот бегущий - враг, меня осенило; враг - Брюсов" "Реальный" же Брюсов для него в это время - "черномаг и отдушник, из которого, как из печки, в дни ужасов кто-то выбрасывает столбы серных паров", и это ощущение в особенности обострилось у Белого, когда между Брюсовым и Петровской установились близкие отношения.

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова Согласно мемуарным свидетельствам Ходасевича, в союз с Брюсовым Петровская вступила, руководствуясь первоначально лишь желанием отомстить Белому за попрание ее чувства, однако "союз тотчас же был закреплен взаимной любовью". Натура раздвоенная и противоречивая, Петровская была склонна и к безудержной чувственности, и к мистической экзальтации. Отвергнутая Белым, но в глубине души преданная ему и желавшая сохранить верность его идеалам и заветам, она делилась своими переживаниями с Брюсовым; Белый тем самым становился постоянным объектом их интимных бесед. "Все, что было до Б. Н. , - не существует, все о нем, эти два года минуту за минутой я рассказала тебе, не скрывая ничего", - писала впоследствии Петровская Брюсову. Первоначальное преклонение ее перед Белым как учителем жизни вызывало в свою очередь у Брюсова чувство соперничества, которым отчасти можно объяснить занятую им позицию: Брюсов хотел проверить крепость и стойкость жизненного кредо своего "соперника". Белый позднее подробно описал возникавшие между ними "сеансы мистических фехтований": ": в подходе ко мне ощущал постоянно я некоторую предвзятость и обостренное любопытство, меня заставлявшее как-то сжиматься; теперь точно скинул он маску; весь стиль наших встреч - откровенное, исступленное нападение Брюсова на устои моего морального мира; и я отвечал непредвзято на это - перчаткою, брошенной Брюсову; между нами господствовал как бы вызов друга на умственную дуэль; все-то чувствовалось, что между нами в глубинах туманного подсознания нашего назревает конфликт".

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова В это время Брюсов уже был готов к осуществлению долго вынашивавшегося замысла "Огненного Ангела", и его позиция по отношению к Белому отчасти объясняется и писательской заданностью - воплотить возможно точнее и полнее задуманные психологические типы, проверить "жизнью" сюжетные ходы, а в "последней", может быть, не до конца осознанной глубине художественной идеи - реализовать такое творческое задание, которое - вполне в духе программных символистских установок - позволило бы говорить об осуществившемся на деле стирании различий между жизнью и искусством, игрой и "гибелью всерьез", согласно позднейшей формуле другого поэта. Мотивы поведения Брюсова были Андрею Белому совершенно неведомы. И он мучился в поисках выхода из создавшегося непонятного положения; духовное отчуждение сменялось исповедальной искренностью, стремлением к "братской" близости.

Нина Петровская – Рената. Брюсов против Белого – Мой граф Генрих? Как мой ? Разве всё моё в то же время не твоё, Рупрехт? Разве есть между нами грань, черта, отделяющая моё существо от твоего? Разве мы – не одно и моя боль не пронзает твоего сердца? Я был такой речью ошеломлён, как палицей, ибо хотя уже тогда был весь под чарами Ренаты, но ещё ни о чём, подобном её словам, не думал. Не нашёл я даже, что возразить ей, она же, наклонив ко мне бледное своё лицо и положив мне на плечи легкие свои руки, тихо спросила меня: – Разве ты его не любишь, Рупрехт? Разве можно его не любить? Ведь он – небесный, ведь он – единственный! Я опять не мог найти ответа, но Рената тут же опустилась на колени и повлекла меня, чтобы и я стал рядом. Потом, обернувшись к открытому окну, к небу и звёздам, стала она говорить голосом кротким, низким, но ясным, род литании, настаивая, чтобы на каждое прошение её я отвечал, как церковный хор. Рената говорила: – Дай мне вновь увидеть его глаза, голубые, как самое небо, с ресницами острыми, как иглы! Я должен был повторять: – Дай увидеть! Рената говорила: – Дай мне услышать его голос, нежный, словно колокола маленького подводного храма! Я должен был повторять: – Дай услышать! Рената говорила: – Дай мне целовать его руки белые, как из горного снега, и его уста не яркие, словно рубины под прозрачной фатой! Я должен был повторять: – Дай целовать!

Рената говорила: – Дай мне прижать свою обнажённую грудь к его груди, чтобы чувствовать, как его сердце замрёт и будет биться, быстро, быстро! Я должен был повторять: – Дай прижать! <…>У меня не было власти противиться чародейству её призывов, и я покорно лепетал ответные слова, которые кололи, как шипы, мою гордость. Ровным, мерным шагом, как строй хорошо обученного войска, прошли в моей голове такие мысли: “А что, если эта женщина ещё раз насмехается над тобой? Вчера издевалась она, изображая козни Дьявола, а сегодня, прикидываясь безумной от печали. А через несколько дней, когда останешься ты дураком, она будет с другим шутить над тобой и вольничать, как утром”. Я от этих мыслей стал будто пьяный и, неожиданно схватив Ренату за плечи, сказал ей, улыбаясь: – Не довольно ли предаваться тоске, прекрасная дама, не вернуться ли нам к времяпрепровождению весёлому и приятному? Рената испуганно отстранилась от меня, но я, ободряя себя мыслью, что иначе могу показаться смешным, привлёк её к себе и наклонился, намереваясь поцеловать. Рената высвободилась из моих рук, с силой и ловкостью лесной кошки, и крикнула мне: – Рупрехт! В тебя вселился демон! Я же отвечал ей: – Нет во мне никакого демона, но напрасно вы хотите играть мною, потому что я не такой простак, как вы думаете! Снова я охватил её, и мы начали бороться, очень безобразно, причём я так сжимал её пальцы, что они хрустели, а она била и царапала меня ожесточённо. Одно время я повалил её на пол, не испытывая в тот миг к ней ничего, кроме ненависти, но она впилась вдруг зубами в мою руку и выскользнула изворотом ящерицы. Потом, ощутив, что я сильнее, она вся согнулась надвое, голова её упала на колени, и с ней сделался тот же припадок слёз, что накануне. Сидя на полу, – так как я смущённо её выпустил, – Рената рыдала в отчаянье, причём волосы упали ей на лицо и плечи её дрожали жалостно.

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова Октябрь, ноябрь и декабрь 1904 г. Андрей Белый считает кульминацией своей борьбы с Брюсовым. Ему наконец открывается то, чем обусловлена напряженность отношений: "меня осеняет вдруг мысль: состояние мрака, в котором я нахожусь, - гипноз, Брюсов меня гипнотизирует; всеми своими разговорами он меня поворачивает на мрак моей жизни; я не подозреваю подлинных причин такого странного внимания ко мне Брюсова: причина - проста: Брюсов влюблен в Н. И. Петровскую и добивается ее взаимности; Н. И. - любит меня и заявляет ему это; более того, она заставляет его выслушивать истерические преувеличения моих "светлых" черт; Брюсов испытывает ко мне острое чувство ненависти и любопытства; он ставит себе целью: доказать Н. И. , что я сорвусь в бездну порока; ему хотелось бы меня развратить; и этим "отмстить" мне за невольное унижение его; вместе с тем: любовь к сомнительному психологическому эксперименту невольно поворачивает его на гипноз; он не удовольствуется разговорами со мной на интересующую меня тему; он старается силой гипноза внушить мне - любовь к разврату, мраку" И не понял я, "мудрец", элементарнейшей истины, что Н *** просто в меня влюблена и что Брюсов, ее полюбивший, запламенев мрачной страстью, готовит ей, мне и себе ряд тяжелых страданий. Алогические, как казалось, понимания Н *** Брюсова с неожиданной стороны подчеркнули мне фигуру поэта: то, что я узнал о Брюсове из слов Н***, был бред; она с убеждением говорила: Брюсов -де гипнотизировал ее, он-де меня ненавидит; я-де должен весьма бояться его, и т. д. Знай я раньше корни этого бреда, т. е. знай, что Н *** видится с Брюсовым, что он в нее влюблен, а она его "дразнит" моим фантастическим образом (на то и истерическая ложь, чтобы путать действительность с грезой), я бы понял, что у Брюсова есть действительные психологические мотивы испытывать ко мне слишком понятное чувство досады. (А. Белый «Накануне века» )

Белый видел выражение той темной, дьявольской, плотской стихии, которую стремился отринуть во имя высших духовных ценностей: "При встречах в гостях он, «Брюсов» , с таинственной интимностью подсаживался ко мне, отзывал в теневой уголок, усаживал рядом и начинал говорить преувеличенные комплименты; вдруг, сквозь них, больно всаживал он, точно рапиру, подкалывая - "дьявольским афоризмом", или пугая намеком, что этот подкоп может стать: и боем на рапирах". В ответ на постоянно декларируемое Белым противостояние "темным силам" Брюсов еще более стремился загримировать себя под "служителя тьмы": стиль нашего умственного поединка с Брюсовым носил один характер: я утверждаю - "свет победит тьму". В. Я. отвечает: "мрак победит свет, а вы погибнете"". Защита Брюсовым "тьмы", несомненно, была лишь умелым исполнением взятой на себя роли, набором атрибутов и приемов в затеянном идейнопсихологическом маскараде, но она имела под собой серьезное и глубокое внутреннее противостояние всей системе мировидения Андрея Белого. Это противостояние осуществлялось и в поэтическом творчестве.

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова Если доверять …обирал он себя для героя романа, для Рупрехта, изображая в многочисленным нем трудности нянчиться с "ведьмой", с Ренатой; натура, с свидетельствам Белого, которой писалась Рената, его героиня, влюбленная в Генриха, Брюсов действительно стал ею увиденного Мадиэлем, есть Н***; графом Генрихом, сознательно выступать перед ним в роли "мага", нужным для повести, служили ему небылицы, рассказанные Н демонического искусителя и *** об общении со мной; он, бросивши плащ на меня, служителя "тьмы". Памятуя заставлял непроизвольно меня в месяцах ему позировать, о большой компетентности ставя вопросы из своего романа и заставляя на них отвечать; я Брюсова в оккультных же, не зная романа, не понимал, зачем он, за мною - точно науках, можно гоняясь, высматривает мою подноготную и экзаменует предположить реальную вопросами: о суеверии, о магии, о гипнотизме, который-де он возможность таких практикует; когда стали печататься главы романа "Огненный гипнотических экспериментов - или хотя ангел", я понял "стилистику" его вопросов ко мне. <…> Не понимал ничего: и - становилось жутко: я приходил к Н бы их более или менее искусную имитацию, - *** и рассказывал ей о невнятице своих отношений с проявление которых было, Брюсовым; она, мрачно улыбаясь, не объясняя мне ничего, на конечно, Белым невероятно другой день передавала мои слова Брюсову; он, зная о моих преувеличено. Все эти недоумениях, продолжал меня эпатировать; словом, - и я приемы оказывали на стал объектом его экспериментов; непростительно в Н ***, переутонченную душевную организацию Андрея Белого что она в те месяцы не открыла мне ничего; но я не сужу ее: добрая, чуткая женщина! Но как погребенная заживо в чрезвычайно сильное истерию свою и в свой морфий. воздействие.

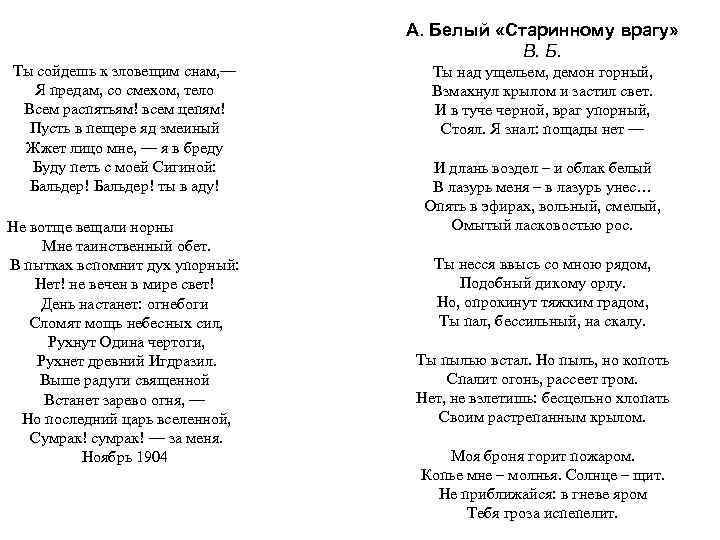

Наконец конфликт достиг высшего напряжения, когда Брюсов направил Андрею Белому свое стихотворение "Бальдеру Локи". Бальдр и Локи - герои скандинавских мифов, в том числе сказаний "Старшей" и "Младшей" "Эдды". Бальдр - юный бог, сын верховного бога Одина, прекрасный, светлый и благостный; характерна его роль пассивной жертвы. Локи - стихийный, "демонический" многоликий бог, отличающийся хитростью и коварством; по его наущению погиб Бальдр. Локи в брюсовском тексте - сам автор, Андрею Белому "Бальдеру" он послал стихотворение, свернув лист в виде стрелы. Учитывая, как обостренно переживал тогда Белый проблему борьбы "света" с "мраком", Бога с дьяволом, небесного с земным, можно представить, что послание Брюсова он мог воспринять - и воспринял - только как жест, до последней ясности обозначающий их жизненное противостояние. Стихотворением "Бальдеру Локи" Брюсов недвусмысленно заявил, что он намеренно надел на себя личину "демона", дабы противостоять чуждым ему мировоззренческим устоям Белого. Бальдеру Локи Светлый Бальдер! мне навстречу Ты, как солнце, взносишь лик. Чем лучам твоим отвечу? Опаленный, я поник. Я взбегу к снегам, на кручи: Ты смеешься с высоты! Я взнесусь багряной тучей: Как звезда сияешь ты! Припаду на тайном ложе К алой ласковости губ: Ты метнешь стрелу, — и что же! Я, дрожа, сжимаю труп. Но мне явлен Нертой мудрой Призрак будущих времен. На тебя, о златокудрый, Лук волшебный наведен. В час веселья, в ясном поле, Я слепцу вручу стрелу, — Вскрикнешь ты от жгучей боли, Вдруг повергнутый во мглу! И когда за темной Гелой

А. Белый «Старинному врагу» В. Б. Ты сойдешь к зловещим снам, — Я предам, со смехом, тело Всем распятьям! всем цепям! Пусть в пещере яд змеиный Жжет лицо мне, — я в бреду Буду петь с моей Сигиной: Бальдер! ты в аду! Не вотще вещали норны Мне таинственный обет. В пытках вспомнит дух упорный: Нет! не вечен в мире свет! День настанет: огнебоги Сломят мощь небесных сил, Рухнут Одина чертоги, Рухнет древний Игдразил. Выше радуги священной Встанет зарево огня, — Но последний царь вселенной, Сумрак! сумрак! — за меня. Ноябрь 1904 Ты над ущельем, демон горный, Взмахнул крылом и застил свет. И в туче черной, враг упорный, Стоял. Я знал: пощады нет — И длань воздел – и облак белый В лазурь меня – в лазурь унес… Опять в эфирах, вольный, смелый, Омытый ласковостью рос. Ты несся ввысь со мною рядом, Подобный дикому орлу. Но, опрокинут тяжким градом, Ты пал, бессильный, на скалу. Ты пылью встал. Но пыль, но копоть Спалит огонь, рассеет гром. Нет, не взлетишь: бесцельно хлопать Своим растрепанным крылом. Моя броня горит пожаром. Копье мне – молнья. Солнце – щит. Не приближайся: в гневе яром Тебя гроза испепелит.

Образ Брюсова занял в этот период важнейшее место в духовной жизни Белого; борьба с брюсовским "искушением" стала главным стимулом в его внутренних исканиях. Белый отказывался сдаваться натиску Брюсова, стремился сокрушить "обставший" его "магизм". "Теперь тень пала для меня на лик Валерия Брюсова, - сообщал он Блоку, - и мне предстоит выбор: или убить его, или самому быть убиту, или принять на себя подвиг крестных мук". 14 декабря 1904 г. Андрей Белый отправил Брюсову - в ответ на "Бальдеру Локи" - стихотворное послание "Старинному врагу", сопроводив его особым листом бумаги, на котором начертал крест и воспроизвел несколько цитат из Евангелия; несомненно, он придавал этому определенный мистический смысл: отвержение крестным знамением и сакральным словом "дьявольского" наваждения.

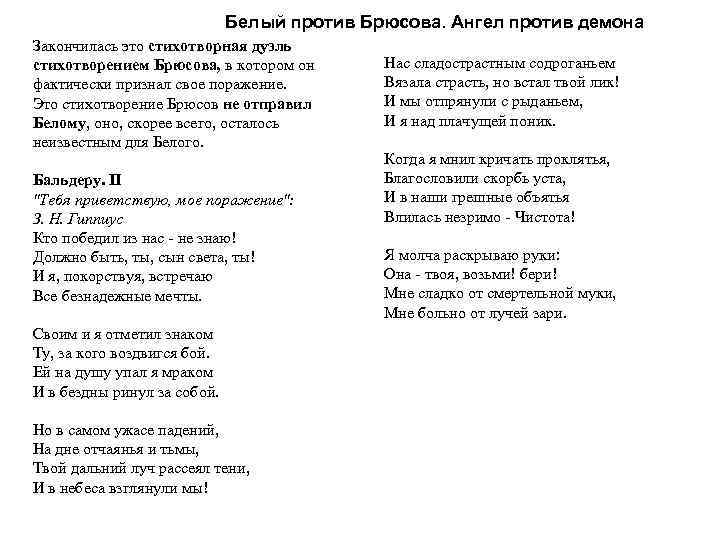

Белый против Брюсова. Ангел против демона Закончилась это стихотворная дуэль стихотворением Брюсова, в котором он фактически признал свое поражение. Это стихотворение Брюсов не отправил Белому, оно, скорее всего, осталось неизвестным для Белого. Бальдеру. II "Тебя приветствую, мое поражение": З. Н. Гиппиус Кто победил из нас - не знаю! Должно быть, ты, сын света, ты! И я, покорствуя, встречаю Все безнадежные мечты. Своим и я отметил знаком Ту, за кого воздвигся бой. Ей на душу упал я мраком И в бездны ринул за собой. Но в самом ужасе падений, На дне отчаянья и тьмы, Твой дальний луч рассеял тени, И в небеса взглянули мы! Нас сладострастным содроганьем Вязала страсть, но встал твой лик! И мы отпрянули с рыданьем, И я над плачущей поник. Когда я мнил кричать проклятья, Благословили скорбь уста, И в наши грешные объятья Влилась незримо - Чистота! Я молча раскрываю руки: Она - твоя, возьми! бери! Мне сладко от смертельной муки, Мне больно от лучей зари.

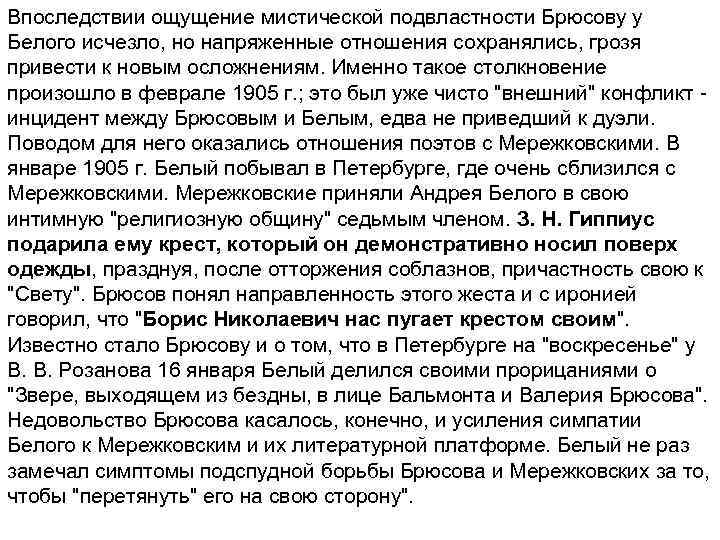

Впоследствии ощущение мистической подвластности Брюсову у Белого исчезло, но напряженные отношения сохранялись, грозя привести к новым осложнениям. Именно такое столкновение произошло в феврале 1905 г. ; это был уже чисто "внешний" конфликт - инцидент между Брюсовым и Белым, едва не приведший к дуэли. Поводом для него оказались отношения поэтов с Мережковскими. В январе 1905 г. Белый побывал в Петербурге, где очень сблизился с Мережковскими. Мережковские приняли Андрея Белого в свою интимную "религиозную общину" седьмым членом. З. Н. Гиппиус подарила ему крест, который он демонстративно носил поверх одежды, празднуя, после отторжения соблазнов, причастность свою к "Свету". Брюсов понял направленность этого жеста и с иронией говорил, что "Борис Николаевич нас пугает крестом своим". Известно стало Брюсову и о том, что в Петербурге на "воскресенье" у В. В. Розанова 16 января Белый делился своими прорицаниями о "Звере, выходящем из бездны, в лице Бальмонта и Валерия Брюсова". Недовольство Брюсова касалось, конечно, и усиления симпатии Белого к Мережковским и их литературной платформе. Белый не раз замечал симптомы подспудной борьбы Брюсова и Мережковских за то, чтобы "перетянуть" его на свою сторону".

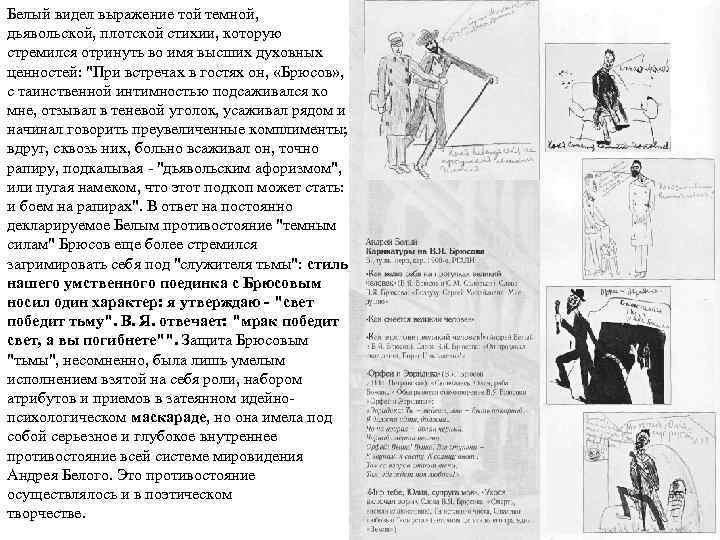

Нина Петровская – Рената. Белый против Брюсова Сохранилось несколько рисунков Белого, созданных под впечатлением от этого послания, где он изобразил себя и Брюсова. На одном из них Брюсов, весь в черном, стреляет в Белого из лука, причем Белый облачен в светлые одежды, на груди у него крест. Подпись к рисунку - две первые строки стихотворения "Бальдеру Локи". На другом рисунке Брюсов обеими руками простирает стрелу к Белому, поднимающемуся из постели. На третьем рисунке пробудившийся от сна Белый видит над собой Брюсова с угрожающе простертыми к нему руками. Подпись: "Что снится тогда врагам великого человека".

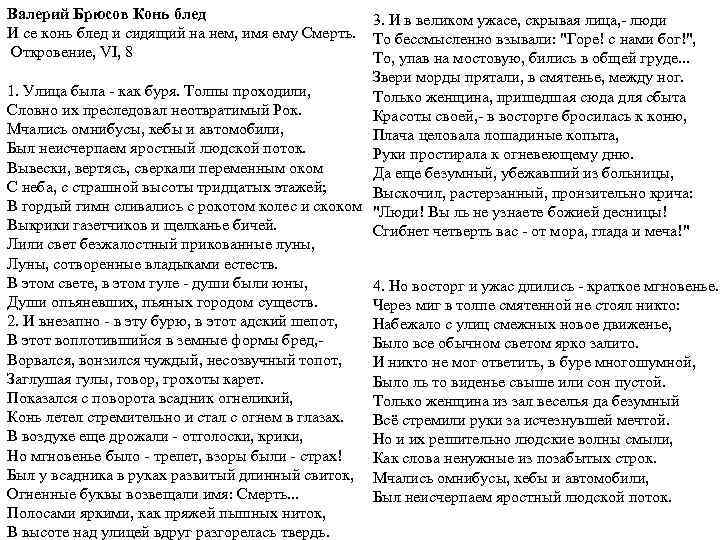

Валерий Брюсов Конь блед И се конь блед и сидящий на нем, имя ему Смерть. Откровение, VI, 8 1. Улица была - как буря. Толпы проходили, Словно их преследовал неотвратимый Рок. Мчались омнибусы, кебы и автомобили, Был неисчерпаем яростный людской поток. Вывески, вертясь, сверкали переменным оком С неба, с страшной высоты тридцатых этажей; В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком Выкрики газетчиков и щелканье бичей. Лили свет безжалостный прикованные луны, Луны, сотворенные владыками естеств. В этом свете, в этом гуле - души были юны, Души опьяневших, пьяных городом существ. 2. И внезапно - в эту бурю, в этот адский шепот, В этот воплотившийся в земные формы бред, Ворвался, вонзился чуждый, несозвучный топот, Заглушая гулы, говор, грохоты карет. Показался с поворота всадник огнеликий, Конь летел стремительно и стал с огнем в глазах. В воздухе еще дрожали - отголоски, крики, Но мгновенье было - трепет, взоры были - страх! Был у всадника в руках развитый длинный свиток, Огненные буквы возвещали имя: Смерть. . . Полосами яркими, как пряжей пышных ниток, В высоте над улицей вдруг разгорелась твердь. 3. И в великом ужасе, скрывая лица, - люди То бессмысленно взывали: "Горе! с нами бог!", То, упав на мостовую, бились в общей груде. . . Звери морды прятали, в смятенье, между ног. Только женщина, пришедшая сюда для сбыта Красоты своей, - в восторге бросилась к коню, Плача целовала лошадиные копыта, Руки простирала к огневеющему дню. Да еще безумный, убежавший из больницы, Выскочил, растерзанный, пронзительно крича: "Люди! Вы ль не узнаете божией десницы! Сгибнет четверть вас - от мора, глада и меча!" 4. Но восторг и ужас длились - краткое мгновенье. Через миг в толпе смятенной не стоял никто: Набежало с улиц смежных новое движенье, Было все обычном светом ярко залито. И никто не мог ответить, в буре многошумной, Было ль то виденье свыше или сон пустой. Только женщина из зал веселья да безумный Всё стремили руки за исчезнувшей мечтой. Но и их решительно людские волны смыли, Как слова ненужные из позабытых строк. Мчались омнибусы, кебы и автомобили, Был неисчерпаем яростный людской поток.

Впоследствии ощущение мистической подвластности Брюсову у Белого исчезло, но напряженные отношения сохранялись, грозя привести к новым осложнениям. Именно такое столкновение произошло в феврале 1905 г. ; это был уже чисто "внешний" конфликт - инцидент между Брюсовым и Белым, едва не приведший к дуэли. Поводом для него оказались отношения поэтов с Мережковскими. В январе 1905 г. Белый побывал в Петербурге, где очень сблизился с Мережковскими. Мережковские приняли Андрея Белого в свою интимную "религиозную общину" седьмым членом. З. Н. Гиппиус подарила ему крест, который он демонстративно носил поверх одежды, празднуя, после отторжения соблазнов, причастность свою к "Свету". Брюсов понял направленность этого жеста и с иронией говорил, что "Борис Николаевич нас пугает крестом своим". Известно стало Брюсову и о том, что в Петербурге на "воскресенье" у В. В. Розанова 16 января Белый делился своими прорицаниями о "Звере, выходящем из бездны, в лице Бальмонта и Валерия Брюсова". Недовольство Брюсова касалось, конечно, и усиления симпатии Белого к Мережковским и их литературной платформе "Белый не раз замечал симптомы подспудной борьбы Брюсова и Мережковских за то, чтобы "перетянуть" его на свою сторону".

19 февраля, по возвращении Белого из Петербурга, Брюсов, зайдя к нему домой, завел разговор о Мережковском и оскорбительно отозвался о нем: "Вдруг без всякого повода, точно бутылка шампанского пробкою, хлопнул ругательством, - не на меня: на Д. С. Мережковского, зная, что у этого последнего жил и что для внешних я в дружбе с ним; я - оборвал Брюсова; он, отступая шага на два, свой рот разорвал: в потолок: "Да, но он продавал. . . " - "что" опускаю: ужаснейшее оскорбление личности Мережковского; я - так и присел; он, ткнув руку, весьма неприязненно вылетел". После ухода Брюсова Белый написал ему наскоро довольно резкое письмо, в котором осуждал его "злословие": "Ведь Вы ругаете периодически всех. Вы и пишете нехорошие вещи про всех "про меня, например". . . предупреждаю, что без позволения я бы не мог выслушать теперь Ваши слова о Мережковских, особенно в присутствии третьего постороннего лица", на следующий же день "20 февраля" Брюсов отправил Белому в ответ письмо, фактически являвшееся вызовом на дуэль.

Акт, предпринятый Брюсовым, привел Белого в полное недоумение, так как он не видел для дуэли, и вообще для серьезной ссоры, никакого повода; вызов он воспринял как нападение, с умыслом организованное Брюсовым, как новое проявление ненависти после успешного отвержения Белым "психологического" натиска. "Очевидно, что Брюсов искусственно строит дуэль, - писал Белый, - что причин к дуэли меж нами и нет; Мережковский - предлог, чтоб взорвать; вся дуэль - провокация Брюсова; для провокации этой имел он причины; а у меня причин не было принимать этот вызов. И Брюсову написал я письмо; и просил В. Я. Брюсова взвесить: коль будет он твердо настаивать на дуэли, то буду я вынужден согласиться, но именно - вынужден". В этом письме Белый отказался признать свои слова оскорбительными и еще раз более сдержанно пояснил их смысл, уверяя Брюсова, что намекал в прежнем письме лишь на его "вспыльчивый темперамент": ". . . не понимаю, в каких именно оттенках слов Вы увидели нечто, оскорбившее Вас. Потрудитесь или переслать мне письмо с подчеркнутыми местами, которые Вам не нравятся, или процитировать их, чтобы я мог их объяснить". О вызове Белый известил своих ближайших друзей С. М. Соловьева и Эллиса, прося их быть его секундантами. Однако дуэль не состоялась. 22 февраля Брюсов пришел к С. М. Соловьеву и оставил Белому письмо, в котором счел себя удовлетворенным представленными объяснениями. (Лавров А. В. , Гречишкин С. С.

Описывая встречу и столкновение Рупрехта с графом Генрихом, Брюсов совмещает в одной сюжетной ситуации две биографические предпосылки - "умственную дуэль" с Белым, сопровождавшуюся "гипнотическими" опытами и символическими стихотворными посланиями и завершившуюся "поражением" Брюсова, и реальный вызов на дуэль в феврале 1905 г. Здесь же он иронически обыгрывает метод мышления Белого и стиль эзотерического общения между участниками "аргонавтического" клана. Всё ещё захлебываясь слезами, она воскликнула: – Как он оскорблял меня! Как он меня оскорблял! Он говорил мне, что я была злым гением его жизни! Что я погубила всю его судьбу. Что я отняла его у Неба. Что я – от Дьявола. Он сказал мне, что презирает меня. Что воспоминание о нашей любви ему отвратительно. Что наша любовь была мерзость и грех, в которые я завлекала его постыдным обманом. Что он, что он… плюёт на нашу любовь! Тогда я спросил, почему граф Генрих мог говорить, что Рената отняла его у Неба? Разве не сам он, добровольно, увёз её в свой замок, чтобы жить с ней, как с женой и как с близкой? И так как в тот час все обычные плотины в душе Ренаты были сломаны стремительным потоком её горя, то, не делая даже попытки защищаться, она упала лицом мне на колени и воскликнула с какой-то последней искренностью, так для неё непривычной: – Рупрехт! Я утаила от тебя самое важное! Генрих никогда не искал человеческой любви! Он не должен был никогда в жизни прикасаться к женщине! Это я, это я заставила его изменить клятве! Да, я отняла его у Неба, я у него отняла лучшие мечты, и за это он меня теперь презирает и ненавидит!

– Ты должен убить Генриха! Он не смеет жить, после того как выдавал себя за другого, за высшего. Он украл у меня мои ласки и мою любовь. Убей его, убей его, Рупрехт, и я буду твоей! Я буду тебе верна, я буду тебя любить, я пойду за тобой всюду – и в этой жизни, и в вечном огне, куда откроется путь нам обоим! Я возразил: – Я – не наёмный убийца, Рената, не неаполитанец, я не могу поджидать графа за углом и ударить его кинжалом в спину: мне честь не позволит этого! Рената ответила: – Неужели ты не найдёшь поводов вызвать его на бой? Ступай к нему, как ты пошёл к Агриппе, оскорби его или заставь его оскорбить тебя, – разве мало у мужчины средств, чтобы убить другого? Иллюстрация Дениса Кораблева к роману В. Я. Брюсова «Огненный ангел»

Мы сбросили плащи и обнажили шпаги, между тем как товарищи наши начертили на земле, чуть белой от изморози, круг, из которого мы не должны были выступать. Я всматривался в лицо Генриха, видел, что оно сосредоточенно и мужественно, словно теперь сквозь ангельские его черты проглядывал земной человек, и соображал, что таким бывал он в часы, когда, как мужчина, отвечал на ласки Ренаты. Потом, обмениваясь с ним обычным поклоном, обратил я внимание на то, что он гибок, как мальчик, что все его движения, без заботы об том, красивы, как у античной статуи, и вспомнил слова восторга, которыми мне описывала его Рената. Но едва наши клинки скрестились, едва сталь звякнула о сталь, во мне вздрогнула и пробудилась душа воина: я сразу забыл всё, кроме боя, и вся жизнь моя сосредоточилась в узком промежутке между мною и моим противником и в тех недолгих минутах, какие могло длиться наше состязание. <…> Я знал, что не нарушу данной Ренате клятвы, ибо сковывала она мою волю почти сверхъестественной силой, но я надеялся, что сумею и буду в состоянии, не касаясь графа Генриха, выбить шпагу из его рук и тем покончить поединок для себя с честью. Однако я очень скоро убедился, что совершенно неосновательно судил о фехтовальном искусстве своего соперника, ибо под своим клинком обрёл я шпагу твёрдую, быструю и ловкую. На все мои ухищрения Генрих отвечал немедленно, с непринуждённостью мастера, и очень скоро перешёл в наступление, принудив меня со всем вниманием отбивать его опасные выпады. Как бы связанный тем, что сам я не желал наносить удара, парировал я удары противника с затруднением, а острие его шпаги каждый миг устремлялось на меня, и прямо, и сбоку, и снизу. Теряя надежду на удачный исход боя, терял я и самообладание: пальцы мои посинели от зимнего холода, шпага моя переставала мне повиноваться; я видел перед собою словно колесо крутящихся огненных клинков и среди них, тоже как бы огненное, лицо Генриха -Мадиэля. <…> И вдруг, при одном моём неверном параде, граф Генрих с силою отбросил мою шпагу, и я увидел блеск вражеского клинка у самой моей груди. Тотчас вслед за тем почувствовал я тупой удар и толчок, как всегда при ране холодным оружием; шпага у меня из рук выпала, быстро заволокло мой взор алое облако, – и я упал.

Нина Петровская – Рената. После появления "Огненного Ангела" Петровская старалась воспринимать свою жизнь в соответствии с литературным образцом и даже полностью слиться с ним. Свои письма к Брюсову, по стилю сходные с речами героини романа, она подписывала именем Ренаты "либо: "Та, что была твоей Ренатой", "Рената "бывшая"" и т. п. ". Находясь в 1908 г. в Венеции вместе с влюбленным в нее Сергеем Ауслендером, Петровская сообщала Брюсову: ". . . всякие выходки мальчика довели меня до того, что я хотела не ехать с ним. Но когда я сказала "не поеду", - он понял серьезность угрозы и, немножко зная способность Ренаты к поступкам безумным, смирился и изменился"; из Италии же она писала: ". . . я хочу умереть. . . чтобы смерть Ренаты списал ты с меня, чтобы быть моделью для последней прекрасной главы".

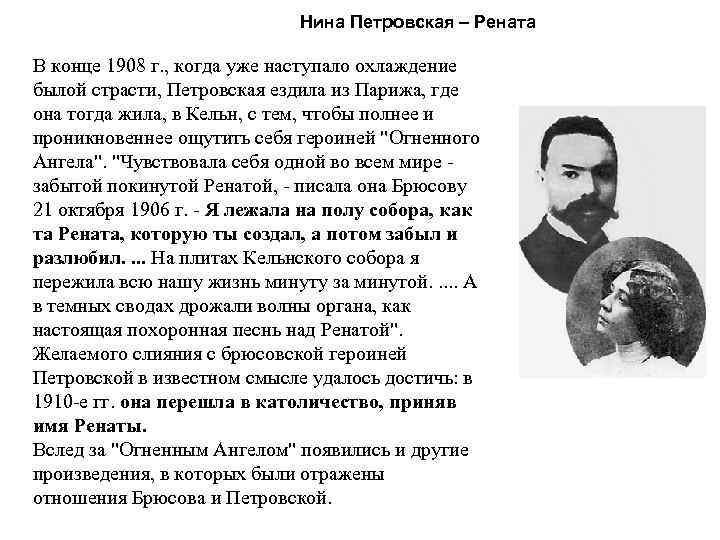

Нина Петровская – Рената В конце 1908 г. , когда уже наступало охлаждение былой страсти, Петровская ездила из Парижа, где она тогда жила, в Кельн, с тем, чтобы полнее и проникновеннее ощутить себя героиней "Огненного Ангела". "Чувствовала себя одной во всем мире - забытой покинутой Ренатой, - писала она Брюсову 21 октября 1906 г. - Я лежала на полу собора, как та Рената, которую ты создал, а потом забыл и разлюбил. . На плитах Кельнского собора я пережила всю нашу жизнь минуту за минутой. . . А в темных сводах дрожали волны органа, как настоящая похоронная песнь над Ренатой". Желаемого слияния с брюсовской героиней Петровской в известном смысле удалось достичь: в 1910 -е гг. она перешла в католичество, приняв имя Ренаты. Вслед за "Огненным Ангелом" появились и другие произведения, в которых были отражены отношения Брюсова и Петровской.