ТУПЫЕ ТРАВМЫ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ

ТУПЫЕ ТРАВМЫ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ

• Тупая травма – травма, нанесенная тупым предметом, без нарушения фиброзной капсулы глаза. • Сопровождаются контузионными изменениями( комплекс морфологических изменений в структуре глаза, развивающийся в результате гидродинамической волны)

• Тупая травма – травма, нанесенная тупым предметом, без нарушения фиброзной капсулы глаза. • Сопровождаются контузионными изменениями( комплекс морфологических изменений в структуре глаза, развивающийся в результате гидродинамической волны)

Повреждения глазного яблока и его вспомогательного аппарата в структуре детской глазной патологии составляет почти 10%. Большинство повреждений глаз у детей носит характер микротравм (до 60%) и тупых травм (до 30%), на долю проникающих ранений приходится не более 2%, ожогов – около 8%. До 70% ранений и ожогов и до 85% тупых травм наблюдаются у детей школьного возраста, а остальная доля приходится на дошкольников.

Повреждения глазного яблока и его вспомогательного аппарата в структуре детской глазной патологии составляет почти 10%. Большинство повреждений глаз у детей носит характер микротравм (до 60%) и тупых травм (до 30%), на долю проникающих ранений приходится не более 2%, ожогов – около 8%. До 70% ранений и ожогов и до 85% тупых травм наблюдаются у детей школьного возраста, а остальная доля приходится на дошкольников.

Наибольшее число травм органа зрения бывает в марте – апреле и сентябре – октябре в связи с изменениями погодных условий. Кроме того, после длительной «разлуки» (начало обучения) дети очень активны в играх, и в это время частота повреждений глаз, как и других частей тела, значительно увеличивается. Повреждающими предметами соответственно времени года являются снежки, хоккейные клюшки, шайбы, палки, камни и разнообразные твердые предметы, выпущенные из рогатки. Среди больных с травмами мальчики составляют 85%, а девочки 15%

Наибольшее число травм органа зрения бывает в марте – апреле и сентябре – октябре в связи с изменениями погодных условий. Кроме того, после длительной «разлуки» (начало обучения) дети очень активны в играх, и в это время частота повреждений глаз, как и других частей тела, значительно увеличивается. Повреждающими предметами соответственно времени года являются снежки, хоккейные клюшки, шайбы, палки, камни и разнообразные твердые предметы, выпущенные из рогатки. Среди больных с травмами мальчики составляют 85%, а девочки 15%

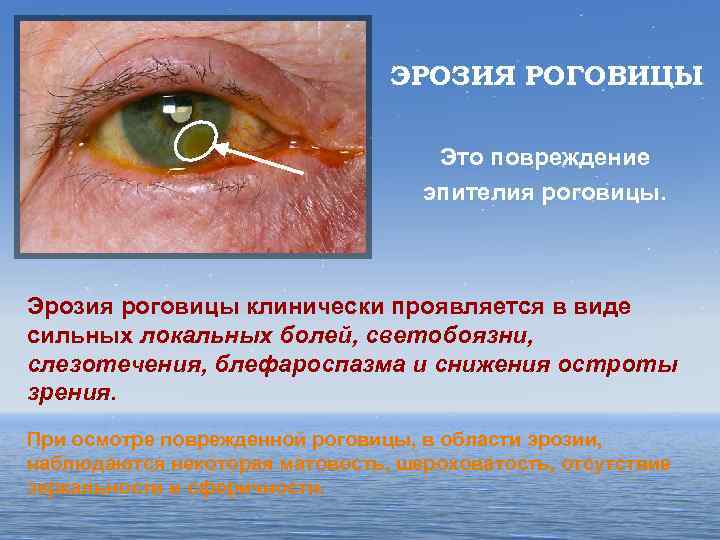

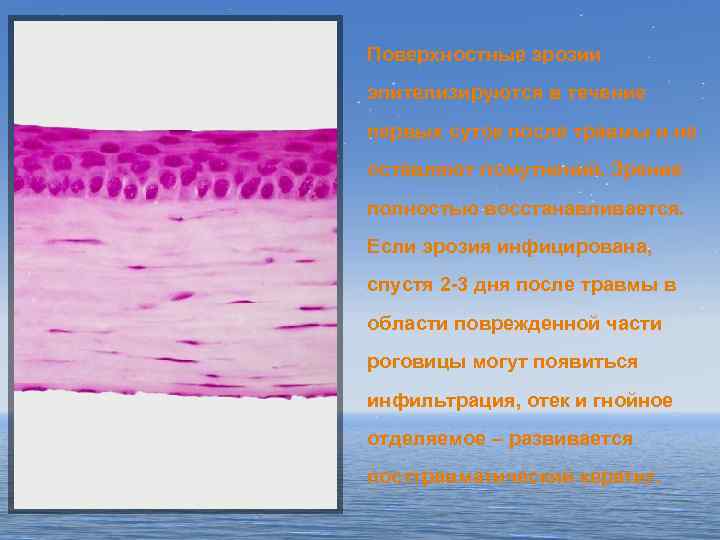

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ Это повреждение эпителия роговицы. Эрозия роговицы клинически проявляется в виде сильных локальных болей, светобоязни, слезотечения, блефароспазма и снижения остроты зрения. При осмотре поврежденной роговицы, в области эрозии, наблюдаются некоторая матовость, шероховатость, отсутствие зеркальности и сферичности.

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ Это повреждение эпителия роговицы. Эрозия роговицы клинически проявляется в виде сильных локальных болей, светобоязни, слезотечения, блефароспазма и снижения остроты зрения. При осмотре поврежденной роговицы, в области эрозии, наблюдаются некоторая матовость, шероховатость, отсутствие зеркальности и сферичности.

Поверхностные эрозии эпителизируются в течение первых суток после травмы и не оставляют помутнений. Зрение полностью восстанавливается. Если эрозия инфицирована, спустя 2 -3 дня после травмы в области поврежденной части роговицы могут появиться инфильтрация, отек и гнойное отделяемое – развивается посттравматический кератит.

Поверхностные эрозии эпителизируются в течение первых суток после травмы и не оставляют помутнений. Зрение полностью восстанавливается. Если эрозия инфицирована, спустя 2 -3 дня после травмы в области поврежденной части роговицы могут появиться инфильтрация, отек и гнойное отделяемое – развивается посттравматический кератит.

Лечение эрозии роговицы 1. Осмотр глаза проводят после поверхностной анестезии –р-ром 2% новокаина; 2. Закапывают 20% р-р сульфацила натрия 3. За веки – 1% левомицетиновая глазная мазь; 4. Для иммобилизации век на глаз накладывают легкую повязку; В дальнейшем: ь Продолжать закапывать дезинфицирующие капли, глазной солкосерил гель 4 -6 раз в день. ь Контрольный осмотр врача через 2 -3 дня.

Лечение эрозии роговицы 1. Осмотр глаза проводят после поверхностной анестезии –р-ром 2% новокаина; 2. Закапывают 20% р-р сульфацила натрия 3. За веки – 1% левомицетиновая глазная мазь; 4. Для иммобилизации век на глаз накладывают легкую повязку; В дальнейшем: ь Продолжать закапывать дезинфицирующие капли, глазной солкосерил гель 4 -6 раз в день. ь Контрольный осмотр врача через 2 -3 дня.

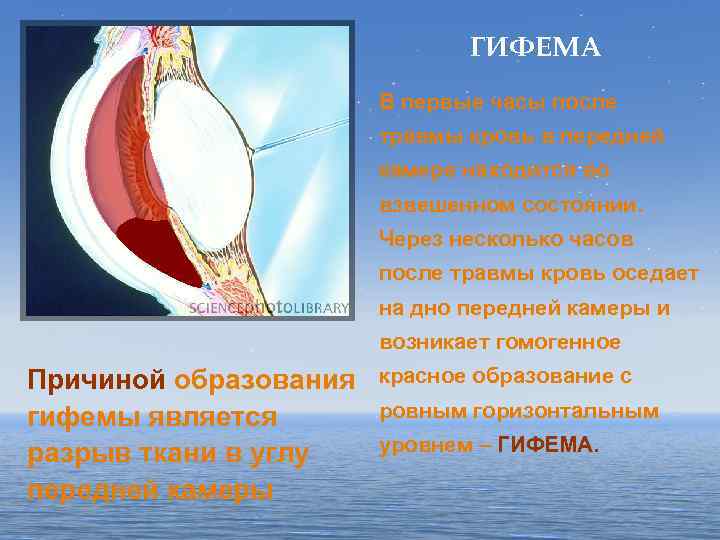

ГИФЕМА В первые часы после травмы кровь в передней камере находится во взвешенном состоянии. Через несколько часов после травмы кровь оседает на дно передней камеры и возникает гомогенное Причиной образования гифемы является разрыв ткани в углу передней камеры красное образование с ровным горизонтальным уровнем – ГИФЕМА.

ГИФЕМА В первые часы после травмы кровь в передней камере находится во взвешенном состоянии. Через несколько часов после травмы кровь оседает на дно передней камеры и возникает гомогенное Причиной образования гифемы является разрыв ткани в углу передней камеры красное образование с ровным горизонтальным уровнем – ГИФЕМА.

При диффузном размещении крови в передней камере и в тех случаях, когда уровень гифемы закрывает область зрачка, острота зрения резко снижается. Гифема высотой 2 -3 мм исчезает в течение первых 2 -3 дней после травмы. Особенность гифемы у детей – быстрое рассасывание Лечение: 1. Холод на 2 часа, бинокулярная повязка 2. Викасол в/м 3. Дицинон вм и с/к, далее 4. 5. Щадящий физический режим; При повышении внутриглазного давления – 0, 5% Повышение В/Г давления!!!

При диффузном размещении крови в передней камере и в тех случаях, когда уровень гифемы закрывает область зрачка, острота зрения резко снижается. Гифема высотой 2 -3 мм исчезает в течение первых 2 -3 дней после травмы. Особенность гифемы у детей – быстрое рассасывание Лечение: 1. Холод на 2 часа, бинокулярная повязка 2. Викасол в/м 3. Дицинон вм и с/к, далее 4. 5. Щадящий физический режим; При повышении внутриглазного давления – 0, 5% Повышение В/Г давления!!!

ГЕМОФТАЛЬМ Это кровоизлияние в стекловидное тело. § Возникает при разрывах в области ресничного тела и хориоидеи. § При офтальмоскопии за хрусталиком видно гомогенное бурое диффузное или ограниченное подвижное образование. У детей под влиянием энергичного лечения подвергается частичному, а иногда и полному обратному развитию. Остаточный гемофтальм организуется и вследствие рубцовых и пролиферативных изменений может привести к отслойке сетчатки и даже атрофии глазного яблока

ГЕМОФТАЛЬМ Это кровоизлияние в стекловидное тело. § Возникает при разрывах в области ресничного тела и хориоидеи. § При офтальмоскопии за хрусталиком видно гомогенное бурое диффузное или ограниченное подвижное образование. У детей под влиянием энергичного лечения подвергается частичному, а иногда и полному обратному развитию. Остаточный гемофтальм организуется и вследствие рубцовых и пролиферативных изменений может привести к отслойке сетчатки и даже атрофии глазного яблока

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОФТАЛЬМА • Постельный режим, холод на область глаза на 2 -3 часа; • В остром периоде для предупреждения возможных новых кровоизлияний местно применяют инстилляции 3% р-ра Ca. Cl 2, 2% р-ра глюкозы с аскорбиновой кислотой и рибофлавином 3 -4 раза в день; • Общее лечение в этот период - рутин (0, 02 г), викасол (0, 015 г), аскорбиновая кислота по 0, 2 г внутрь 3 раза в день; • Спустя 1 -2 дня после возникновения гемофтальма местно назначают средства обладающие рассасывающим действием: капли 3% р-р калия йодида, 0, 1% р-р лидазы;

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОФТАЛЬМА • Постельный режим, холод на область глаза на 2 -3 часа; • В остром периоде для предупреждения возможных новых кровоизлияний местно применяют инстилляции 3% р-ра Ca. Cl 2, 2% р-ра глюкозы с аскорбиновой кислотой и рибофлавином 3 -4 раза в день; • Общее лечение в этот период - рутин (0, 02 г), викасол (0, 015 г), аскорбиновая кислота по 0, 2 г внутрь 3 раза в день; • Спустя 1 -2 дня после возникновения гемофтальма местно назначают средства обладающие рассасывающим действием: капли 3% р-р калия йодида, 0, 1% р-р лидазы;

Для замедления образования соединительной ткани в стекловидном теле показаны кортикостероиды в инстилляциях под конъюнктиву (0, 1% дексаметазона, 0, 3% р-р преднизолона); Проводят электрофорез лидазы (ежедневно по 15 мин, 15 -20 процедур) с последующим применением ультразвука. Вводят кислород под конъюнктиву каждые 2 -3 дня по 0, 5 см 3, 2 -3% р-р Na. Cl по 0, 2 -0, 5 мл; При неэффективности консервативной терапии в течение первых 7 -10 дней, следует удалить кровь по методу Неддена или путем витрэктомии с последующим введением изотонического раствора Na. Cl, гиалуронидазы, гиалона.

Для замедления образования соединительной ткани в стекловидном теле показаны кортикостероиды в инстилляциях под конъюнктиву (0, 1% дексаметазона, 0, 3% р-р преднизолона); Проводят электрофорез лидазы (ежедневно по 15 мин, 15 -20 процедур) с последующим применением ультразвука. Вводят кислород под конъюнктиву каждые 2 -3 дня по 0, 5 см 3, 2 -3% р-р Na. Cl по 0, 2 -0, 5 мл; При неэффективности консервативной терапии в течение первых 7 -10 дней, следует удалить кровь по методу Неддена или путем витрэктомии с последующим введением изотонического раствора Na. Cl, гиалуронидазы, гиалона.

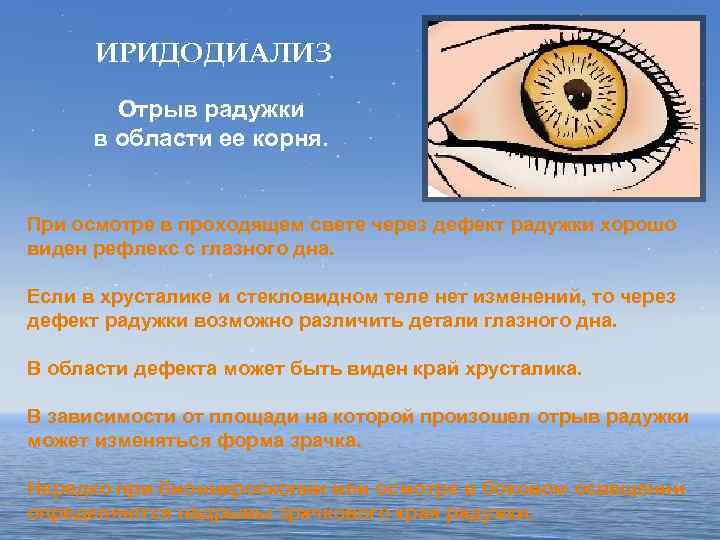

ИРИДОДИАЛИЗ Отрыв радужки в области ее корня. При осмотре в проходящем свете через дефект радужки хорошо виден рефлекс с глазного дна. Если в хрусталике и стекловидном теле нет изменений, то через дефект радужки возможно различить детали глазного дна. В области дефекта может быть виден край хрусталика. В зависимости от площади на которой произошел отрыв радужки может изменяться форма зрачка. Нередко при биомикроскопии или осмотре в боковом освещении определяются надрывы зрачкового края радужки.

ИРИДОДИАЛИЗ Отрыв радужки в области ее корня. При осмотре в проходящем свете через дефект радужки хорошо виден рефлекс с глазного дна. Если в хрусталике и стекловидном теле нет изменений, то через дефект радужки возможно различить детали глазного дна. В области дефекта может быть виден край хрусталика. В зависимости от площади на которой произошел отрыв радужки может изменяться форма зрачка. Нередко при биомикроскопии или осмотре в боковом освещении определяются надрывы зрачкового края радужки.

ЛЕЧЕНИЕ ИРИДОДИАЛИЗА Лечение иридодиализа и разрывов зрачкового края радужки только хирургическое. Накладывают швы на дефекты радужки вскрывая или не вскрывая глазное яблоко.

ЛЕЧЕНИЕ ИРИДОДИАЛИЗА Лечение иридодиализа и разрывов зрачкового края радужки только хирургическое. Накладывают швы на дефекты радужки вскрывая или не вскрывая глазное яблоко.

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ КАТАРАКТА • Нарушения прозрачности хрусталика встречается в 20% случаев тупых травм и контузий глаза. • Появляются они спустя несколько дней после травмы, а иногда и после клинического выздоровления.

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ КАТАРАКТА • Нарушения прозрачности хрусталика встречается в 20% случаев тупых травм и контузий глаза. • Появляются они спустя несколько дней после травмы, а иногда и после клинического выздоровления.

Нередко при биомикроскопии выявляют разрывы передней капсулы хрусталика. В этом случае вещество хрусталика выбухает в переднюю камеру. Наименее серьезным вариантом повреждения хрусталика является его контузия. Соответственно зрачковому краю радужки на передней капсуле хрусталика откладываются глыбки пигмента в виде кольца – кольцо Фоссиуса. У больных дошкольного возраста помутнения имеют локальный стационарный характер У больных более старшего возраста наблюдается прогрессирование помутнений хрусталика до диффузного полиморфного.

Нередко при биомикроскопии выявляют разрывы передней капсулы хрусталика. В этом случае вещество хрусталика выбухает в переднюю камеру. Наименее серьезным вариантом повреждения хрусталика является его контузия. Соответственно зрачковому краю радужки на передней капсуле хрусталика откладываются глыбки пигмента в виде кольца – кольцо Фоссиуса. У больных дошкольного возраста помутнения имеют локальный стационарный характер У больных более старшего возраста наблюдается прогрессирование помутнений хрусталика до диффузного полиморфного.

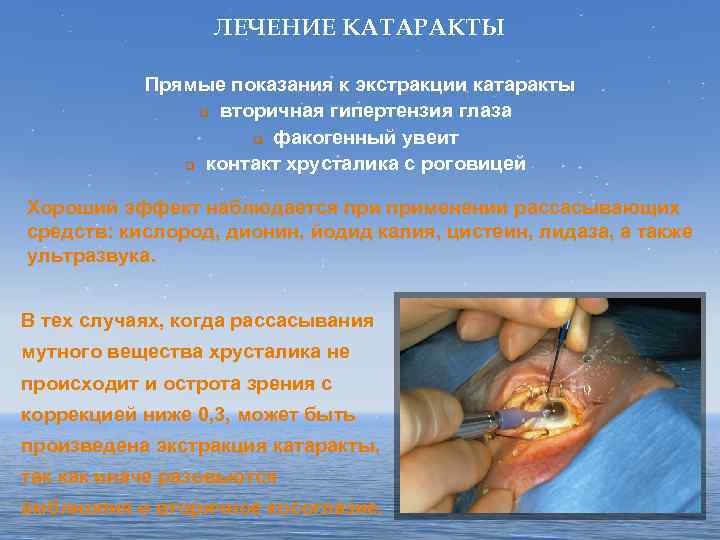

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ Прямые показания к экстракции катаракты q вторичная гипертензия глаза q факогенный увеит q контакт хрусталика с роговицей Хороший эффект наблюдается применении рассасывающих средств: кислород, дионин, йодид калия, цистеин, лидаза, а также ультразвука. В тех случаях, когда рассасывания мутного вещества хрусталика не происходит и острота зрения с коррекцией ниже 0, 3, может быть произведена экстракция катаракты, так как иначе разовьются амблиопия и вторичное косоглазие.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ Прямые показания к экстракции катаракты q вторичная гипертензия глаза q факогенный увеит q контакт хрусталика с роговицей Хороший эффект наблюдается применении рассасывающих средств: кислород, дионин, йодид калия, цистеин, лидаза, а также ультразвука. В тех случаях, когда рассасывания мутного вещества хрусталика не происходит и острота зрения с коррекцией ниже 0, 3, может быть произведена экстракция катаракты, так как иначе разовьются амблиопия и вторичное косоглазие.

ПОДВЫВИХ ХРУСТАЛИКА Может быть выявлен по следующим признакам: углубление и неравномерность передней камеры, выраженный иридодонез, выявляемый в проходящем свете и при биомикроскопии края хрусталика, изменение клинической рефракции, ослабление аккомодации, снижение остроты зрения, одиночное двоение, повышение офтальмотонуса У детей встречается в 3 раза реже чем у взрослых. Это обусловлено тем, что у детей волокна ресничного пояска более эластичны и не разрываются, как у взрослых.

ПОДВЫВИХ ХРУСТАЛИКА Может быть выявлен по следующим признакам: углубление и неравномерность передней камеры, выраженный иридодонез, выявляемый в проходящем свете и при биомикроскопии края хрусталика, изменение клинической рефракции, ослабление аккомодации, снижение остроты зрения, одиночное двоение, повышение офтальмотонуса У детей встречается в 3 раза реже чем у взрослых. Это обусловлено тем, что у детей волокна ресничного пояска более эластичны и не разрываются, как у взрослых.

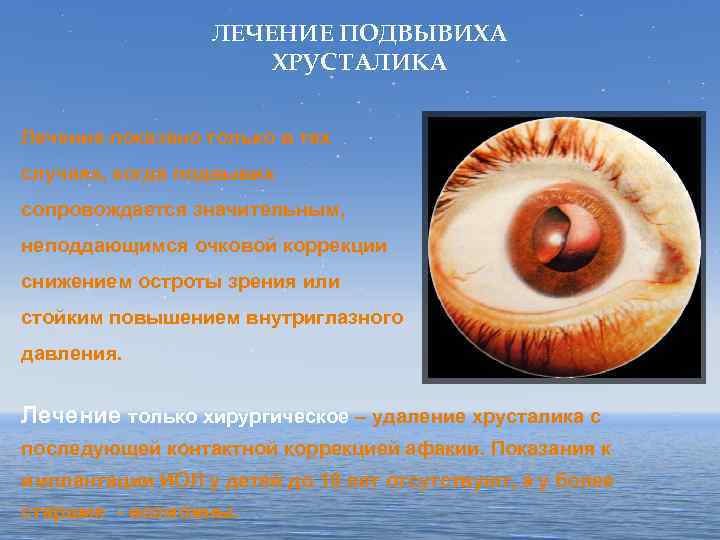

ЛЕЧЕНИЕ ПОДВЫВИХА ХРУСТАЛИКА Лечение показано только в тех случаях, когда подвывих сопровождается значительным, неподдающимся очковой коррекции снижением остроты зрения или стойким повышением внутриглазного давления. Лечение только хирургическое – удаление хрусталика с последующей контактной коррекцией афакии. Показания к имплантации ИОЛ у детей до 10 лет отсутствуют, а у более старших - возможны.

ЛЕЧЕНИЕ ПОДВЫВИХА ХРУСТАЛИКА Лечение показано только в тех случаях, когда подвывих сопровождается значительным, неподдающимся очковой коррекции снижением остроты зрения или стойким повышением внутриглазного давления. Лечение только хирургическое – удаление хрусталика с последующей контактной коррекцией афакии. Показания к имплантации ИОЛ у детей до 10 лет отсутствуют, а у более старших - возможны.

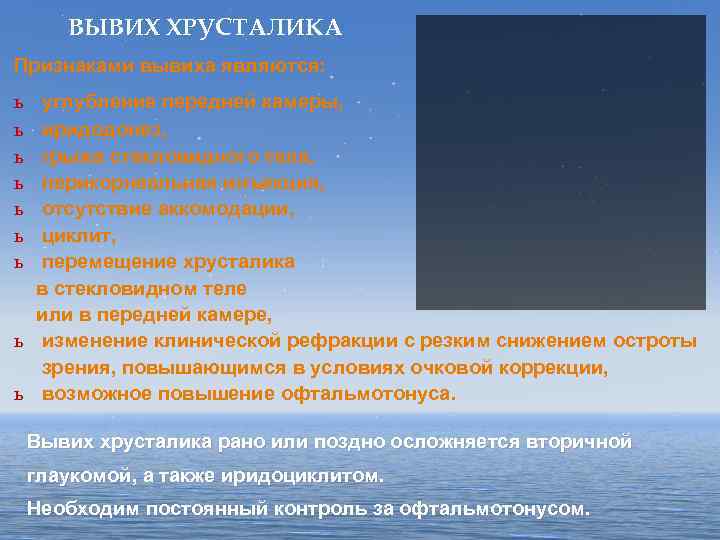

ВЫВИХ ХРУСТАЛИКА Признаками вывиха являются: ь ь ь ь углубление передней камеры, иридодонез, грыжа стекловидного тела, перикорнеальная инъекция, отсутствие аккомодации, циклит, перемещение хрусталика в стекловидном теле или в передней камере, ь изменение клинической рефракции с резким снижением остроты зрения, повышающимся в условиях очковой коррекции, ь возможное повышение офтальмотонуса. Вывих хрусталика рано или поздно осложняется вторичной глаукомой, а также иридоциклитом. Необходим постоянный контроль за офтальмотонусом.

ВЫВИХ ХРУСТАЛИКА Признаками вывиха являются: ь ь ь ь углубление передней камеры, иридодонез, грыжа стекловидного тела, перикорнеальная инъекция, отсутствие аккомодации, циклит, перемещение хрусталика в стекловидном теле или в передней камере, ь изменение клинической рефракции с резким снижением остроты зрения, повышающимся в условиях очковой коррекции, ь возможное повышение офтальмотонуса. Вывих хрусталика рано или поздно осложняется вторичной глаукомой, а также иридоциклитом. Необходим постоянный контроль за офтальмотонусом.

ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХА ХРУСТАЛИКА Заключается в безотлагательном его удалении, если он находится в передней камере, а иначе могут развиться осложнения, которые приведут к потере зрения. Удаление хрусталика показано также при наличии вторичной гипертензии, факотопическом циклите и его помутнении, влияющем на зрение. Как правило, производят интракапсулярное удаление хрусталика, и в последующем (через 3 -6 мес. ) осуществляют контактную коррекцию афакии.

ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХА ХРУСТАЛИКА Заключается в безотлагательном его удалении, если он находится в передней камере, а иначе могут развиться осложнения, которые приведут к потере зрения. Удаление хрусталика показано также при наличии вторичной гипертензии, факотопическом циклите и его помутнении, влияющем на зрение. Как правило, производят интракапсулярное удаление хрусталика, и в последующем (через 3 -6 мес. ) осуществляют контактную коррекцию афакии.

РАЗРЫВ СКЛЕРЫ Разрыв склеры может быть субконъюнктивальный или открытый. Открытый разрыв проявляется наличием раны и предлежанием к ней или выпячиванием темной либо светлой ткани, а также гипотензией глаза. Вследствие эластичности и растяжимости склеры у детей дошкольного возраста ее повреждения при тупых травмах возникают очень редко. Лечение разрывов склеры состоит в срочном наложении швов на рану и диатермокоагуляции этой зоны для профилактики отслойки сетчатки. В дальнейшем проводится противовоспалительное лечение (антибиотики, сульфаниламидные препараты в сочетании с анестетиками и димексидом).

РАЗРЫВ СКЛЕРЫ Разрыв склеры может быть субконъюнктивальный или открытый. Открытый разрыв проявляется наличием раны и предлежанием к ней или выпячиванием темной либо светлой ткани, а также гипотензией глаза. Вследствие эластичности и растяжимости склеры у детей дошкольного возраста ее повреждения при тупых травмах возникают очень редко. Лечение разрывов склеры состоит в срочном наложении швов на рану и диатермокоагуляции этой зоны для профилактики отслойки сетчатки. В дальнейшем проводится противовоспалительное лечение (антибиотики, сульфаниламидные препараты в сочетании с анестетиками и димексидом).

РАЗРЫВЫ ХОРИОИДЕИ В течение первой недели формы, величины и после травмы могут быть не локализации. видны, так как они почти В зависимости от этого всегда сопровождаются обширными, может в большей или субретинальными меньшей степени кровоизлияниями, которые снижаться острота зрения. закрывают место разрыва. Бывают различной У детей при офтальмоскопии лентовидные, дугообразные Сетчатка в области разрыва хориоидеи отечна и слегка проминирует. полосы белого цвета с Отчетливо видны сосуды отчетливыми неровными сетчатки, пересекающие выявляют щелеподобные, краями. область разрыва в хориоидее.

РАЗРЫВЫ ХОРИОИДЕИ В течение первой недели формы, величины и после травмы могут быть не локализации. видны, так как они почти В зависимости от этого всегда сопровождаются обширными, может в большей или субретинальными меньшей степени кровоизлияниями, которые снижаться острота зрения. закрывают место разрыва. Бывают различной У детей при офтальмоскопии лентовидные, дугообразные Сетчатка в области разрыва хориоидеи отечна и слегка проминирует. полосы белого цвета с Отчетливо видны сосуды отчетливыми неровными сетчатки, пересекающие выявляют щелеподобные, краями. область разрыва в хориоидее.

РАЗРЫВЫ ХОРИОИДЕИ Посттравматические изменения глазного дна. В макулярной области патологические световые рефлексы - серповидный, (концентрический диску) дефект сосудистой оболочки, над которым, не прерываясь, проходят мелкие сосуды. Тут же кровоизлияние под сетчатку. Книзу от макулы сетчатка мутная.

РАЗРЫВЫ ХОРИОИДЕИ Посттравматические изменения глазного дна. В макулярной области патологические световые рефлексы - серповидный, (концентрический диску) дефект сосудистой оболочки, над которым, не прерываясь, проходят мелкие сосуды. Тут же кровоизлияние под сетчатку. Книзу от макулы сетчатка мутная.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВОВ ХОРИОИДЕИ Лечение основано на назначении средств способствующих рассасыванию кровоизлияний и отека окружающих тканей. Средства обладающие рассасывающим действием: Ш капли 3% р-р калия йодида, Ш 0, 1% р-р лидазы, . Кортикостероиды: 1. инстилляции под конъюнктиву 0, 1% р-р дексаметазона, 2. 2. пара- или ретробульбарные инъекции, либо в ирригационную систему : 0, 4% р-ра дексаметазона, дицинона, гистахрома. (снимают отек и замедляют образование соединительной ткани)

ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВОВ ХОРИОИДЕИ Лечение основано на назначении средств способствующих рассасыванию кровоизлияний и отека окружающих тканей. Средства обладающие рассасывающим действием: Ш капли 3% р-р калия йодида, Ш 0, 1% р-р лидазы, . Кортикостероиды: 1. инстилляции под конъюнктиву 0, 1% р-р дексаметазона, 2. 2. пара- или ретробульбарные инъекции, либо в ирригационную систему : 0, 4% р-ра дексаметазона, дицинона, гистахрома. (снимают отек и замедляют образование соединительной ткани)

КОНТУЗИИ СЕТЧАТКИ Встречаются почти во всех случаях тупых травм глаза, а также проникающих ранений. При офтальмоскопии можно обнаружить помутнение, отек, появление серовато- и молочно-белых участков. Сосуды сетчатки в этих местах приобретают неотчетливые контуры и как бы теряются в измененной ткани. Помутнения часто расположены в макулярной области. Они имеют вид сероватой радиарной исчерченности, обычно при этом не определяются макулярный и фовеолярный рефлексы. Контузии сетчатки приводят к: 1. возникновению центральных или парацентральных, относительных или абсолютных скотом, 2. сужению границ поля зрения на белый и другие цвета, 3. снижению адаптации и в некоторых случаях к резкому снижению остроты зрения.

КОНТУЗИИ СЕТЧАТКИ Встречаются почти во всех случаях тупых травм глаза, а также проникающих ранений. При офтальмоскопии можно обнаружить помутнение, отек, появление серовато- и молочно-белых участков. Сосуды сетчатки в этих местах приобретают неотчетливые контуры и как бы теряются в измененной ткани. Помутнения часто расположены в макулярной области. Они имеют вид сероватой радиарной исчерченности, обычно при этом не определяются макулярный и фовеолярный рефлексы. Контузии сетчатки приводят к: 1. возникновению центральных или парацентральных, относительных или абсолютных скотом, 2. сужению границ поля зрения на белый и другие цвета, 3. снижению адаптации и в некоторых случаях к резкому снижению остроты зрения.

КОНТУЗИИ СЕТЧАТКИ Помутнение ткани сетчатки возникающие непосредственно после травмы и в ближайшие дни после нее – так называемое берлиновское помутнение. Оно чаще всего исчезает в течение первой недели после травмы, но после него остается нежное разрежение пигмента. Пурчеровские помутнения (ангиопатия сетчатки) возникают в более поздние сроки после тяжелых компрессионных травм головы и грудной клетки. Эти помутнения занимают обширные площади и, как правило, после них остаются грубые изменения на глазном дне.

КОНТУЗИИ СЕТЧАТКИ Помутнение ткани сетчатки возникающие непосредственно после травмы и в ближайшие дни после нее – так называемое берлиновское помутнение. Оно чаще всего исчезает в течение первой недели после травмы, но после него остается нежное разрежение пигмента. Пурчеровские помутнения (ангиопатия сетчатки) возникают в более поздние сроки после тяжелых компрессионных травм головы и грудной клетки. Эти помутнения занимают обширные площади и, как правило, после них остаются грубые изменения на глазном дне.

Одним из наиболее тяжелых видов коммоции сетчатки является поражение макулярной зоны. При офтальмоскопии в ранние сроки после травмы желтое пятно кажется на фоне окружающего отека более красным, чем в здоровом глазу, исчезает обычный четкий локальный рефлекс. Через некоторое время формируются точечные очаги белесожелтого цвета, а также образуются темные глыбки пигмента. Очаги постепенно увеличиваются, что сопровождается резким снижением остроты зрения. ЛЕЧЕНИЕ КОНТУЗИЙ СЕТЧАТКИ Лечение состоит в основном в проведении дегидратационной терапии, применении нейротрофических средств, таких как витамин А, группы В, Е, С, а также цистеина, дибазола, АТФ, микродоз дексазона, гистахрома, папаина (лекозим).

Одним из наиболее тяжелых видов коммоции сетчатки является поражение макулярной зоны. При офтальмоскопии в ранние сроки после травмы желтое пятно кажется на фоне окружающего отека более красным, чем в здоровом глазу, исчезает обычный четкий локальный рефлекс. Через некоторое время формируются точечные очаги белесожелтого цвета, а также образуются темные глыбки пигмента. Очаги постепенно увеличиваются, что сопровождается резким снижением остроты зрения. ЛЕЧЕНИЕ КОНТУЗИЙ СЕТЧАТКИ Лечение состоит в основном в проведении дегидратационной терапии, применении нейротрофических средств, таких как витамин А, группы В, Е, С, а также цистеина, дибазола, АТФ, микродоз дексазона, гистахрома, папаина (лекозим).

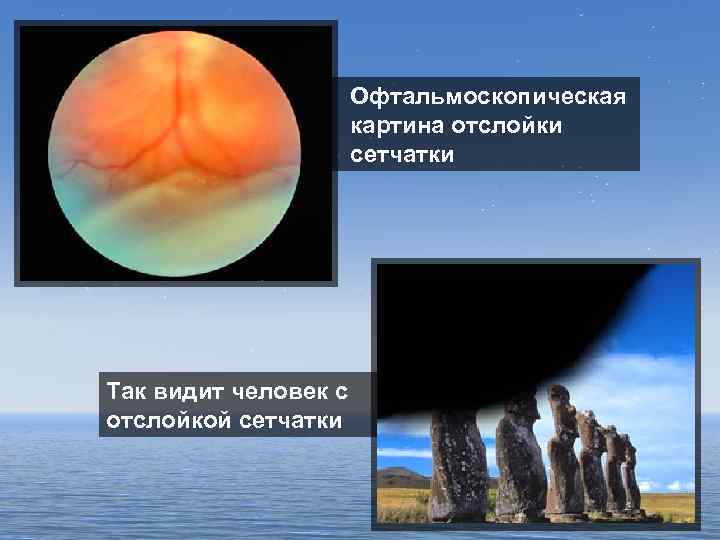

РАЗРЫВ И ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ Встречается в среднем у 2% детей и 10% взрослых с тупыми травмами органа зрения. Разрывы сетчатки сопровождают разрывы склеры и сильные контузионные травмы. Отслойка сетчатки возникает как следствие пролиферирующего ретинита, в основном изза кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело, а также в местах рубцевания склеры. Субъективные признаки отслойки сетчатки: • Снижение остроты зрения (поле зрения сужено или в нем отмечаются выпадения); • Жалобы на «колышущуюся вуаль» перед глазом, • Искривление очертаний предметов. При офтальмоскопии разрыв сетчатки определяется без затруднений и окрашен, по сравнению с окружающей сетчаткой, в более яркий красный цвет.

РАЗРЫВ И ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ Встречается в среднем у 2% детей и 10% взрослых с тупыми травмами органа зрения. Разрывы сетчатки сопровождают разрывы склеры и сильные контузионные травмы. Отслойка сетчатки возникает как следствие пролиферирующего ретинита, в основном изза кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело, а также в местах рубцевания склеры. Субъективные признаки отслойки сетчатки: • Снижение остроты зрения (поле зрения сужено или в нем отмечаются выпадения); • Жалобы на «колышущуюся вуаль» перед глазом, • Искривление очертаний предметов. При офтальмоскопии разрыв сетчатки определяется без затруднений и окрашен, по сравнению с окружающей сетчаткой, в более яркий красный цвет.

Подковообразный разрыв сетчатки. В центре - лоскут сетчатки. На периферии вокруг разрыва - область где произведена лазер-коагуляция.

Подковообразный разрыв сетчатки. В центре - лоскут сетчатки. На периферии вокруг разрыва - область где произведена лазер-коагуляция.

Офтальмоскопическая картина отслойки сетчатки Так видит человек с отслойкой сетчатки

Офтальмоскопическая картина отслойки сетчатки Так видит человек с отслойкой сетчатки

РАЗРЫВ И ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ При плоской отслойке, сетчатка мутноватая, отечная, сосуды проминируют вместе с поврежденной сетчаткой. В случае более выраженной отслойки сетчатки определяются ее вздутия – пузыри различной величины. ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ Наиболее опасны разрывы в области желтого пятна и центральной ямки. В этом случае нормальная острота зрения почти никогда не восстанавливается.

РАЗРЫВ И ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ При плоской отслойке, сетчатка мутноватая, отечная, сосуды проминируют вместе с поврежденной сетчаткой. В случае более выраженной отслойки сетчатки определяются ее вздутия – пузыри различной величины. ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ Наиболее опасны разрывы в области желтого пятна и центральной ямки. В этом случае нормальная острота зрения почти никогда не восстанавливается.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВОВ И ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ ТОЛЬКО ХИРУРГИЧЕСКОЕ Производят различные операции в зависимости от вида, размеров и локализации дефекта сетчатки. В основном проводится «пломбирование» склеры - тонкая синтетическая лента подшивается к склере (снаружи глазного яблока) для того, чтобы стенка глаза прогнулась навстречу отслоенной сетчатке. Эта операция проводится под наркозом, в условиях стационара.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВОВ И ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ ТОЛЬКО ХИРУРГИЧЕСКОЕ Производят различные операции в зависимости от вида, размеров и локализации дефекта сетчатки. В основном проводится «пломбирование» склеры - тонкая синтетическая лента подшивается к склере (снаружи глазного яблока) для того, чтобы стенка глаза прогнулась навстречу отслоенной сетчатке. Эта операция проводится под наркозом, в условиях стационара.

РАЗРЫВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА Если зрительный нерв разрывается до места вхождения в него центральной артерии и выхода центральной вены сетчатки, то на глазном дне вначале нет выраженных изменений В последующем возникает атрофия диска зрительного нерва В том случае когда отрыв происходит в области решетчатой пластинки или в пределах 1, 2 см кзади от нее по зрительному нерву, то на глазном дне появляются массивные кровоизлияния, особенно в области диска зрительного нерва. В последующем область диска замещается соединительной тканью, которая выглядит как серо-белая пленка.

РАЗРЫВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА Если зрительный нерв разрывается до места вхождения в него центральной артерии и выхода центральной вены сетчатки, то на глазном дне вначале нет выраженных изменений В последующем возникает атрофия диска зрительного нерва В том случае когда отрыв происходит в области решетчатой пластинки или в пределах 1, 2 см кзади от нее по зрительному нерву, то на глазном дне появляются массивные кровоизлияния, особенно в области диска зрительного нерва. В последующем область диска замещается соединительной тканью, которая выглядит как серо-белая пленка.

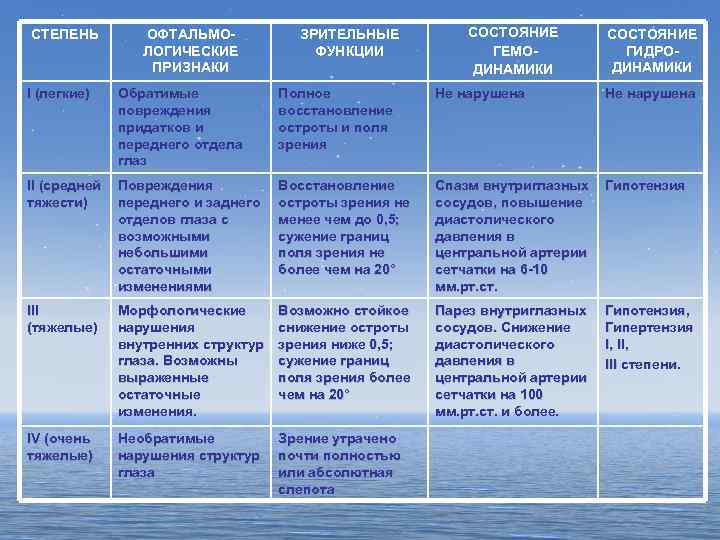

СТЕПЕНЬ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ СОСТОЯНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ I (легкие) Обратимые повреждения придатков и переднего отдела глаз Полное восстановление остроты и поля зрения Не нарушена II (средней тяжести) Повреждения переднего и заднего отделов глаза с возможными небольшими остаточными изменениями Восстановление остроты зрения не менее чем до 0, 5; сужение границ поля зрения не более чем на 20° Спазм внутриглазных сосудов, повышение диастолического давления в центральной артерии сетчатки на 6 -10 мм. рт. ст. Гипотензия III (тяжелые) Морфологические нарушения внутренних структур глаза. Возможны выраженные остаточные изменения. Возможно стойкое снижение остроты зрения ниже 0, 5; сужение границ поля зрения более чем на 20° Парез внутриглазных сосудов. Снижение диастолического давления в центральной артерии сетчатки на 100 мм. рт. ст. и более. Гипотензия, Гипертензия I, III степени. IV (очень тяжелые) Необратимые нарушения структур глаза Зрение утрачено почти полностью или абсолютная слепота

СТЕПЕНЬ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ СОСТОЯНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ I (легкие) Обратимые повреждения придатков и переднего отдела глаз Полное восстановление остроты и поля зрения Не нарушена II (средней тяжести) Повреждения переднего и заднего отделов глаза с возможными небольшими остаточными изменениями Восстановление остроты зрения не менее чем до 0, 5; сужение границ поля зрения не более чем на 20° Спазм внутриглазных сосудов, повышение диастолического давления в центральной артерии сетчатки на 6 -10 мм. рт. ст. Гипотензия III (тяжелые) Морфологические нарушения внутренних структур глаза. Возможны выраженные остаточные изменения. Возможно стойкое снижение остроты зрения ниже 0, 5; сужение границ поля зрения более чем на 20° Парез внутриглазных сосудов. Снижение диастолического давления в центральной артерии сетчатки на 100 мм. рт. ст. и более. Гипотензия, Гипертензия I, III степени. IV (очень тяжелые) Необратимые нарушения структур глаза Зрение утрачено почти полностью или абсолютная слепота

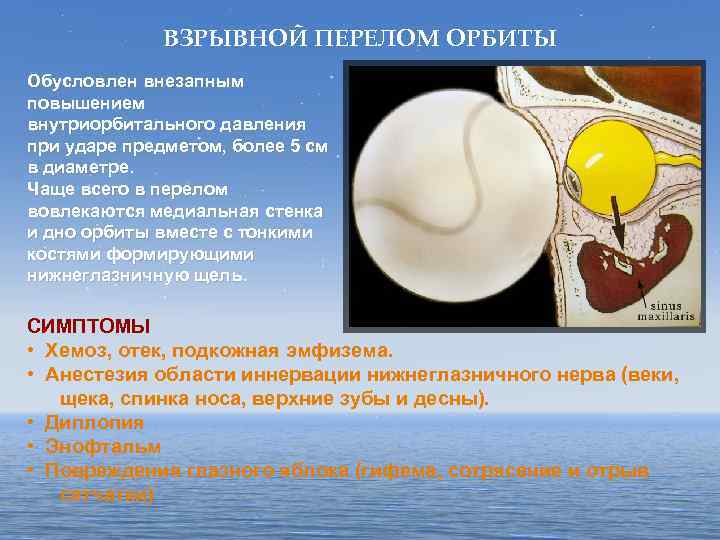

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ОРБИТЫ Обусловлен внезапным повышением внутриорбитального давления при ударе предметом, более 5 см в диаметре. Чаще всего в перелом вовлекаются медиальная стенка и дно орбиты вместе с тонкими костями формирующими нижнеглазничную щель. СИМПТОМЫ • Хемоз, отек, подкожная эмфизема. • Анестезия области иннервации нижнеглазничного нерва (веки, щека, спинка носа, верхние зубы и десны). • Диплопия • Энофтальм • Повреждения глазного яблока (гифема, сотрясение и отрыв сетчатки)

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ОРБИТЫ Обусловлен внезапным повышением внутриорбитального давления при ударе предметом, более 5 см в диаметре. Чаще всего в перелом вовлекаются медиальная стенка и дно орбиты вместе с тонкими костями формирующими нижнеглазничную щель. СИМПТОМЫ • Хемоз, отек, подкожная эмфизема. • Анестезия области иннервации нижнеглазничного нерва (веки, щека, спинка носа, верхние зубы и десны). • Диплопия • Энофтальм • Повреждения глазного яблока (гифема, сотрясение и отрыв сетчатки)

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ОРБИТЫ Исследования: • КТ во фронтальной проекции для оценки протяженности перелома; • Бинокулярная периметрия; КТ во фронтальной проекции: взрывной перелом Дна глазницы с демонстрацией признака «капля слезы»

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ОРБИТЫ Исследования: • КТ во фронтальной проекции для оценки протяженности перелома; • Бинокулярная периметрия; КТ во фронтальной проекции: взрывной перелом Дна глазницы с демонстрацией признака «капля слезы»

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ОРБИТЫ Лечение: В начале консервативное и включает антибиотики, если перелом затрагивает верхнечелюстную пазуху. В последующем осуществляется хирургическое лечение, кроме случаев когда существуют небольшие трещины без образования грыж, а также при наличии незначительных грыжевых выпячиваний, но при этом, с положительной динамикой диплопии.

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ОРБИТЫ Лечение: В начале консервативное и включает антибиотики, если перелом затрагивает верхнечелюстную пазуху. В последующем осуществляется хирургическое лечение, кроме случаев когда существуют небольшие трещины без образования грыж, а также при наличии незначительных грыжевых выпячиваний, но при этом, с положительной динамикой диплопии.

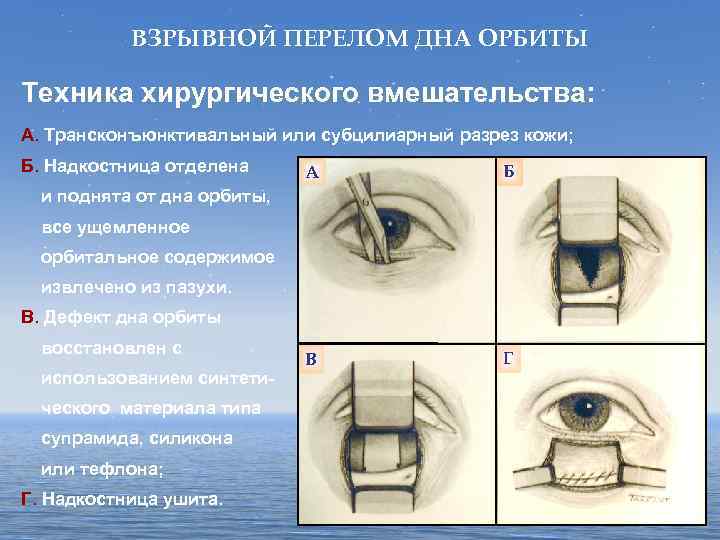

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ДНА ОРБИТЫ Техника хирургического вмешательства: А. Трансконъюнктивальный или субцилиарный разрез кожи; Б. Надкостница отделена А Б В Г и поднята от дна орбиты, все ущемленное орбитальное содержимое извлечено из пазухи. В. Дефект дна орбиты восстановлен с использованием синтетического материала типа супрамида, силикона или тефлона; Г. Надкостница ушита.

ВЗРЫВНОЙ ПЕРЕЛОМ ДНА ОРБИТЫ Техника хирургического вмешательства: А. Трансконъюнктивальный или субцилиарный разрез кожи; Б. Надкостница отделена А Б В Г и поднята от дна орбиты, все ущемленное орбитальное содержимое извлечено из пазухи. В. Дефект дна орбиты восстановлен с использованием синтетического материала типа супрамида, силикона или тефлона; Г. Надкостница ушита.