Осенне-зимние обряды 7б.ppt

- Количество слайдов: 10

ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ОБРЯДЫ

Сурхури – старинный чувашский праздник. Он отмечался в период зимнего солнцестояния, когда день начинал прибывать. Сурхури обычно праздновался целую неделю. Позднее этот национальный праздник нового года совпал с христианским рождеством (раштав) и продолжался до крещения (кăшарни). Во время празднования сурхури проводились обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи и личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году. В первый день сурхури детвора собиралась группами и обходила деревню подворно. При этом дети распевали песни о наступлении нового года, поздравляли односельчан с праздником, приглашали других детей присоединится к их компании. На другой день подворный обход деревни совершали парни постарше. Они собирали для обрядового девичьего пира муку, масло, крупу, солод и хмель. В каждом доме молодежь одаривали кто чем мог. Молодицы, вышедшие замуж в прошедшем году, дарили вышитые полотенца, тканые узорные пояса. Если девушке очень хотелось увидеть, кто же ее суженый, то она брала с собой свечу, зеркальце, покрывало и ночью шла в баню. Там она зажигала свечку и, поставивив ее перед зеркалом, накрывалась покрывалом. Считалось, что ровно в полночь в зеркале должен появиться ее будущий муж. Иногда парни заранее прятались в бане и ровно в полночь выглядывали из-за спины девушки, чтобы появилось отражение в зеркале… Ошарашенная девушка с криками выскакивала из бани к поджидающим подружкам! То-то было визгу, смеху и веселья…

Çăварни- веселый праздник проводов зимы и встречи весны, соответствует русской Масленице. Празднование çăварни приурочивалось к периоду весеннего равноденствия и начиналось в четверг. Позднее, в связи с распространением христианства, чувашский çăварни совпал с русской масленицей, и его начали отмечать в течении одной недели от воскресенья до воскресенья. Во время масленицы в деревнях молодежь устраивала катания на лошадях, обвешанных колокольчиками и бубенчиками, украшенных платками и полотенцами. Детвора каталась с гор на салазках. Праздник открывали дети. Каждый стремился как можно раньше выйти на горку, где традиционно проводились масленичные торжества. Того, кто первым прокладывал санный путь, в деревне называли «открывающим путь вешним водам» , он пользовался всеобщим уважением. Катание с гор носило иносказательное название «çерçи ури хуçни» . Каждый из ребят при первом спуске с горы сыпал конопляные семена и приговаривал: «Пусть в этом году лен и конопля будут долгими!» Ближе к полуночи все гостившие у родственников возвращались в родную деревню. Ровно в полночь торжественно зажигали красовавшееся целую неделю чучело «масленичной бабы» и скатывали с горы. Вокруг горящего костра собиралась вся деревня. Подъезжали на санях запоздавшие и бросали в затухающий костер новые порции соломы. Еще долго продолжались масленичные песни и пляски вокруг пылающего костра. Жаркий костер извещал о последних днях колдуньи-зимы и своим теплом напоминал о наступавшей весне.

В дни осеннего солнцестояния (21 -22 сентября), завершая годовой цикл хозяйственной деятельности, проводили семейно-родовые торжества чÿклеме. В их ритуал непременно входило благодарственное жертвоприношение божествам и духам предков. В это же время совершали обряды присоединения новопреставленных покойников к ранее усопшим (юпа). Они отмечали переход от теплого, благодатного весенне-летнего сезона к холодному, чреватому многими опасностями осенне-зимнему. По языческим представлениям, весной и летом на земле торжествуют силы добра и плодородия, поэтому все обряды направлялись на их поддержание. В осенне-зимний период, наоборот, якобы властвовали разрушительные силы зла. Соответственно все ритуальнообрядовые действия направлялись на избавление от казней злых духов и прочей нечисти. Считалось, что наибольший разгул их приходится на дни зимнего солнцетвора. .

Нартукан-один из праздников новогоднего цикла, распространенный среди закамских и приуральских чувашей, А также обряд гадания на кольцах под новый год. Нартукан начинался 25 декабря, в день зимнего солнцестояния, и длился целую неделю. Он соответствует празднику сурхури у верховых и хĕр сăри низовых чувашей. Для проведения праздника выбирался возведенный в истекшем году новый дом. Чтобы хозяин не отказал, во время строительства дома молодежь устраивала коллективную помочь (ниме) – бесплатно работала на вывозе строительных материалов и возведении дома. Этот дом называется пÿрчĕ- домом, где проводится нартукан. . еще днем парни через сестер и родственников приглашают всех девушек в избранный для проведения праздника дом. Девушки приходят в лучших нарядах и усаживаются вдоль стен. Лучшие места предоставляются девушкам, прибывшим из других деревень. Когда собираются все приглашенные, начинаются игры, игры и песни. Наконец кто-то из девушек напоминает, что пора бы сходить за водой и начать гадания на кольцах. Вот откликнулись двое парней, пригласили двух девушек сопровождать их на речку. После недолгих уговоров. Девушки соглашаются и выходят из круга. Одна из них берет ведро, другая- полотенце. Парни берут топор, чтобы прорубить прорубь, а также пучок лучинок и зажигают его. При свете лучин все четверо отправляются за водой. На речке парни выкупают у водяного воду- бросают ему в прорубь серебряную монету. Девушки зачерпывают ведро воды, бросают в воду колечко и монету, покрывают ведро вышитым полотенцем и, не оглядываясь назад, возвращаются. Затем одну из девушек выбирают ведущей. Ведущая проверяет, на месте ли колечко и монета. Это колечко называется царем и остается в ведре до конца гадания. Ведущая у всех берет кольца и перстни, опускает их в воду и перемешивает. Парни и девушки начинают ритуальную песню- нартукан юрри. После гадания на кольцах снова начинались танцы, песни, игры. В разгар празднества в избу врывались ряженые, и веселье разгоралось с новой силой. Нартукан закамских и приуральских чувашей соответствует святочному празднику нардуган татар, башкир и удмуртов, мордовскому нардава.

СВАДЬБА- ТУЙ У чувашей были распространены три формы заключения брака: 1) с полным свадебным обрядом и сватовством; 2) свадьба «уходом» (хĕр тухса кайни ); 3) похищение невесты, часто с ее согласия (хĕр вǎрлани). Жениха в дом невесты сопровождал большой свадебный поезд. Тем временем невеста прощалась с родней. Ее одевали в девичью одежду, накрывали покрывалом. Невеста начинала плач с причитаниями. Поезд жениха встречали у ворот с хлебом-солью и пивом. После продолжительного и весьма образного поэтического монолога старшего из дружек (мǎн кĕрÿ) гостей приглашали пройти во двор за накрытые столы. Начиналось угощение, звучали приветствия, пляски и песни гостей. На другой день поезд жениха отъезжал. Невесту усаживали верхом на лошадь, или она ехала стоя в кибитке. Жених три раза ударял ее нагайкой, чтобы «отогнать» от невесты духов рода жены. Веселье в доме жениха продолжалось с участием родственников невесты. Первую брачную ночь молодые проводили в клети или в другом нежилом помещении. По обычаю, молодая разувала мужа.

Утром молодую одевали в женский наряд с женским головным убором «хушпу» . Первым делом она ходила на поклон и приносила жертву роднику, потом начинала работать по дому, готовить пищу. Первого ребенка молодая жена рожала у своих родителей. Пуповину резали: у мальчиков- на топорище, у девочек- на ручке серпа, чтобы дети были трудолюбивыми. В чувашской семье главенствовал мужчина, но и женщина имела авторитет. Разводы случались крайне редко. Бытовал обычай минората- младший сын Всегда оставался с родителями, наследовал отцу.

Кăшарни, местами кĕрещенкке, - праздник новогоднего цикла. Праздновался чувашской молодежью в течении одной недели от рождества до крещения. После введения христианства совпал с русскими святками и крещением. Первоначально этим праздником отмечался период зимнего солнцестояния. Для проведения кăшарни молодые люди нанимали какой-нибудь дом и варили в нем так называемое девичье пиво. Для этого со всей деревни собирали складчину: солод, хмель, муку и все необходимое для угощения односельчан, а также гостей, приглашаемых по этому случаю из соседних деревень. За день до крещения молодые девушки собирались в этом доме, варили пиво и стряпали пироги. вечером в дом собиралась вся деревня от мала до велика. Девушки сначала угощали пивом стариков и родителей. Благословив молодых на счастливую жизнь в наступившем новом году, старики вскоре расходились по домам. Молодежь проводила в увеселениях. Всю ночь звучали музыка и пение, парни и девушки плясали под частушки. Важное место в праздновании кăшарни занимали всевозможные гадания о судьбе. Во время празднования кăшарни по дворам ходили ряженые. Они разыгрывали всевозможные сценки из деревенской жизни. Ряженые непременно навещали дом, где молодежь праздновала кăшарни. Здесь они показывали различные комические сценки. Однако первоначально роль ряженых сводилась к изгнанию из села злых духов и враждебных человеку сил старого года. Поэтому в период от рождества до крещения вечерами ряженые ходили с кнутами и имитировали битье всех чужих. Однако молодые люди долгими зимними вечерами то там, то тут собирались на посиделки и еще долго вспоминали и веселые проделки ряженых, и новогодние потехи.

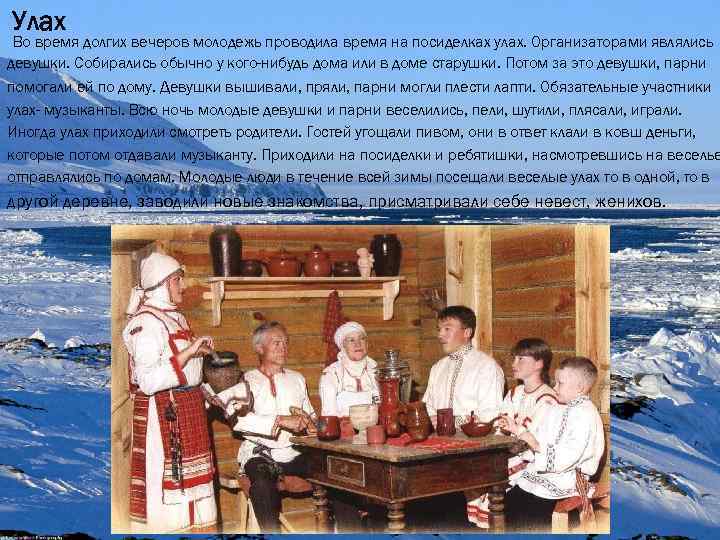

Улах Во время долгих вечеров молодежь проводила время на посиделках улах. Организаторами являлись девушки. Собирались обычно у кого-нибудь дома или в доме старушки. Потом за это девушки, парни помогали ей по дому. Девушки вышивали, пряли, парни могли плести лапти. Обязательные участники улах- музыканты. Всю ночь молодые девушки и парни веселились, пели, шутили, плясали, играли. Иногда улах приходили смотреть родители. Гостей угощали пивом, они в ответ клали в ковш деньги, которые потом отдавали музыканту. Приходили на посиделки и ребятишки, насмотревшись на веселье отправлялись по домам. Молодые люди в течение всей зимы посещали веселые улах то в одной, то в другой деревне, заводили новые знакомства, присматривали себе невест, женихов.

Осенне-зимние обряды 7б.ppt