ОПП Раздел 2 Тема 8 Метод эксперимента.ppt

- Количество слайдов: 36

Общий психологический практикум Раздел 2

Методы сбора данных в научной и практической деятельности психолога Тема 8 Метод эксперимента

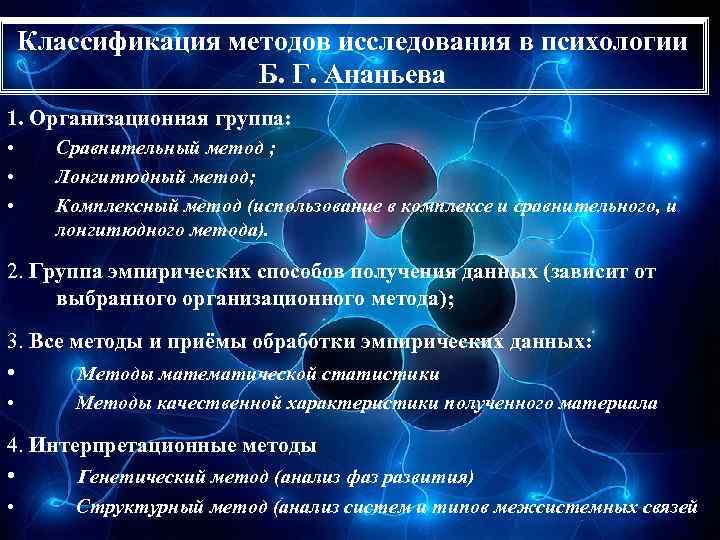

Классификация методов исследования в психологии Б. Г. Ананьева 1. Организационная группа: • • • Сравнительный метод ; Лонгитюдный метод; Комплексный метод (использование в комплексе и сравнительного, и лонгитюдного метода). 2. Группа эмпирических способов получения данных (зависит от выбранного организационного метода); 3. Все методы и приёмы обработки эмпирических данных: • Методы математической статистики • Методы качественной характеристики полученного материала 4. Интерпретационные методы • Генетический метод (анализ фаз развития) • Структурный метод (анализ систем и типов межсистемных связей

Группа эмпирических способов получения данных • Наблюдение и самонаблюдение (интроспекция) • Экспериментальные методы: Лабораторный эксперимент; Естественный эксперимент; Формирующий, или психолого-педагогический эксперимент. • Психодиагностические методы: Социометрия; Стандартизированные и проективные тестовые методики. • Вербально-коммуникативные методы: Интервью (в т. ч. клиническое интервью); Опрос (анкеты и опросники, личностные тесты). • Методы анализа процессов и продуктов жизнедеятельности (или праксиметрические методы): Хронометраж; Профессиография. • Биографический метод

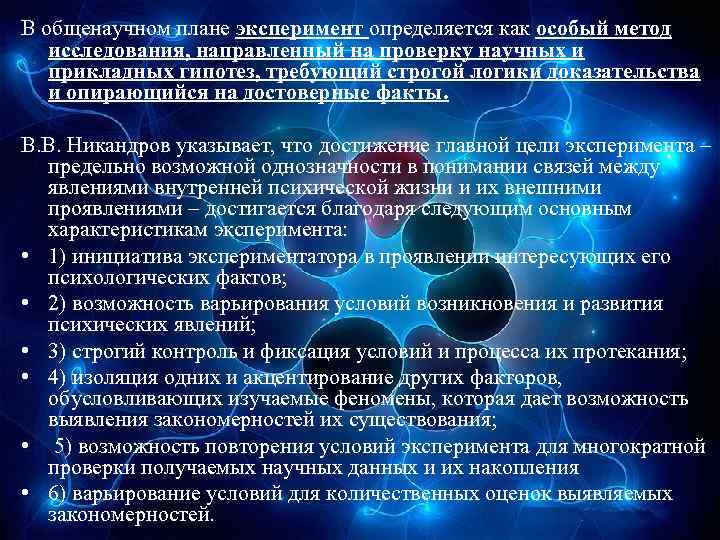

В общенаучном плане эксперимент определяется как особый метод исследования, направленный на проверку научных и прикладных гипотез, требующий строгой логики доказательства и опирающийся на достоверные факты. В. В. Никандров указывает, что достижение главной цели эксперимента – предельно возможной однозначности в понимании связей между явлениями внутренней психической жизни и их внешними проявлениями – достигается благодаря следующим основным характеристикам эксперимента: • 1) инициатива экспериментатора в проявлении интересующих его психологических фактов; • 2) возможность варьирования условий возникновения и развития психических явлений; • 3) строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания; • 4) изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих изучаемые феномены, которая дает возможность выявления закономерностей их существования; • 5) возможность повторения условий эксперимента для многократной проверки получаемых научных данных и их накопления • 6) варьирование условий для количественных оценок выявляемых закономерностей.

Виды психологического эксперимента В зависимости от способа организации выделяют лабораторный, полевой эксперименты. • Лабораторный эксперимент проводится в специальных условиях. Исследователь планово и целенаправленно воздействует на объект изучения, чтобы изменить его состояние. Достоинством лабораторного эксперимента можно считать строгий контроль за всеми условиями, а также применение специальной аппаратуры для измерения. Недостатком лабораторного эксперимента является трудность переноса полученных данных на реальные условия. Испытуемый в лабораторном эксперименте всегда осведомлен о своем участии в нем, что может стать причиной мотивационных искажений; • Полевой (естественный) эксперимент проводится в реальных условиях. Его достоинство состоит в том, что изучение объекта осуществляется в контексте повседневной жизни, поэтому полученные данные легко переносятся в реальность. Испытуемые не всегда проинформированы о своем участии в эксперименте, поэтому не дают мотивационных искажений. Недостатки – невозможность контроля всех условий, непредвиденные помехи и искажения.

Структура экспериментального исследования Проблема; Цель; Гипотеза; Методика; Результаты; Обсуждение; Выводы.

Последовательность этапов психологического исследования 1. Изучение литературы по интересующему вопросу, определение предмета исследования, гипотез, разработка исходных принципов; 2. Постановка цели и выдвижение гипотез; 2. Создание методики исследования; 3. Проведение исследования; 4. Качественный и количественный анализ; 5. Интерпретация результатов. 6. Выводы

Основные составляющие методики • • • Испытуемые; Стимульный материал; Инструкция испытуемым; Аппаратура; Условия; Процедура, план исследования.

Главными компонентами эксперимента 1) испытуемый (исследуемый субъект или группа); 2) экспериментатор (исследователь); 3) стимуляция (выбранный экспериментатором способ воздействия на испытуемого); 4) ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция); 5) условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия, которые могут влиять на реакции испытуемого). Ответ испытуемого является внешней реакцией, по которой можно судить о протекающих в его внутреннем, субъективном пространстве процессах. Сами эти процессы есть результат воздействия на него стимуляции и условий опыта.

Факторы искажений результатов эксперимента • : ошибка «отношения к наблюдаемому» - Они связаны с пониманием испытуемым критерия принятия решения при выборе реакции; ошибка, связанная с мотивацией испытуемого - мотивация испытуемого к действию не в соответствии с целями экспериментатора, а в соответствии со своим пониманием смысла эксперимента; ошибка личностного влияния – связанна с особенностями восприятия испытуемым личности экспериментатора.

Экспериментальные переменные Переменная это – атрибут физической или абстрактной системы, который может изменить свое значение. • Независимая переменная (НП) – в эксперименте переменная, которая намеренно манипулируется или выбирается экспериментатором с целью выяснить ее влияние на другую переменную, фактор, изменяемый самим экспериментатором • Зависимая переменная (ЗП)– в научном эксперименте измеряемая переменная, изменения которой связывают с изменениями влияющей на нее переменной. • Дополнительная (контрольная) переменная (ДП)- это переменная, значения которой не изменяются при различных уровнях независимой переменной, является составной частью экспериментальной гипотезы (для адекватной проверки частной экспериментальной гипотезы необходимо, чтобы уровень ДП. соответствовал ее уровню в изучаемой реальности, а для проверки общей экспериментальной гипотезы — проведение экспериментов при разных уровнях дополнительной ДП. ; • Побочная переменная (ПП)- это переменная отличная от независимой, оказывающая влияние на зависимую переменную и порождающая ненадежность или систематическое смешение;

Идеальный эксперимент– это эксперимент, организованный таким образом, что экспериментатор изменяет лишь независимую переменную, зависимая переменная контролируется, а все остальные условия эксперимента остаются неизменными. Идеальный эксперимент предполагает эквивалентность всех испытуемых, неизменность их характеристик во времени, отсутствие самого времени. Он никогда не может быть осуществлен в реальности, так как в жизни изменяются не только интересующие исследователя параметры, но и ряд других условий. Соответствие реального эксперимента идеальному выражается в такой его характеристике, как внутренняя валидность.

Валидность экспериментального исследования и ее основные виды Валидность исследования была определена Куком (Cook) и Кэмпбеллом (Campbell) в 1979, как мера соответствия того, насколько методика и результаты исследования соответствуют поставленным задачам. В частности, валидность считается фундаментальным понятием экспериментальной психологии и психодиагностики. Основные виды валидности: • Внешняя валидность - Операциональная валидность * Конструктная валидность - Экологическая валидность • Внутренняя валидность

Внешняя валидность означает возможность генерализации, обобщения выводов о наличии зависимости и их распространения на другие объекты, периоды времени за пределами изученной в ходе экспериментов ситуации. Операциональная валидность — частный случай внешней валидности, степень соответствия методики и плана эксперимента проверяемой гипотезе. • Операциональная валидность определяет степень соответствия используемой экспериментальной методики (экспериментальных утверждений) теоретическим положениям, которые положены в основу организации и проведения данного эксперимента. Конструктная валидность (концептуальная, понятийная валидность) — частный случай операциональной валидности, степень адекватности метода интерпретации экспериментальных данных теории, которая определяется правильностью употребления терминов той или иной теории. • Конструктная валидность, обоснованная Л. Кронбахом в 1955 г. , характеризуется способностью теста к измерению такой черты, которая была обоснована теоретически (как теоретический конструкт). Когда сложно найти адекватный прагматический критерий, может быть выбрана ориентация на гипотезы, сформулированные на основе теоретических предположений об измеряемом свойстве.

Экологическая валидность — частный случай внешней валидности, определяющая возможность распространить выводы конкретного исследования на реальные условия, а не на иные лабораторные условия, т. е. переноса результатов исследования на другие виды обстановок и ситуаций. Лабораторные эксперименты часто подвергаются критике за недостаточную экологическую достоверность, так как сомнительно, применимы ли их результаты за пределами действия специфических лабораторных условий. В определенном смысле, экологическая достоверность отражает потребность в более естественной обстановке для проведения экспериментов. Однако естественная обстановка сама по себе не делает исследование экологически достоверным. Открытие особого вида социального поведения на буровой вышке или на пустынном острове не обязательно говорит о том, что такое поведение будет универсальным в любой обстановке или ситуации. Результаты наблюдений являются экологически достоверными, если их можно продемонстрировать в обстановке, отличающейся от первоначального наблюдения.

К факторам, угрожающим внешней валидности, относят следующие: • реактивный эффект (заключается в уменьшении или увеличении восприимчивости испытуемых к экспериментальному влиянию вследствие предыдущих измерений); • эффект взаимодействия отбора и влияния (состоит в том, что экспериментальное влияние будет существенным только для участников данного эксперимента); • фактор условий эксперимента (может привести к тому, что экспериментальный эффект может наблюдаться только в данных специально организованных условиях); Заботу о внешней валидности экспериментов особо проявляют исследователи, работающие в прикладных областях психологии – клинической, педагогической, организационной, поскольку в случае невалидного исследования его результаты ничего не дадут при переносе их в реальные условия.

Внутренняя валидность эксперимента Внутренняя валидность показывает, что выявленные изменения зависимой переменной являются результатом именно запланированных нами различий в значениях независимых переменных, а не влияния каких-либо других факторов. Внутренняя валидность показывает достоверность результатов, которую обеспечивает реальный эксперимент по сравнению с идеальным. Чем больше влияют на изменение зависимых переменных не контролируемые исследователем условия, тем ниже внутренняя валидность эксперимента, следовательно, больше вероятность того, что факты, обнаруженные в эксперименте, являются артефактами. Высокая внутренняя валидность – главный признак хорошо проведенного эксперимента.

Факторы влияющие на внутреннюю валидность Д. Кэмпбелл выделяет следующие факторы, угрожающие внутренней валидности эксперимента: • фактор фона; • фактор естественного развития; • фактор тестирования; • погрешность измерения; • статистическая регрессия; • неслучайный отбор. Если эти факторы не контролируются, то приводят к появлению соответствующих эффектов. Экспериментатор должен учитывать и по возможности ограничивать влияние факторов, угрожающих внутренней валидности эксперимента.

ПОНЯТИЕ И ПРИЕМЫ КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЕ — степень адекватности отражения изучаемой реальности или теоретического представления о ней в проводимом эксперименте. Проблемы соответствия связаны с обеспечением внешней валидности они возникают в отношении всех составных частей экспериментальной гипотезы: независимой, зависимой и уровней дополнительных переменных. Контроль соответствия обычно представляет собой анализ (предварительный или констатирующий) всех последствий изменения реальности в наличной экспериментальной ситуации. Так, при интерпретации результатов искусственных экспериментов рассматриваются главным образом вопросы о соответствии значений зависимой переменной, а также уровней ключевых и других дополнительных переменных (например, анализ действий испытуемого, выполняемых одновременно с задачей, снятия напряженности и сжатия проб во времени.

Способы контроля переменных Способы контроля – это способы усовершенствования эксперимента, приближающие его к идеальному. При выборе способа контроля учитывается, во-первых, та общая или частная цель, которая достигается с их применением, и, вовторых, — общий или частный фактор, подлежащий контролю (т. е. устранению или усреднению). С одной стороны, любые способы контроля являются в итоге контролем обобщения полученных результатов и выводов, а также контроля внутренней или внешней валидности. С другой стороны, они выступают как способы контроля основных источников нарушения валидности—ненадежности и смешения, и порождающих их конкретных факторов (например, фактора времени, фактора задачи, индивидуальных различий испытуемых, эффектов последовательности проб, предубеждений экспериментатора и др. ).

В любом эксперименте существует больше переменных, чем реально можно контролировать, так как не существует идеальных экспериментов. Экспериментатор пытается контролировать как можно больше значимых, с его точки зрения, переменных и надеется, что остальные неконтролируемые переменные (факторы) будут давать маленький эффект по сравнению с эффектом независимой переменной. Если эффект посторонних неконтролируемых переменных на зависимую переменную велик, говорят о смешении эффектов. Обычно исследователь выбирает в качестве контрольных переменных те, которые он по какой-либо причине считает важными для результатов исследования или чье влияние на зависимую переменную он прогнозирует. Следует учитывать, что чем меньше эффект независимой переменной, тем тщательнее должен быть контроль.

СМЕШЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ связано с тем, что действие независимой переменной сопровождается целым рядом других переменных, которые могут систематически различаться при предъявлении разных условий независимой переменной, и тем самым оказывать на действие одного из них благоприятное (или неблагоприятное) влияние. Предъявить же эти условия одновременно невозможно, и поэтому иногда систематическое смешение называют “процедурным”. Факторы, порождающие систематическое смешение можно разделить на три группы. • различия уровней необходимых дополнительных переменных: факторов задачи, индивидуальных различий испытуемых и т. п. • периодические или долговременные изменения побочных факторов, входящих в состав факторов времени (например, изменение погодных условий, периодическая регулировка экспериментальной аппаратуры и т. д. ). • различия взаимных влияний самих условий независимой переменной, приводящие (в индивидуальных экспериментах) к эффектам последовательности.

СМЕШЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЕ— источник нарушения внутренней валидности, возникающий с необходимостью оперировать единичными переменными для проверки точных экспериментальных гипотез. Напрямую это оказывается невозможным даже в лабораторном эксперименте, где независимая переменная освобождена от побочных влияний: предъявление активного условия независимой переменной (например, рассечение свода черепа) “ассоциативно”связано с воздействием, не входящим в экспериментальную гипотезу (оперирование животного). Сопутствующего смешения неустранимо, его последствия можно только усреднить. Проблема контроля возникает также в отношения зависимой переменной, когда для проверки теоретической модели требуется точно определить результат действия независимой переменной (например, результат, свидетельствующий, о нарушении памяти, может быть приписан нарушению восприятия). Кроме того, вопросы сопутствующего смешения являются важными для теоретических корреляционных исследований, где необходимо различать возможные детерминанты полученных результатов (например, порядок рождения детей, величина семьи, социальное происхождение родителей н т. д. );

Два вида сопутствующего смешения —ИСКУССТВЕННОЕ — вызванное своеобразием условий и процедур его проведения. Для контроля искусственного смешения независимой переменной (например, введение лекарства — факт инъекции) контрольной группе испытуемых предъявляется не просто пассивное условие этой переменной (отсутствие инъекции), но специальное контрольное условие (инъекция без лекарства), и, таким образом, при сравнении результатов экспериментальной и контрольной групп воздействия сопутствующего влияния усредняется. — ЕСТЕСТВЕННОЕ — не зависящая от методических процедур связь независимой и побочной переменной, не позволяющая проверить точную гипотезу в лабораторном эксперименте (например, плач ребенка может быть вызван тем, что из комнаты вышла мать, или же тем, что он просто остался один). Способ контроля естественного смешания независимой переменной аналогичен введению контрольного условия, используется расширенная переменная (уход человека): при одном из ее условий (уход матери) сопутствующая переменная смешивается с основной, а при другом (уход ассистента) — нет.

Способы контроля могут быть непосредственно связаны с самим типом эксперимента. Некоторые источники нарушения валидности устраняются либо в результате “улучшения” реальности, либо благодаря другим преимуществам, которые дает каждый новый тип эксперимента. В многоуровневых экспериментах контролируются: • Факторный анализ — контроль, сопутствующего смешения базисной переменной при проверке гипотез с одним отношением • Корреляционный анализ — оказывается возможным только статистический контроль. Способом контроля побочных и дополнительных влияний, неизбежно возникающих при проведении эксперимента, является любая экспериментальная схема. В соответствии с центральным параметром классификации экспериментальных схем — основанием сравнения условий (или уровней) независимой переменной, выделяют интраиндивидуальный, межгрупповой и кроссиндивидуальный контроль. Существуют универсальные меры контроля побочных факторов, не зависящие от типа эксперимента и применяемых экспериментальных схем и названные поэтому способом первичного контроля (количество проб, испытуемых, подбор задач, условия проведения эксперимента и т. д).

Основание сравнения —первый и определяющий параметр классификации экспериментальных схем. Выделяются три, глобальных типа сравнения между условиями независимой переменной, необходимого для проверки экспериментальной гипотезы: интраиндивидуальное (сравнение данных, полученных при предъявлении исследуемых условий, проводится по каждому испытуемому), межгрупповое (сравниваются условия по данным соответствующих групп испытуемых) и кроссиндивидуальное (для получения средних оценок каждого из сравниваемых условий необходимы данные всех участников эксперимента, т. е. подсчет, проходит по всем испытуемым). Интраиндивидуальными, межгрупповыми и кросс-ндивидуальными называют экспериментальные схемы, а также сами типы эксперимента и используемые в них способы контроля.

Несистематическая изменчивость в основных видах эксперимента ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — порядок предъявления испытуемым условий (или уровней) независимой переменной в экспериментах, проводимых по индивидуальным схемам. Основные схемы интраиндивидуального эксперимента: — схема случайной последовательности — предъявление испытуемому условий (или уровней) независимой переменной в случайном порядке. Эффективный способ интраиндивидуального контроля факторов времени, для повышения надежности требуется большое количество проб. Систематическое смешение практически устраняется (за счет усреднения эффектов переноса), кроме случаев асимметричного взаимовлияния предъявляемых условий.

— схема регулярного чередования — поочередное предъявление испытуемому двух условий независимой переменной; . При достаточно большом количестве проб повышается надежность, усредняются эффекты однородного, симметричного и неоднородного переноса. — схема позиционно уравненной последовательности — последовательность предъявления условий (или уровней) независимой переменной, в которой позиции (номера) каждого из них составляют в среднем равные числа. Применяется при относительно небольшом количестве проб. Эффективна как способ контроля факторов времени, если его изменения линейны, а также однородных и асимметричных влияний последовательности.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА Предубеждение экспериментатора — один из источников систематического смешения, оказывающий побочное благоприятное (или неблагоприятное) влияние на действие одного из условий независимой переменной. Предубеждение экспериментатора могут передаваться испытуемым и влиять на их деятельность в эксперименте, приводить к необъективности учета экспериментальных данных и т. п. Способы контроля предубеждений экспериментатора , связаны с повышением точности соблюдения экспериментальных процедур (в частности, с применением автоматических устройств). Если снятие показателей необходимо включает субъективный элемент, то используется схема случайной последовательности предъявления условий, привлекаются методы экспертных оценок и т. п. Эффективным средством устранения является постепенное и точно фиксируемое изменение независимой переменной в многоуровневом эксперименте.

Систематические ошибки в эксперименте • Ошибка «смягчения» - это систематическая ошибка в суждениях, когда испытуемые имеют тенденцию преувеличивать или приуменьшать оценку того, что хорошо знают. • Ошибка центрации – это систематическая ошибка в суждениях, когда испытуемый стремиться уйти от крайних суждений, особенно в оценке таких объектов, о которых он знает не очень много. • «Гало-эффект» - это систематическая ошибка в суждениях, когда на оценку отдельной черты характера влияет образ всей личности оцениваемого индивида. • Логическая ошибка – это систематическая ошибка в суждениях, когда испытуемые дают одинаковые балльные оценки для тех характеристик, которые кажутся логически соотнесенными друг с другом.

Экспериментальные планы Экспериментальный план это порядок действий экспериментатора со специально отобранными группами участников исследования, это тактика экспериментального исследования, воплощенная в конкретной системе операций планирования эксперимента. Основными критериями классификации планов являются: • • • состав участников (индивид или группа); количество независимых переменных и их уровней; виды шкал представления независимых переменных; метод сбора экспериментальных данных; место и условия проведения эксперимента; особенности организации экспериментального воздействия и способа контроля.

Планы с одной независимой переменной и факторные планы По критерию количества экспериментальных воздействий различают • планы с одной независимой переменной; • факторные планы; • планы с серией экспериментов. В планах с одной независимой переменной экспериментатор манипулирует одной независимой переменной, которая может иметь неограниченное количество вариантов проявления. В факторных планах экспериментатор манипулирует двумя и более независимыми переменными, исследует все возможные варианты взаимодействия их разных уровней. Планы с серией экспериментов проводятся для постепенного исключения конкурирующих гипотез. В конце серии экспериментатор приходит к верификации одной гипотезы.

Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы истинных экспериментов Д. Кэмпбелл предложил разделить все экспериментальные планы для групп испытуемых на следующие виды: доэкспериментальные, квазиэкспериментальные и планы истинных экспериментов. В основе этого деления лежит близость реального эксперимента к идеальному. Чем меньше артефактов провоцирует тот или иной план и чем строже контроль дополнительных переменных, тем ближе эксперимент к идеальному. Доэкспериментальные планы менее всего учитывают требования, предъявляемые к идеальному эксперименту. В. Н. Дружинин указывает, что они могут служить лишь иллюстрацией, в практике научных исследований их следует по возможности избегать. Квазиэкспериментальные планы являются попыткой учета реалий жизни проведении эмпирических исследований, они специально создаются с отступлением от схем истинных экспериментов. Исследователь должен осознавать источники артефактов – внешних дополнительных переменных, которые он не может контролировать. Квазиэкспериментальный план применяется тогда, когда применение лучшего плана невозможно.

Планы истинных экспериментов План для одной независимой переменной отличается от других: 1) использованием стратегий создания эквивалентных групп (рандомизация); 2) наличием как минимум одной экспериментальной и одной контрольной групп; 3) итоговым тестированием и сравнением результатов групп, получавших и не получавших воздействие Факторные экспериментальные планы применяются для проверки сложных гипотез о взаимосвязях между переменными. В факторном эксперименте проверяются, как правило, два типа гипотез: 1) гипотезы о раздельном влиянии каждой из независимых переменных; 2) гипотезы о взаимодействии переменных. Факторный план заключается в том, чтобы все уровни независимых переменных сочетались друг с другом. Число экспериментальных групп при этом равно числу сочетаний. Корреляционные исследования Корреляционным называется исследование, проводимое для подтверждения или опровержения гипотезы о статистической связи между несколькими (двумя или более) переменными. В психологии в качестве переменных могут выступать психические свойства, процессы, состояния и т. п.

Корреляционные связи Различают несколько типов корреляционных связей: • прямая корреляционная связь (уровень одной переменной непосредственно соответствует уровню другой переменной); • корреляция, обусловленная третьей переменной (уровень одной переменной соответствует уровню другой переменной в силу того, что обе эти переменные обусловлены третьей, общей переменной). Корреляционные связи бывают следующих видов: – положительная корреляция (повышение уровня одной переменной сопровождается повышением уровня другой переменной); – отрицательная корреляция (рост уровня одной переменной сопровождается снижением уровня другой); – нулевая корреляция (свидетельствует об отсутствии связи переменных); – нелинейная связь (в определенных пределах повышение уровня одной переменной сопровождается повышением уровня другой, а при других параметрах – наоборот. Большинство психологических переменных имеют именно нелинейную связь).

ОПП Раздел 2 Тема 8 Метод эксперимента.ppt