MELODIE Definition des Begriffs Funktionen der Melodie in

MELODIE Definition des Begriffs Funktionen der Melodie in der Sprache Melische Hauptformen Hauptintoneme des Deutschen Phonologische Aufgaben im Bereich der Melodie

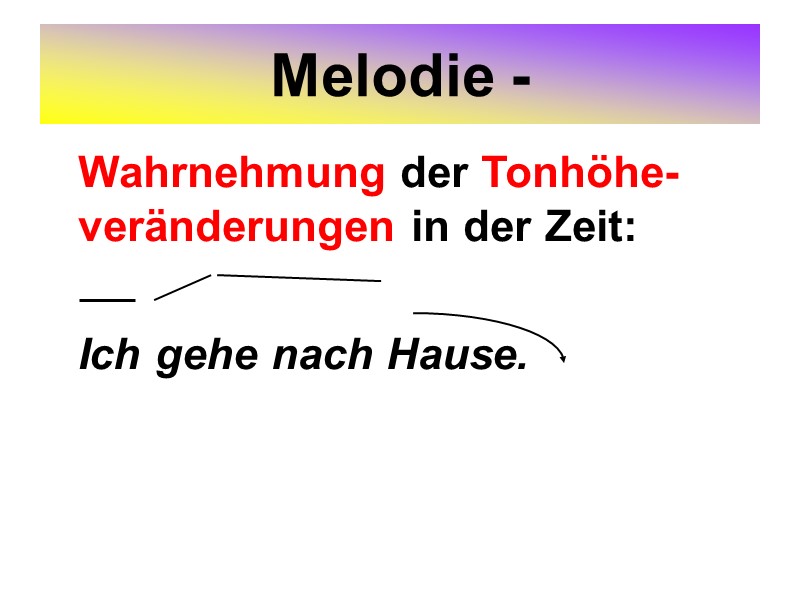

Melodie - Wahrnehmung der Tonhöhe- veränderungen in der Zeit: Ich gehe nach Hause.

Akustische Korrelate der Melodie: Schallfrequenz Zeit

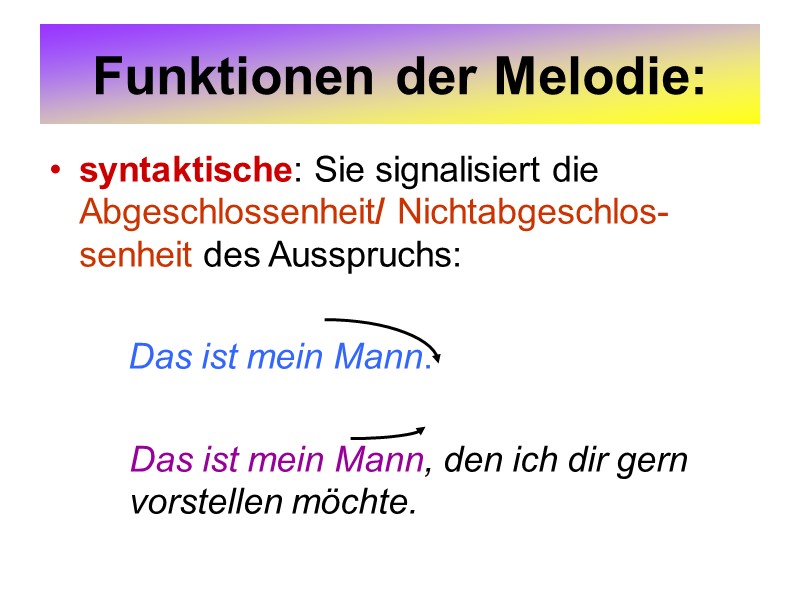

Funktionen der Melodie: syntaktische: Sie signalisiert die Abgeschlossenheit/ Nichtabgeschlos-senheit des Ausspruchs: Das ist mein Mann. Das ist mein Mann, den ich dir gern vorstellen möchte.

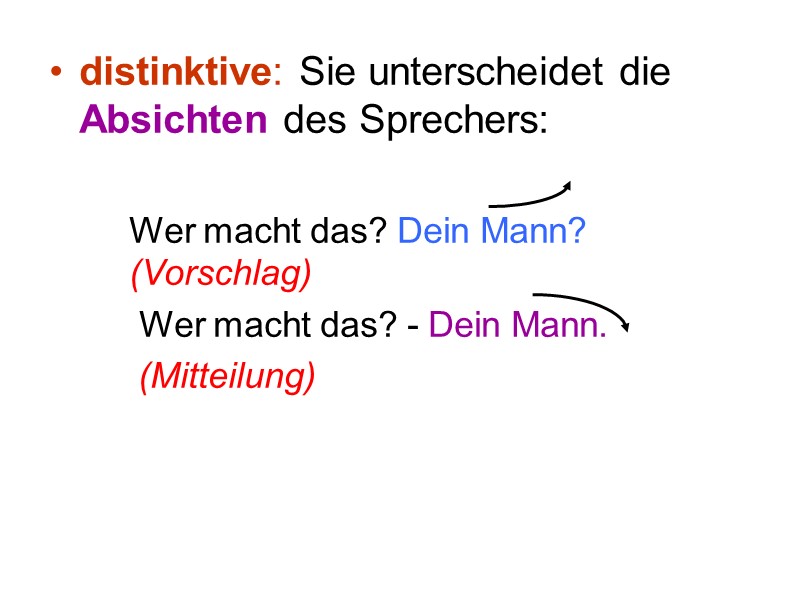

distinktive: Sie unterscheidet die Absichten des Sprechers: Wer macht das? Dein Mann? (Vorschlag) Wer macht das? - Dein Mann. (Mitteilung)

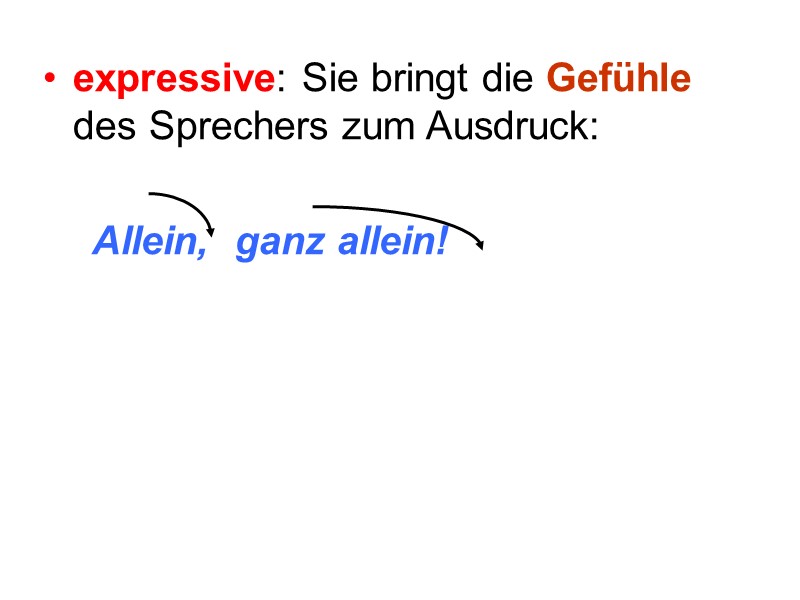

expressive: Sie bringt die Gefühle des Sprechers zum Ausdruck: Allein, ganz allein!

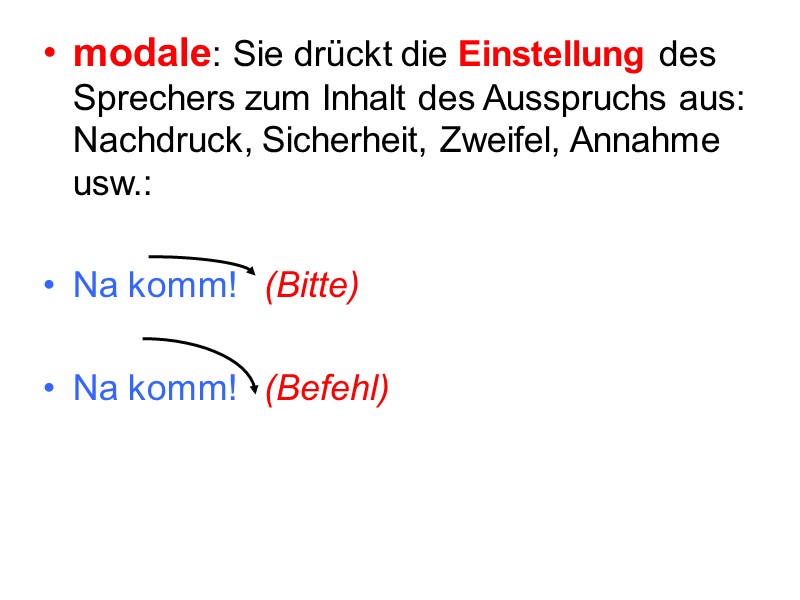

modale: Sie drückt die Einstellung des Sprechers zum Inhalt des Ausspruchs aus: Nachdruck, Sicherheit, Zweifel, Annahme usw.: Na komm! (Bitte) Na komm! (Befehl)

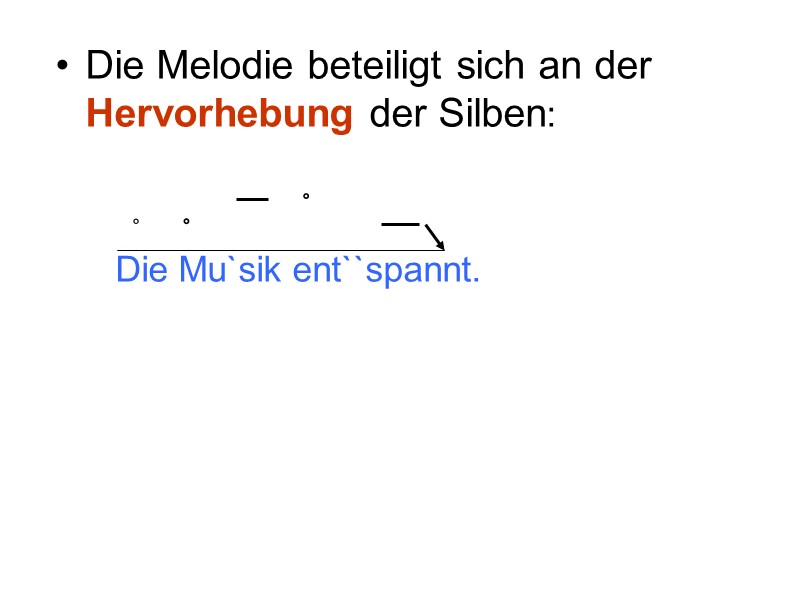

Die Melodie beteiligt sich an der Hervorhebung der Silben: Die Mu`sik ent``spannt. ˚ ˚ ˚

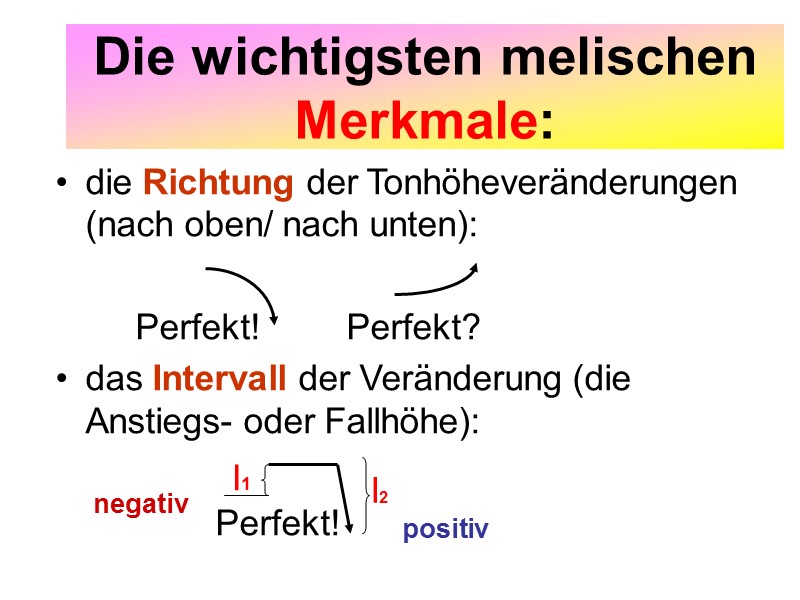

Die wichtigsten melischen Merkmale: die Richtung der Tonhöheveränderungen (nach oben/ nach unten): Perfekt! Perfekt? das Intervall der Veränderung (die Anstiegs- oder Fallhöhe): Perfekt! I1 I2 negativ positiv

Tonhöheintervalle beim Singen und Sprechen: sehr genau beim Singen (Ton, Halbton), ungefähr, recht grob beim Sprechen: nach unten/nach oben, tiefer/höher

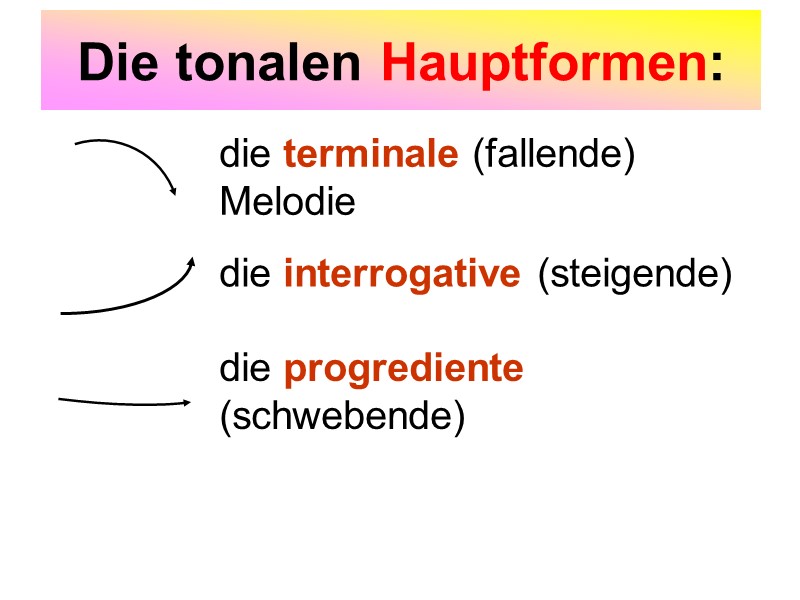

Die tonalen Hauptformen: die terminale (fallende) Melodie die interrogative (steigende) die progrediente (schwebende)

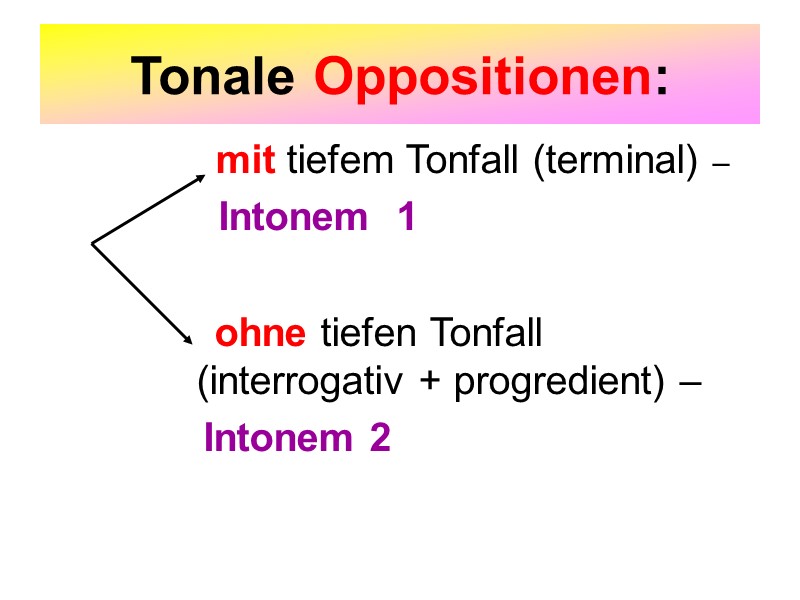

Tonale Oppositionen: mit tiefem Tonfall (terminal) – Intonem 1 ohne tiefen Tonfall (interrogativ + progredient) – Intonem 2

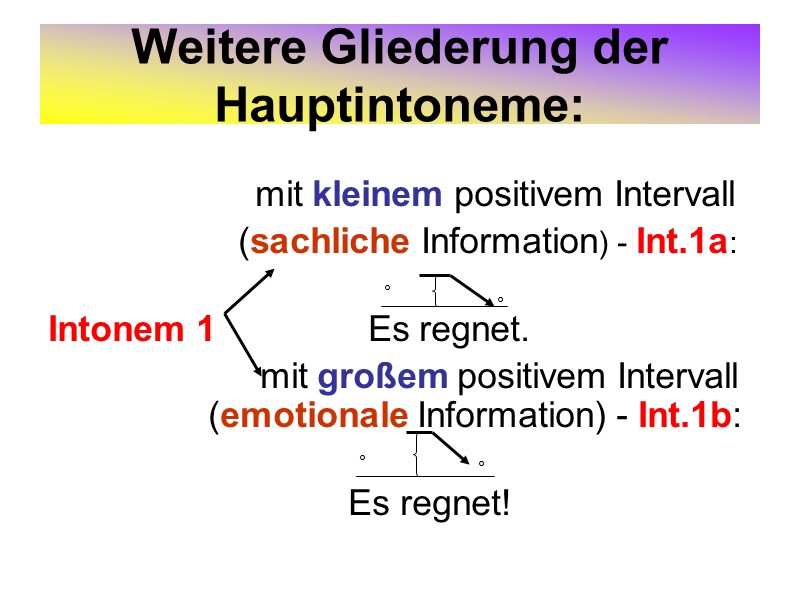

Weitere Gliederung der Hauptintoneme: mit kleinem positivem Intervall (sachliche Information) - Int.1a: Intonem 1 Es regnet. mit großem positivem Intervall (emotionale Information) - Int.1b: Es regnet! ˚ ˚ ˚ ˚

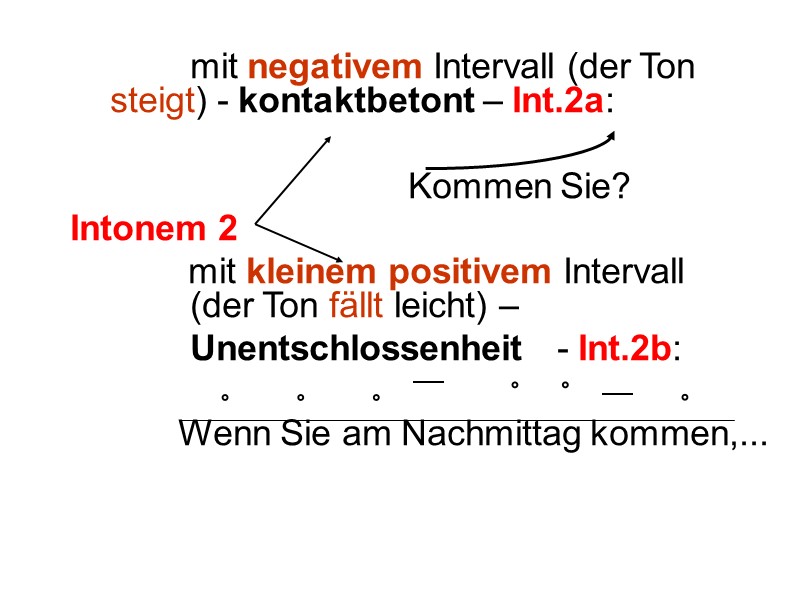

mit negativem Intervall (der Ton steigt) - kontaktbetont – Int.2a: Kommen Sie? Intonem 2 mit kleinem positivem Intervall (der Ton fällt leicht) – Unentschlossenheit - Int.2b: Wenn Sie am Nachmittag kommen,... ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚

Phonologische Aufgaben im Bereich der Melodie: Ermittlung konkreter Strukturen für alle Bedeutungen der Melodie: für modale (Sicherheit, Annahme, Nachdruck, verschiedene Schattierungen positiver und negativer Bewertung), für emotionale Regungen (Schmerz, Angst, Freude, Begeisterung, Empörung usw.), für unterschiedliche Sprecherabsichten: Warnung, Drohung, Trost, Befehl usw.

LAUTSTÄRKE 1. Begriff der Lautstärke 2. Funktionen der Lautstärke in der Rede 3. Faktoren, die die Lautstärke beeinflussen

Lautstärke = Dynamik, Lautheit - Wahrnehmung der Intensitäts-variationen in der mündlichen Rede: laut/leise, lauter/leiser, in Dezibell gemessen.

Aufgaben der Lautstärke: Sie macht die Rede hörbar, beteiligt sich aktiv an der Hervorhebung der Silben und am Ausdruck von Gefühlen (Zorn, Wut, Freude, Schmerz u.a.), wirkt delimitativ: Das Ende des Segments ist immer leiser als der Anfang.

Faktoren, die die Lautstärke modifizieren: linguistische: Grad der Hervorhebung des Wortes im Ausspruch, Position des Wortes im Ausspruch (Anfang/Ende);

außerlinguistische: - kommunikative Wichtigkeit des Elements, Individualität des Sprechers, sein Beruf (Lehrer/Arzt), äußere Umstände (Lärm, Raumgröße usw.)

RHYTHMUS Definition des Begriffs Aufgaben des Rhythmus in der Rede Typen von Rhythmus Rhythmusträger in der Sprache

Rhythmus - Wiederholung gleicher oder ähnlicher Strukturen im Text.

Rhythmusbildende Faktoren: Satzbetonungen und Zeit: Wiederholung der Satzbetonung nach bestimmter Zeit.

Funktionen des Rhythmus: Er bringt Ordnung in den Redestrom, erleichtert dadurch die Wahrnehmung und das Verstehen des mündlichen Textes.

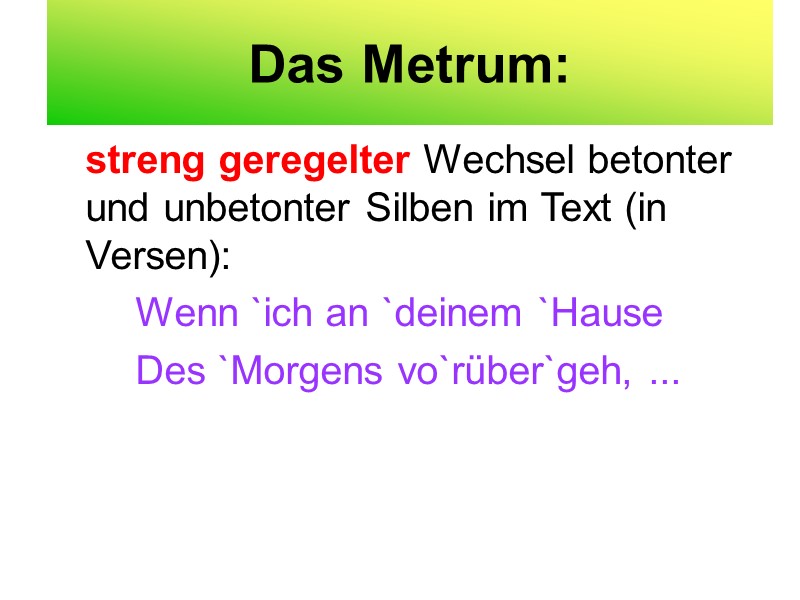

Das Metrum: streng geregelter Wechsel betonter und unbetonter Silben im Text (in Versen): Wenn `ich an `deinem `Hause Des `Morgens vo`rüber`geh, ...

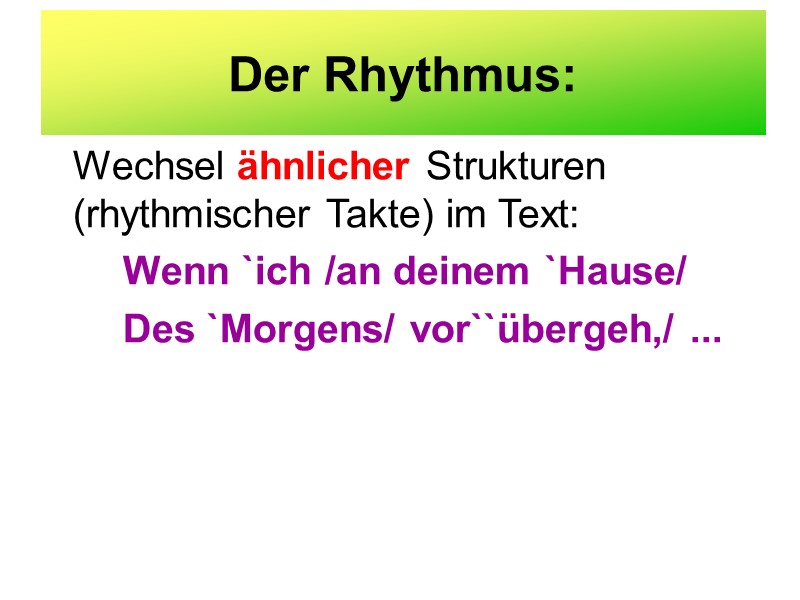

Der Rhythmus: Wechsel ähnlicher Strukturen (rhythmischer Takte) im Text: Wenn `ich /an deinem `Hause/ Des `Morgens/ vor``übergeh,/ ...

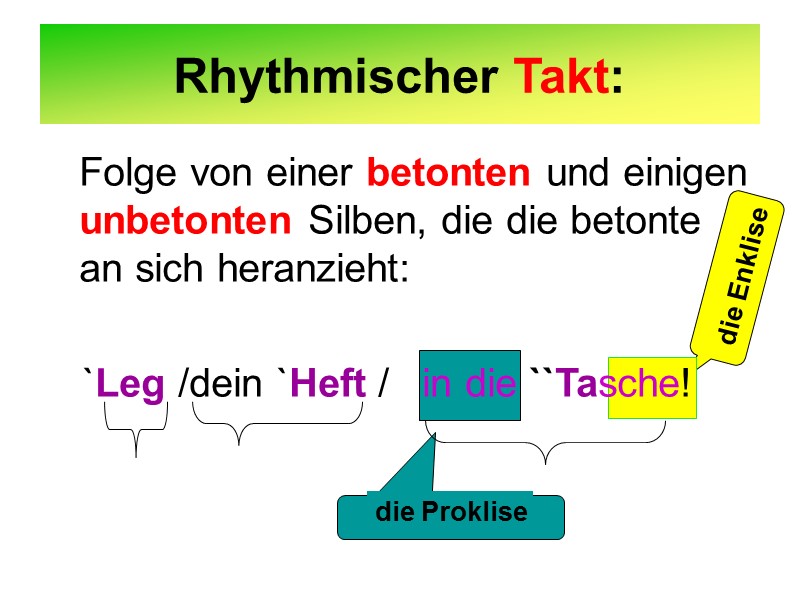

Rhythmischer Takt: Folge von einer betonten und einigen unbetonten Silben, die die betonte an sich heranzieht: `Leg /dein `Heft / in die ``Tasche! die Proklise die Enklise

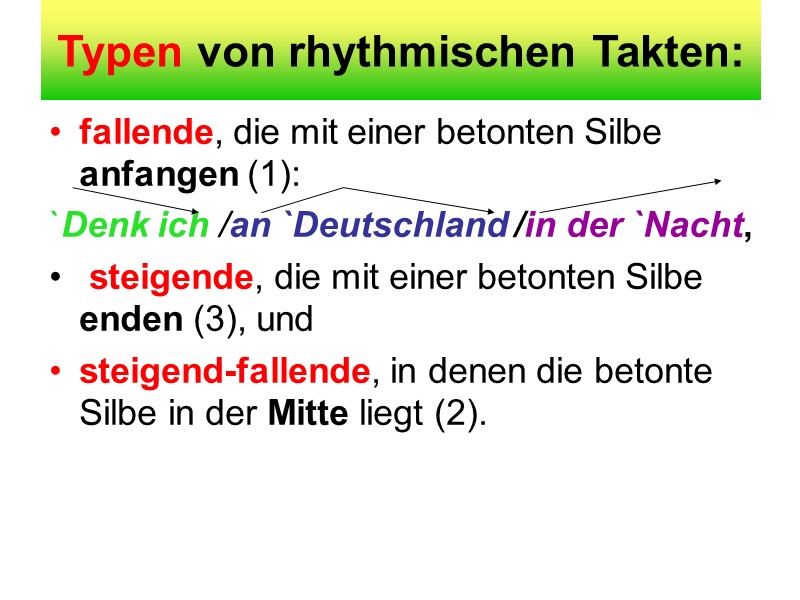

Typen von rhythmischen Takten: fallende, die mit einer betonten Silbe anfangen (1): `Denk ich /an `Deutschland /in der `Nacht, steigende, die mit einer betonten Silbe enden (3), und steigend-fallende, in denen die betonte Silbe in der Mitte liegt (2).

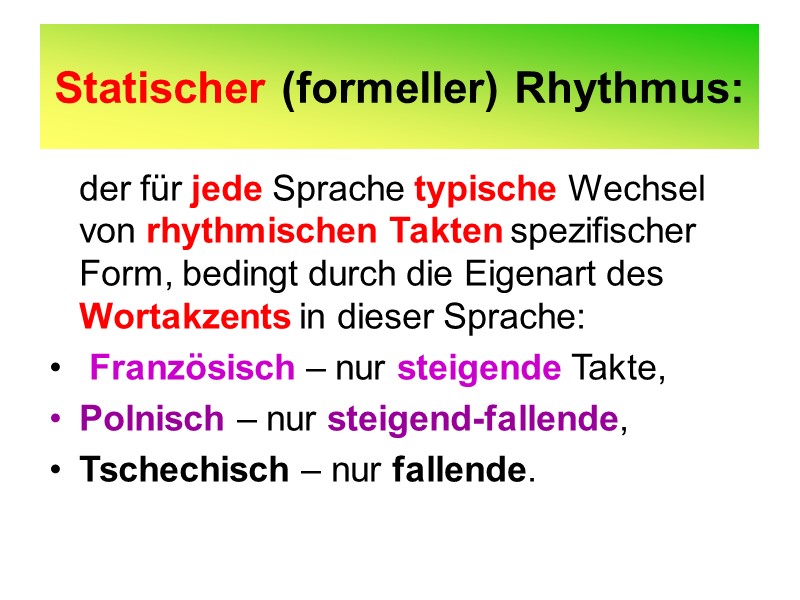

Statischer (formeller) Rhythmus: der für jede Sprache typische Wechsel von rhythmischen Takten spezifischer Form, bedingt durch die Eigenart des Wortakzents in dieser Sprache: Französisch – nur steigende Takte, Polnisch – nur steigend-fallende, Tschechisch – nur fallende.

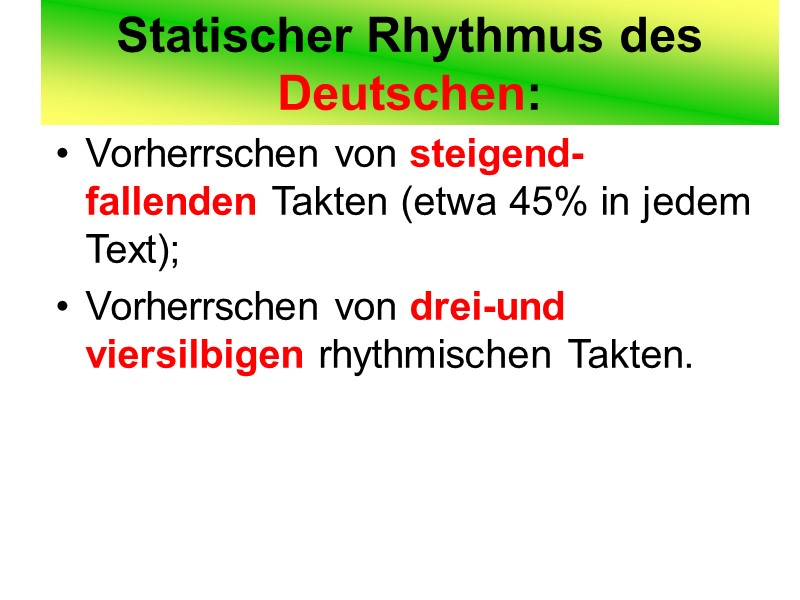

Statischer Rhythmus des Deutschen: Vorherrschen von steigend-fallenden Takten (etwa 45% in jedem Text); Vorherrschen von drei-und viersilbigen rhythmischen Takten.

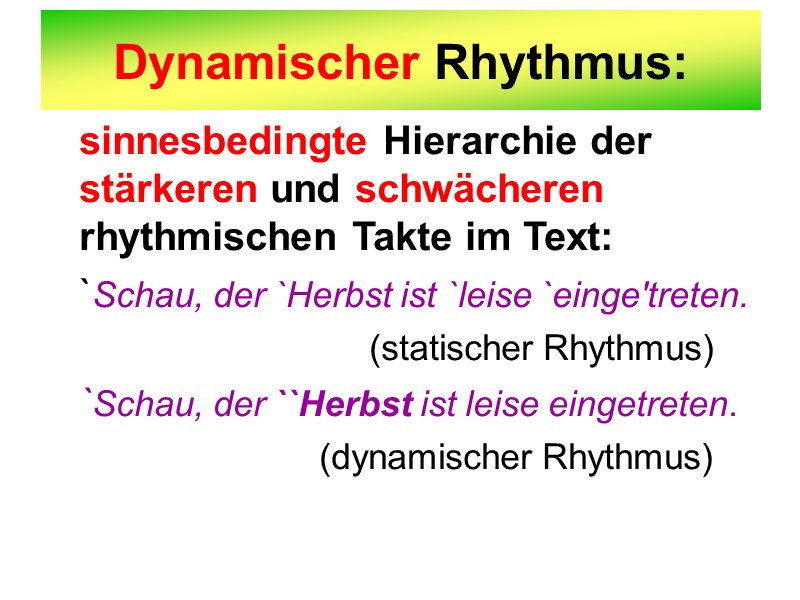

Dynamischer Rhythmus: sinnesbedingte Hierarchie der stärkeren und schwächeren rhythmischen Takte im Text: `Schau, der `Herbst ist `leise `einge'treten. (statischer Rhythmus) `Schau, der ``Herbst ist leise eingetreten. (dynamischer Rhythmus)

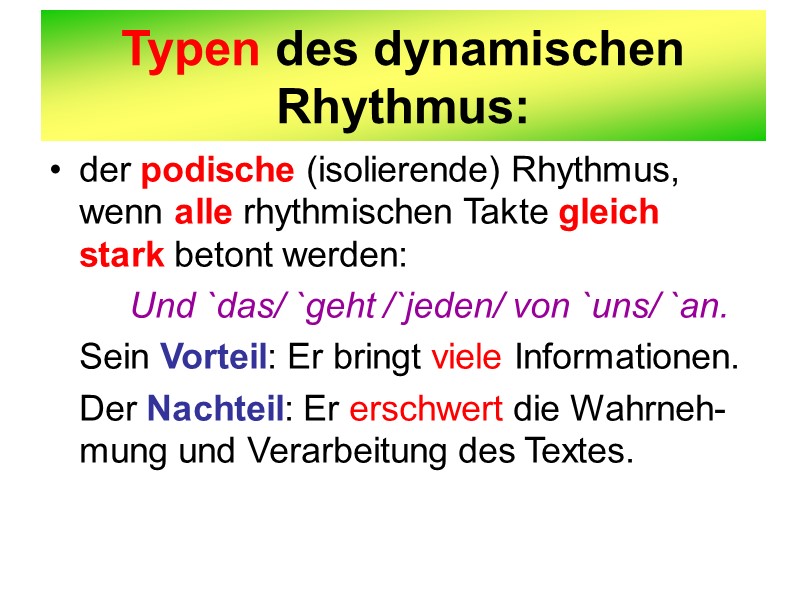

Typen des dynamischen Rhythmus: der podische (isolierende) Rhythmus, wenn alle rhythmischen Takte gleich stark betont werden: Und `das/ `geht /`jeden/ von `uns/ `an. Sein Vorteil: Er bringt viele Informationen. Der Nachteil: Er erschwert die Wahrneh-mung und Verarbeitung des Textes.

der dipodische (integrierende) Rhythmus, bei dem die Takte nach ihrem inhaltlichen Wert geordnet sind: Und `das geht ``jeden von uns an. Sein Vorteil: Er signalisiert das Wichtige, erleichtert die Wahrnehmung und das Verstehen des Textes. Der Nachteil: Ein Teil der Informationen geht verloren.

Rhythmusträger: Silben und rhythmische Takte für den statischen Rhythmus, Syntagmen für den dynamischen Rhythmus.

Auf dieser Grundlage unterscheidet man zwischen • silbenzählenden und taktenzählenden Sprachen. In silbenzählenden Sprachen sind die Silben besser synchronisiert als rhythmische Takte (Französisch, Belarussisch). In taktenzählenden Sprachen ist die Länge der rhythmischen Takte besser ausgeglichen als die Silbenlänge (Deutsch, Russisch, Englisch).

KLANGFARBE Definition des Begriffs Mechanismus der Klangfarbe 3. Funktionen der Klangfarbe in der Rede

Klangfarbe - spezifische Färbung der Stimme, die durch die Obertöne entsteht.

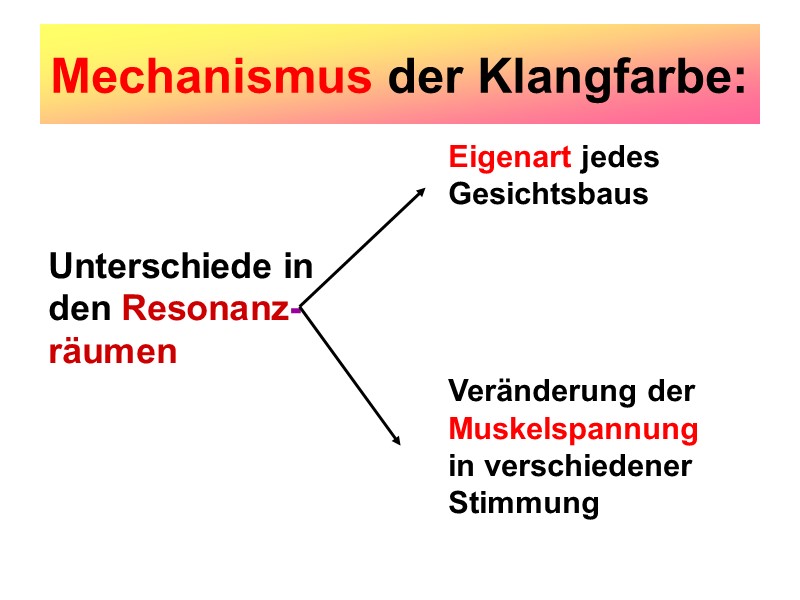

Mechanismus der Klangfarbe: Eigenart jedes Gesichtsbaus Unterschiede in den Resonanz- räumen Veränderung der Muskelspannung in verschiedener Stimmung

Funktionen der Klangfarbe: markiert die Individualität jeder Stimme, signalisiert die Stimmung, die Gefühle, den körperlichen Zustand des Sprechers, bringt modale Schattierungen zum Ausdruck (Nachdruck, Sicherheit), zeigt die Beziehungen zwischen den Sprechpartnern (offiziell/inoffiziell).

26118-melodie.ppt

- Количество слайдов: 39