17292e7f321409771ea764431de04dfb.ppt

- Количество слайдов: 79

LA COMUNICAZIONE Prof. ssa G. Alessandrini Università degli Studi Roma Tre G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 1

LA COMUNICAZIONE Prof. ssa G. Alessandrini Università degli Studi Roma Tre G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 1

Scaletta degli argomenti • Definizione di comunicazione • La comunicazione interpersonale • Il comportamento non verbale • La Comunicazione organizzativa come “produzione di valore” • La comunicazione scientifica • Lo scenario della Comunicazione d’Impresa • La Comunicazione Interna e l’immagine • I contenuti della Comunicazione Interna • Apprendimento organizzativo • Cultura organizzativa e comunicazione G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 2

Scaletta degli argomenti • Definizione di comunicazione • La comunicazione interpersonale • Il comportamento non verbale • La Comunicazione organizzativa come “produzione di valore” • La comunicazione scientifica • Lo scenario della Comunicazione d’Impresa • La Comunicazione Interna e l’immagine • I contenuti della Comunicazione Interna • Apprendimento organizzativo • Cultura organizzativa e comunicazione G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 2

Obiettivi del corso - Acquisizione degli elementi base della comunicazione nella società Complessa. - Costruzione del quadro dei possibili approcci con particolare riferimento alla pragmatica della comunicazione. - Approfondimento delle condizioni di efficacia della comunicazione. - Gli stili della comunicazione interpersonale: autovalutazione attraverso esercitazioni individuali e di gruppo. - Sviluppo dei nessi tra organizzazione e comunicazione - le professioni della formazione e la comunicazione; la media education. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 3

Obiettivi del corso - Acquisizione degli elementi base della comunicazione nella società Complessa. - Costruzione del quadro dei possibili approcci con particolare riferimento alla pragmatica della comunicazione. - Approfondimento delle condizioni di efficacia della comunicazione. - Gli stili della comunicazione interpersonale: autovalutazione attraverso esercitazioni individuali e di gruppo. - Sviluppo dei nessi tra organizzazione e comunicazione - le professioni della formazione e la comunicazione; la media education. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 3

Prima parte l Conoscere la comunicazione come “processo” G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 4

Prima parte l Conoscere la comunicazione come “processo” G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 4

Tassonomia delle metacompetenze (1996) AUTOANALISI COMUNICARE APPRENDERE AD APPRENDERE DECIDERE COMPETENZE DI RETE COMPETENZE DI PROGETTO LAVORARE per Facoltà di G. Alessandrini IN GRUPPO Ingegneria 5

Tassonomia delle metacompetenze (1996) AUTOANALISI COMUNICARE APPRENDERE AD APPRENDERE DECIDERE COMPETENZE DI RETE COMPETENZE DI PROGETTO LAVORARE per Facoltà di G. Alessandrini IN GRUPPO Ingegneria 5

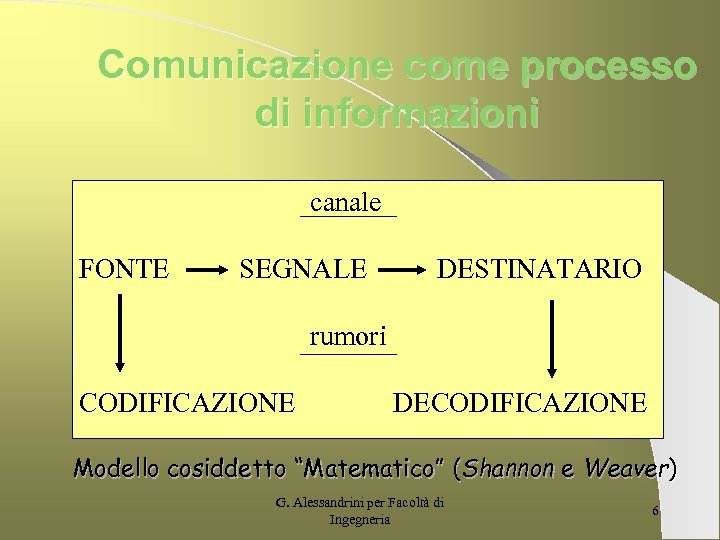

Comunicazione come processo di informazioni canale FONTE SEGNALE DESTINATARIO rumori CODIFICAZIONE DECODIFICAZIONE Modello cosiddetto “Matematico” (Shannon e Weaver) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 6

Comunicazione come processo di informazioni canale FONTE SEGNALE DESTINATARIO rumori CODIFICAZIONE DECODIFICAZIONE Modello cosiddetto “Matematico” (Shannon e Weaver) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 6

Modello “Matematico” In base a questo modello 2 aspetti non consentono all’atto comunicativo di svilupparsi efficacemente: • l’incapacità l’intenzionalità di chi trasmette il messaggio di farsi capire o meno; • l’incapacità o l’impossibilità di chi riceve il messaggio di comprenderlo o meno. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 7

Modello “Matematico” In base a questo modello 2 aspetti non consentono all’atto comunicativo di svilupparsi efficacemente: • l’incapacità l’intenzionalità di chi trasmette il messaggio di farsi capire o meno; • l’incapacità o l’impossibilità di chi riceve il messaggio di comprenderlo o meno. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 7

La Comunicazione Comunicare è ? INVIARE TRASMETTERE TRASFERIRE NOTIFICARE FAR SENTIRE FAR CONOSCERE PARTECIPARE UNIRE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria ? 8

La Comunicazione Comunicare è ? INVIARE TRASMETTERE TRASFERIRE NOTIFICARE FAR SENTIRE FAR CONOSCERE PARTECIPARE UNIRE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria ? 8

Comunicare Trasmettere chi comunica è una fonte di trasmissione Veicolo di trasmissione è il mezzo usato per comunicare Canale di comunicazione la strada attraverso la quale passa la comunicazione Messaggio L’oggetto Alessandrini per Facoltà di G. della comunicazione Ingegneria 9

Comunicare Trasmettere chi comunica è una fonte di trasmissione Veicolo di trasmissione è il mezzo usato per comunicare Canale di comunicazione la strada attraverso la quale passa la comunicazione Messaggio L’oggetto Alessandrini per Facoltà di G. della comunicazione Ingegneria 9

Il Destinatario Per comunicare dei messaggi (e ridurre l’interferenza) dobbiamo conoscere • • Back-ground psicologico del destinatario La sua sfera di interessi La sua “educazione” Le sue aspettative-ambizioni G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 10

Il Destinatario Per comunicare dei messaggi (e ridurre l’interferenza) dobbiamo conoscere • • Back-ground psicologico del destinatario La sua sfera di interessi La sua “educazione” Le sue aspettative-ambizioni G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 10

Il Destinatario Sulla base del precedente schema, è possibile valutare cosa avviene tra una 1. fonte di trasmissione X 2. ed un destinatario Y G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 11

Il Destinatario Sulla base del precedente schema, è possibile valutare cosa avviene tra una 1. fonte di trasmissione X 2. ed un destinatario Y G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 11

Il Destinatario Tuttavia bisogna concedere al destinatario il tempo di assimilare il messaggio e di reagire ad esso. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 12

Il Destinatario Tuttavia bisogna concedere al destinatario il tempo di assimilare il messaggio e di reagire ad esso. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 12

Il Destinatario E’ colui al quale si indirizza il messaggio G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 13

Il Destinatario E’ colui al quale si indirizza il messaggio G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 13

Strumento di Ricezione E’ il mezzo col quale la persona raccoglie il messaggio G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 14

Strumento di Ricezione E’ il mezzo col quale la persona raccoglie il messaggio G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 14

Trasmissione di un Messaggio INTERFERENZA Fonte di trasmissione Destinatario Messaggio Veicolo di trasmissione Canale di comunicazione G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria Strumento di ricezione 15

Trasmissione di un Messaggio INTERFERENZA Fonte di trasmissione Destinatario Messaggio Veicolo di trasmissione Canale di comunicazione G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria Strumento di ricezione 15

Fonte di Trasmissione Le interferenze che il messaggio può incontrare durante il “tragitto”. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 16

Fonte di Trasmissione Le interferenze che il messaggio può incontrare durante il “tragitto”. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 16

Messaggio Questa comunicazione è diretta a determinare non solo sensazioni, ma concetti, ragionamenti e comportamenti. Colui che trasmette deve scegliere o creare un codice che stabilisca le regole di interpretazione del suo messaggio. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 17

Messaggio Questa comunicazione è diretta a determinare non solo sensazioni, ma concetti, ragionamenti e comportamenti. Colui che trasmette deve scegliere o creare un codice che stabilisca le regole di interpretazione del suo messaggio. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 17

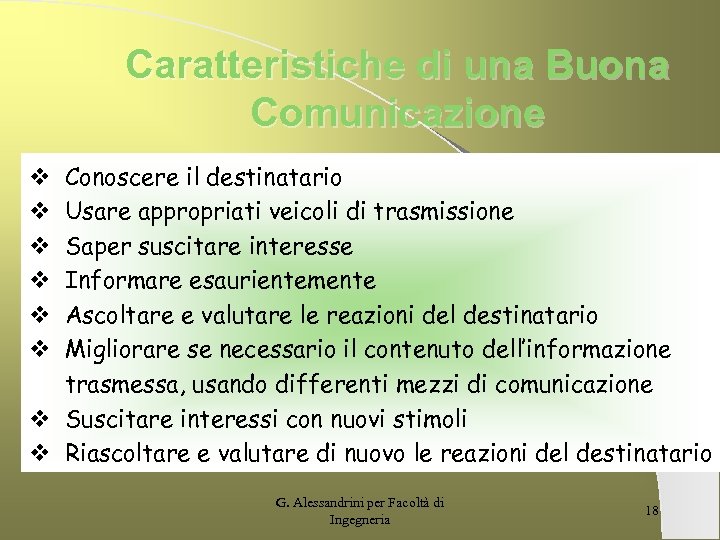

Caratteristiche di una Buona Comunicazione Conoscere il destinatario Usare appropriati veicoli di trasmissione Saper suscitare interesse Informare esaurientemente Ascoltare e valutare le reazioni del destinatario Migliorare se necessario il contenuto dell’informazione trasmessa, usando differenti mezzi di comunicazione v Suscitare interessi con nuovi stimoli v Riascoltare e valutare di nuovo le reazioni del destinatario v v v G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 18

Caratteristiche di una Buona Comunicazione Conoscere il destinatario Usare appropriati veicoli di trasmissione Saper suscitare interesse Informare esaurientemente Ascoltare e valutare le reazioni del destinatario Migliorare se necessario il contenuto dell’informazione trasmessa, usando differenti mezzi di comunicazione v Suscitare interessi con nuovi stimoli v Riascoltare e valutare di nuovo le reazioni del destinatario v v v G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 18

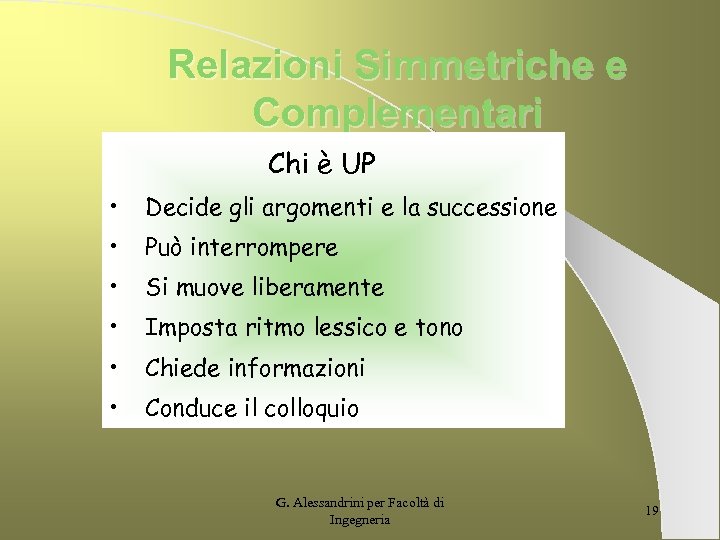

Relazioni Simmetriche e Complementari Chi è UP • Decide gli argomenti e la successione • Può interrompere • Si muove liberamente • Imposta ritmo lessico e tono • Chiede informazioni • Conduce il colloquio G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 19

Relazioni Simmetriche e Complementari Chi è UP • Decide gli argomenti e la successione • Può interrompere • Si muove liberamente • Imposta ritmo lessico e tono • Chiede informazioni • Conduce il colloquio G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 19

Relazioni Simmetriche e Complementari Chi è DOWN • • • Risponde su domanda Chiede per capire Chiede per essere autorizzato UP e DOWN non sono valori in sé es. tonalità affettive in certe relazioni complementari (madre/bambino…) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 20

Relazioni Simmetriche e Complementari Chi è DOWN • • • Risponde su domanda Chiede per capire Chiede per essere autorizzato UP e DOWN non sono valori in sé es. tonalità affettive in certe relazioni complementari (madre/bambino…) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 20

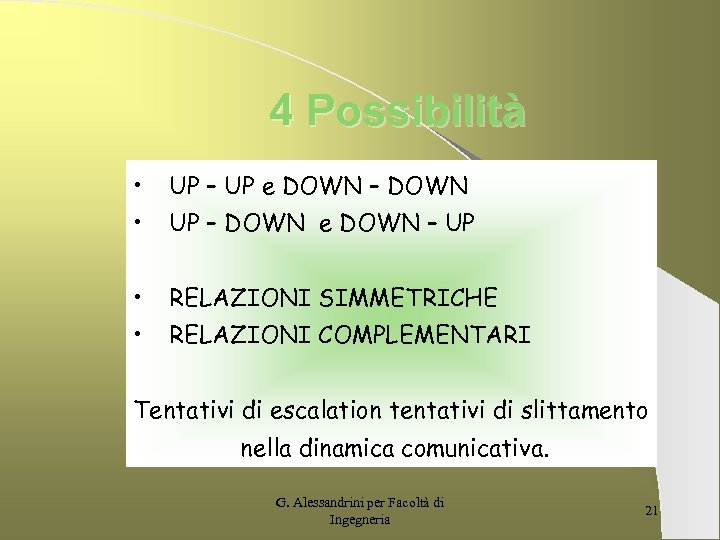

4 Possibilità • UP – UP e DOWN – DOWN • UP – DOWN e DOWN – UP • RELAZIONI SIMMETRICHE • RELAZIONI COMPLEMENTARI Tentativi di escalation tentativi di slittamento nella dinamica comunicativa. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 21

4 Possibilità • UP – UP e DOWN – DOWN • UP – DOWN e DOWN – UP • RELAZIONI SIMMETRICHE • RELAZIONI COMPLEMENTARI Tentativi di escalation tentativi di slittamento nella dinamica comunicativa. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 21

I Cinque assiomi della Comunicazione Palo Alto – Watzlawick “Ci troviamo in presenza di un processo di Comunicazione tutte le volte che un Comportamento di una persona o di un animale Si impone all’attenzione di un’altra persona o animale” G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 22

I Cinque assiomi della Comunicazione Palo Alto – Watzlawick “Ci troviamo in presenza di un processo di Comunicazione tutte le volte che un Comportamento di una persona o di un animale Si impone all’attenzione di un’altra persona o animale” G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 22

I Cinque Assiomi della Comunicazione 1. L’impossibilità di non comunicare. Il comportamento è comunicazione; non è possibile non avere un comportamento, quindi è impossibile non comunicare. 2. Livelli comunicativi di contenuto e di relazione. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto (una notizia, una informazione, un dato…) e di relazione (un comando, un’istruzione, un avvenimento…) di modo che il secondo classifica il primo. 3. La punteggiatura della sequenza di eventi. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti (se si prende in considerazione il punto di vista dell’uno o quello dell’altro; es. : <

I Cinque Assiomi della Comunicazione 1. L’impossibilità di non comunicare. Il comportamento è comunicazione; non è possibile non avere un comportamento, quindi è impossibile non comunicare. 2. Livelli comunicativi di contenuto e di relazione. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto (una notizia, una informazione, un dato…) e di relazione (un comando, un’istruzione, un avvenimento…) di modo che il secondo classifica il primo. 3. La punteggiatura della sequenza di eventi. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti (se si prende in considerazione il punto di vista dell’uno o quello dell’altro; es. : <

SECONDO MODULO l LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 24

SECONDO MODULO l LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 24

IL CONCETTO DI ORGANIZZAZIONE L’organizzazione è una struttura sociale creata da individui per facilitare il raggiungimento di obiettivi determinati attraverso la collaborazione. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 25

IL CONCETTO DI ORGANIZZAZIONE L’organizzazione è una struttura sociale creata da individui per facilitare il raggiungimento di obiettivi determinati attraverso la collaborazione. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 25

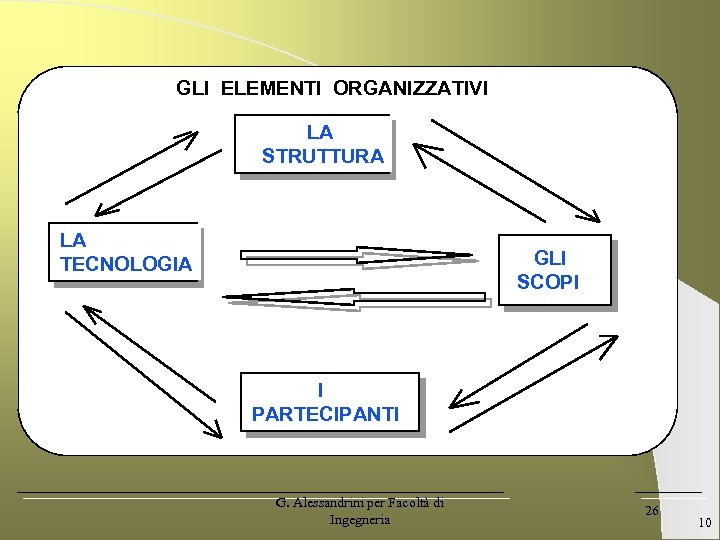

GLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI LA STRUTTURA LA TECNOLOGIA GLI SCOPI I PARTECIPANTI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 26 10

GLI ELEMENTI ORGANIZZATIVI LA STRUTTURA LA TECNOLOGIA GLI SCOPI I PARTECIPANTI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 26 10

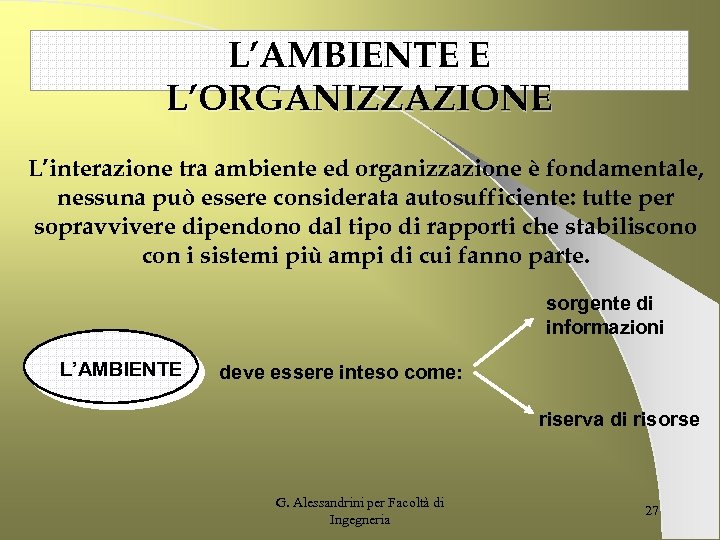

L’AMBIENTE E L’ORGANIZZAZIONE L’interazione tra ambiente ed organizzazione è fondamentale, nessuna può essere considerata autosufficiente: tutte per sopravvivere dipendono dal tipo di rapporti che stabiliscono con i sistemi più ampi di cui fanno parte. sorgente di informazioni L’AMBIENTE deve essere inteso come: riserva di risorse G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 27

L’AMBIENTE E L’ORGANIZZAZIONE L’interazione tra ambiente ed organizzazione è fondamentale, nessuna può essere considerata autosufficiente: tutte per sopravvivere dipendono dal tipo di rapporti che stabiliscono con i sistemi più ampi di cui fanno parte. sorgente di informazioni L’AMBIENTE deve essere inteso come: riserva di risorse G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 27

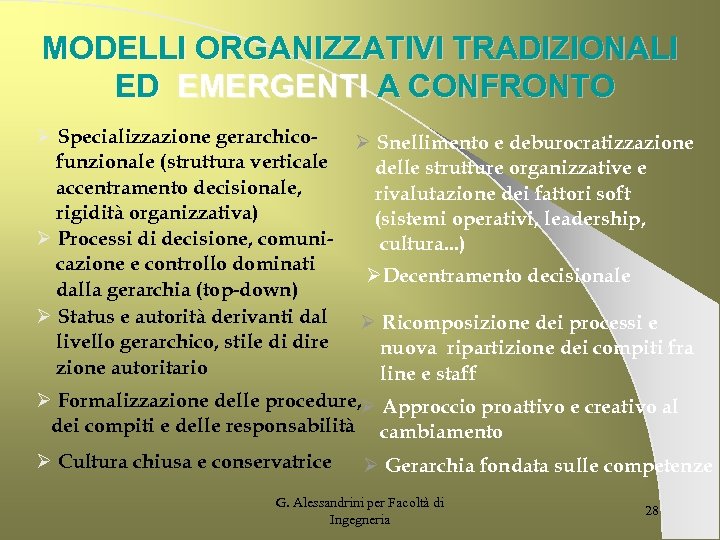

MODELLI ORGANIZZATIVI TRADIZIONALI ED EMERGENTI A CONFRONTO Ø Specializzazione gerarchicofunzionale (struttura verticale accentramento decisionale, rigidità organizzativa) Ø Processi di decisione, comunicazione e controllo dominati dalla gerarchia (top-down) Ø Status e autorità derivanti dal livello gerarchico, stile di dire zione autoritario Ø Snellimento e deburocratizzazione delle strutture organizzative e rivalutazione dei fattori soft (sistemi operativi, leadership, cultura. . . ) ØDecentramento decisionale Ø Ricomposizione dei processi e nuova ripartizione dei compiti fra line e staff Ø Formalizzazione delle procedure, Ø Approccio proattivo e creativo al dei compiti e delle responsabilità cambiamento Ø Cultura chiusa e conservatrice Ø Gerarchia fondata sulle competenze G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 28

MODELLI ORGANIZZATIVI TRADIZIONALI ED EMERGENTI A CONFRONTO Ø Specializzazione gerarchicofunzionale (struttura verticale accentramento decisionale, rigidità organizzativa) Ø Processi di decisione, comunicazione e controllo dominati dalla gerarchia (top-down) Ø Status e autorità derivanti dal livello gerarchico, stile di dire zione autoritario Ø Snellimento e deburocratizzazione delle strutture organizzative e rivalutazione dei fattori soft (sistemi operativi, leadership, cultura. . . ) ØDecentramento decisionale Ø Ricomposizione dei processi e nuova ripartizione dei compiti fra line e staff Ø Formalizzazione delle procedure, Ø Approccio proattivo e creativo al dei compiti e delle responsabilità cambiamento Ø Cultura chiusa e conservatrice Ø Gerarchia fondata sulle competenze G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 28

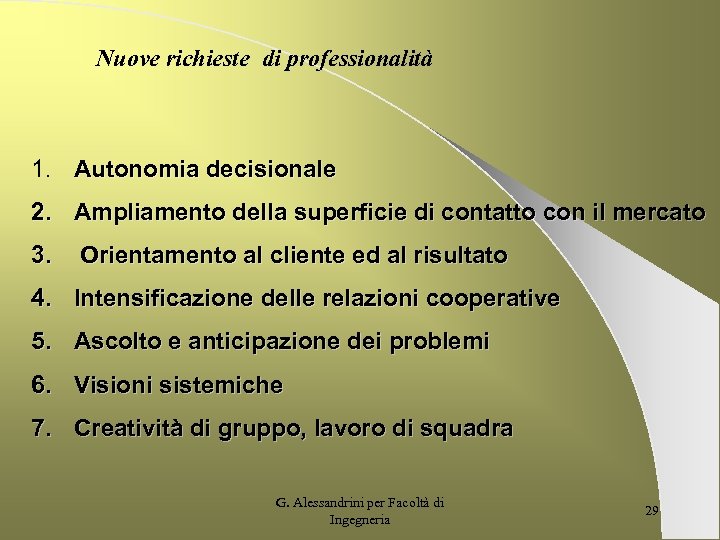

Nuove richieste di professionalità 1. Autonomia decisionale 2. Ampliamento della superficie di contatto con il mercato 3. Orientamento al cliente ed al risultato 4. Intensificazione delle relazioni cooperative 5. Ascolto e anticipazione dei problemi 6. Visioni sistemiche 7. Creatività di gruppo, lavoro di squadra G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 29

Nuove richieste di professionalità 1. Autonomia decisionale 2. Ampliamento della superficie di contatto con il mercato 3. Orientamento al cliente ed al risultato 4. Intensificazione delle relazioni cooperative 5. Ascolto e anticipazione dei problemi 6. Visioni sistemiche 7. Creatività di gruppo, lavoro di squadra G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 29

L’azienda come Sistema Aperto Nuovi Mercati Nuovi assetti geopolitici AMBIENTE ESTERNO AMBIENTE INTERNO Sottosistema razionale Obiettivi e strategie aziendali (strutture organizzative, meccanismi operativi. . . ) Sottosistema sociale Risultati dell’attività aziendale (uomini e donne, comportamenti, sist. premianti, . . . ) AMBIENTE ESTERNO Gli Stakeholders Nuove Tecnologie G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 30

L’azienda come Sistema Aperto Nuovi Mercati Nuovi assetti geopolitici AMBIENTE ESTERNO AMBIENTE INTERNO Sottosistema razionale Obiettivi e strategie aziendali (strutture organizzative, meccanismi operativi. . . ) Sottosistema sociale Risultati dell’attività aziendale (uomini e donne, comportamenti, sist. premianti, . . . ) AMBIENTE ESTERNO Gli Stakeholders Nuove Tecnologie G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 30

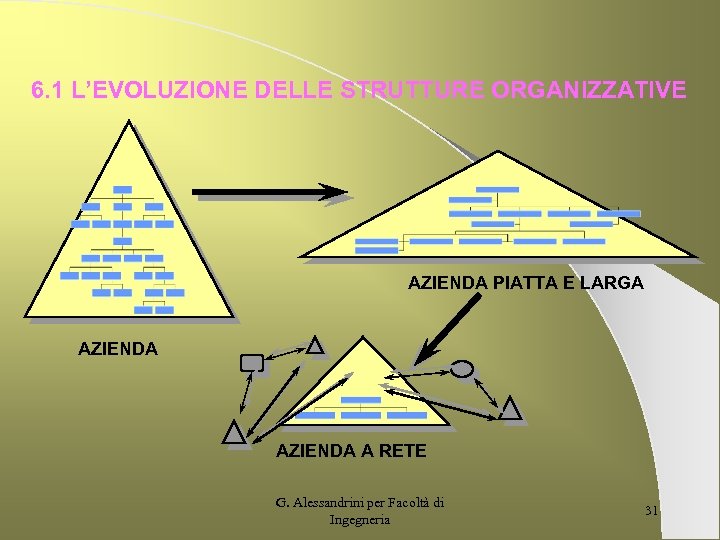

6. 1 L’EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDA PIATTA E LARGA AZIENDA A RETE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 31

6. 1 L’EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDA PIATTA E LARGA AZIENDA A RETE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 31

MODELLO ORGANIZZATIVO “MECCANICO” l l l Stili di direzione ispirati a modelli burocratici-tecnocratici Accentramento decisionale Separazione di compiti e funzioni fra U. O. . , in base al principio della specializzazione gerarchico-funzionale Elevata formalizzazione delle procedure di lavoro, dei compiti, delle responsabilità Processi di decisione, comunicazione e controllo dominata dalla gerarchia Cultura “conservativa” G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 32

MODELLO ORGANIZZATIVO “MECCANICO” l l l Stili di direzione ispirati a modelli burocratici-tecnocratici Accentramento decisionale Separazione di compiti e funzioni fra U. O. . , in base al principio della specializzazione gerarchico-funzionale Elevata formalizzazione delle procedure di lavoro, dei compiti, delle responsabilità Processi di decisione, comunicazione e controllo dominata dalla gerarchia Cultura “conservativa” G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 32

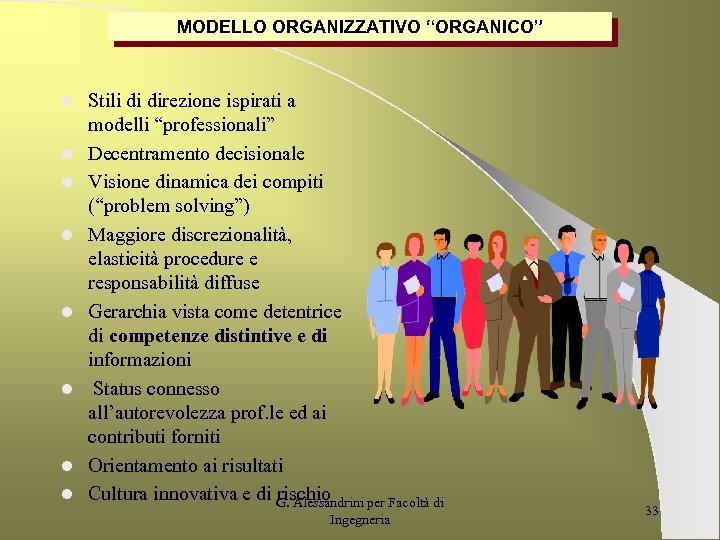

MODELLO ORGANIZZATIVO “ORGANICO” l l l l Stili di direzione ispirati a modelli “professionali” Decentramento decisionale Visione dinamica dei compiti (“problem solving”) Maggiore discrezionalità, elasticità procedure e responsabilità diffuse Gerarchia vista come detentrice di competenze distintive e di informazioni Status connesso all’autorevolezza prof. le ed ai contributi forniti Orientamento ai risultati Cultura innovativa e di G. Alessandrini per Facoltà di rischio Ingegneria 33

MODELLO ORGANIZZATIVO “ORGANICO” l l l l Stili di direzione ispirati a modelli “professionali” Decentramento decisionale Visione dinamica dei compiti (“problem solving”) Maggiore discrezionalità, elasticità procedure e responsabilità diffuse Gerarchia vista come detentrice di competenze distintive e di informazioni Status connesso all’autorevolezza prof. le ed ai contributi forniti Orientamento ai risultati Cultura innovativa e di G. Alessandrini per Facoltà di rischio Ingegneria 33

La “non” comunicazione è comunicazione negativa G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 34

La “non” comunicazione è comunicazione negativa G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 34

Comunicare non è trasmettere La comunicazione rimanda ad un’ampia gamma di significati informazioni simboli gesti posture contesti di riferimento G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 35

Comunicare non è trasmettere La comunicazione rimanda ad un’ampia gamma di significati informazioni simboli gesti posture contesti di riferimento G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 35

La comunicazione è produzione di valore G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 36

La comunicazione è produzione di valore G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 36

LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA E’: L’insieme dei processi di creazione di messaggi ed informazioni all’interno delle diverse reti di relazioni che costituiscono l’essenza dell'organizzazione. Essa coinvolge i membri interni, i collaboratori interno-esterni e tutti i soggetti esterni in qualche modo interessati o coinvolti nella vita stessa dell’organizzazione. Essa consente di definire e condividere la mission, la cultura e i valori di impresa (Kreps, 1986; Goldhaber, 1986). G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 37

LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA E’: L’insieme dei processi di creazione di messaggi ed informazioni all’interno delle diverse reti di relazioni che costituiscono l’essenza dell'organizzazione. Essa coinvolge i membri interni, i collaboratori interno-esterni e tutti i soggetti esterni in qualche modo interessati o coinvolti nella vita stessa dell’organizzazione. Essa consente di definire e condividere la mission, la cultura e i valori di impresa (Kreps, 1986; Goldhaber, 1986). G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 37

La nozione di “competenza comunicativa” significa far riferimento alle abilita’ che consentono all’individuo di emettere un messaggio facilmente comprensibile per i suoi interlocutori quindi l’abilità di condurre le transazioni con l’ambiente che permettono all’individuo di crescere e migliorare Argyris, 1975 G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 38

La nozione di “competenza comunicativa” significa far riferimento alle abilita’ che consentono all’individuo di emettere un messaggio facilmente comprensibile per i suoi interlocutori quindi l’abilità di condurre le transazioni con l’ambiente che permettono all’individuo di crescere e migliorare Argyris, 1975 G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 38

I QUATTRO LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA Comunicazione funzionale Comunicazione informativa Comunicazione creativa G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 39

I QUATTRO LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA Comunicazione funzionale Comunicazione informativa Comunicazione creativa G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 39

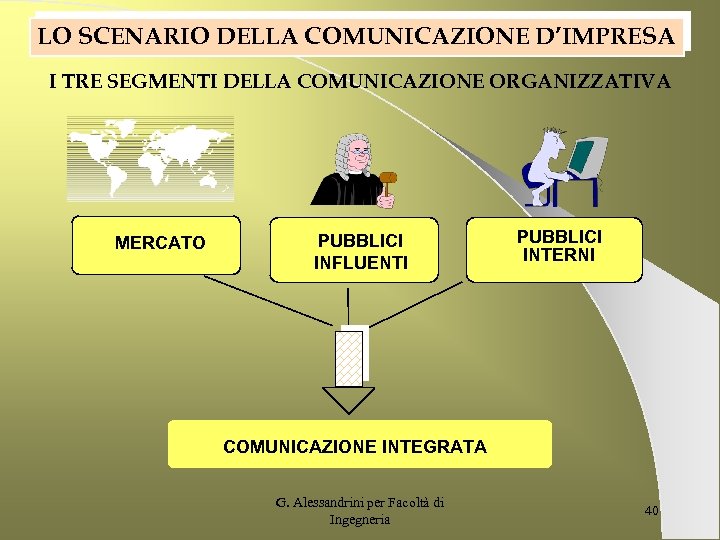

LO SCENARIO DELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA I TRE SEGMENTI DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA MERCATO PUBBLICI INFLUENTI PUBBLICI INTERNI COMUNICAZIONE INTEGRATA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 40

LO SCENARIO DELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA I TRE SEGMENTI DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA MERCATO PUBBLICI INFLUENTI PUBBLICI INTERNI COMUNICAZIONE INTEGRATA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 40

COMUNICARE UN’IMPRESA SIGNIFICA COSTRUIRE VALORI DI BASE CONDIVISI GENERARE LE CONDIZIONI PER SUPERARE LE RESISTENZE AL CAMBIAMENTO Carta Valori G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 41

COMUNICARE UN’IMPRESA SIGNIFICA COSTRUIRE VALORI DI BASE CONDIVISI GENERARE LE CONDIZIONI PER SUPERARE LE RESISTENZE AL CAMBIAMENTO Carta Valori G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 41

UN ESEMPIO: LA CARTA VALORI TELECOM Competizione Competenza Integrazione Velocità G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 42

UN ESEMPIO: LA CARTA VALORI TELECOM Competizione Competenza Integrazione Velocità G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 42

La Comunicazione interna e l’immagine 1 La funzione di base della Comunicazione Interna è detta “costruzione dell’immagine”. Dietro questa espressione c’è un’imprecisione metodologica che può avere significative implicazioni sul piano del comportamento Aziendale. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 43

La Comunicazione interna e l’immagine 1 La funzione di base della Comunicazione Interna è detta “costruzione dell’immagine”. Dietro questa espressione c’è un’imprecisione metodologica che può avere significative implicazioni sul piano del comportamento Aziendale. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 43

2 Un’azienda, in realtà, non costruisce un’immagine; essa dovrebbe cercare di comunicare con la massima efficacia le proprie caratteristiche (la propria identità), mentre alla costruzione dell’immagine percepita contribuiscono altri fattori, non governabili direttamente, quali la conoscenza diretta della “qualità” dell’azienda, l’interazione con gli altri colleghi, le aspettative della persone, l’immagine esterna. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 44

2 Un’azienda, in realtà, non costruisce un’immagine; essa dovrebbe cercare di comunicare con la massima efficacia le proprie caratteristiche (la propria identità), mentre alla costruzione dell’immagine percepita contribuiscono altri fattori, non governabili direttamente, quali la conoscenza diretta della “qualità” dell’azienda, l’interazione con gli altri colleghi, le aspettative della persone, l’immagine esterna. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 44

3 Ne deriva che: Se l’IMMAGINE aziendale all’interno è valutata negativamente, ma la gestione delle persone è buona, noi siamo CATTIVI COMUNICATORI. Se invece la gestione delle Risorse Umane è Mediocre, noi siamo CATTIVI MANAGER. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 45

3 Ne deriva che: Se l’IMMAGINE aziendale all’interno è valutata negativamente, ma la gestione delle persone è buona, noi siamo CATTIVI COMUNICATORI. Se invece la gestione delle Risorse Umane è Mediocre, noi siamo CATTIVI MANAGER. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 45

La comunicazione Interna Nella nostra accezione il termine “comunicazione interna” diventa il governo della costruzione dell’identità interna ed è rintracciabile: Quando si guarda ad un’azienda sotto il profilo del clima e dell’identità interna, dell’animazione per il perseguimento dei risultati e per facilitare il cambiamento. Quando si disegnano specifiche responsabilità di Comunicazione Interna per azioni di marketing interno. Quando si progettano strumenti dedicati alla Comunicazione Interna, oltre quelli utilizzati per l’attività operativa (procedure, circolari). G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 46

La comunicazione Interna Nella nostra accezione il termine “comunicazione interna” diventa il governo della costruzione dell’identità interna ed è rintracciabile: Quando si guarda ad un’azienda sotto il profilo del clima e dell’identità interna, dell’animazione per il perseguimento dei risultati e per facilitare il cambiamento. Quando si disegnano specifiche responsabilità di Comunicazione Interna per azioni di marketing interno. Quando si progettano strumenti dedicati alla Comunicazione Interna, oltre quelli utilizzati per l’attività operativa (procedure, circolari). G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 46

Le 4 Funzioni della Comunicazione Interna INTEGRATIVA Sviluppa l’identificazione, lo spirito di corpo: crea condivisione sui valori su un modo comune di pensare. MANUTENTIVA Mantiene il sistema e le sue regole (ad esempio lo status). ORIENTATA AI RISULTATI/ PERFORMANCE Stimola il coinvolgimento delle persone a perseguire gli obiettivi come propri ORIENTATA ALLA INNOVAZIONE Facilita l’accoglimento interno e canalizza le prospettive esterne per il cambiamento. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 47

Le 4 Funzioni della Comunicazione Interna INTEGRATIVA Sviluppa l’identificazione, lo spirito di corpo: crea condivisione sui valori su un modo comune di pensare. MANUTENTIVA Mantiene il sistema e le sue regole (ad esempio lo status). ORIENTATA AI RISULTATI/ PERFORMANCE Stimola il coinvolgimento delle persone a perseguire gli obiettivi come propri ORIENTATA ALLA INNOVAZIONE Facilita l’accoglimento interno e canalizza le prospettive esterne per il cambiamento. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 47

La Comunicazione Interna e le altre “Comunicazioni” IL PERSONALE CLIENTI COMUNICAZIONE INTERNA COMUNICAZIONE DI MARKETING “IL PUBBLICO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE COMUNICAZIONE SOCIETARIA/ ECONOMICA G. Alessandrini per Facoltà INVESTITORI di Ingegneria 48

La Comunicazione Interna e le altre “Comunicazioni” IL PERSONALE CLIENTI COMUNICAZIONE INTERNA COMUNICAZIONE DI MARKETING “IL PUBBLICO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE COMUNICAZIONE SOCIETARIA/ ECONOMICA G. Alessandrini per Facoltà INVESTITORI di Ingegneria 48

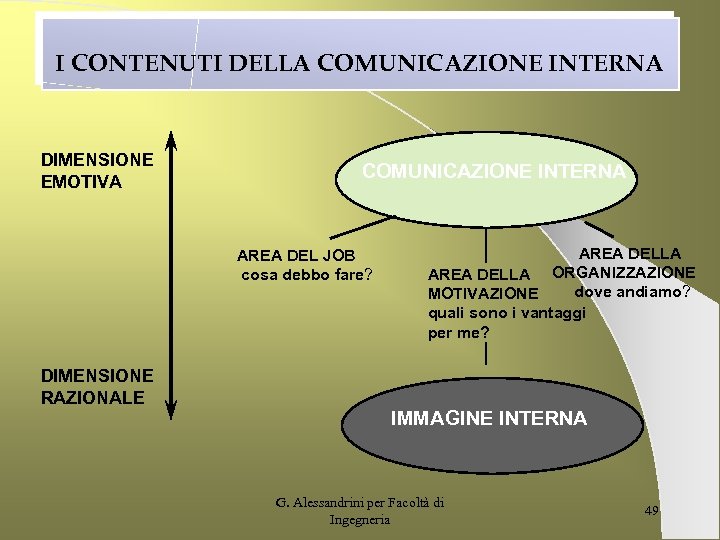

I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA DIMENSIONE EMOTIVA COMUNICAZIONE INTERNA AREA DEL JOB cosa debbo fare? DIMENSIONE RAZIONALE AREA DELLA ORGANIZZAZIONE dove andiamo? MOTIVAZIONE quali sono i vantaggi per me? IMMAGINE INTERNA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 49

I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA DIMENSIONE EMOTIVA COMUNICAZIONE INTERNA AREA DEL JOB cosa debbo fare? DIMENSIONE RAZIONALE AREA DELLA ORGANIZZAZIONE dove andiamo? MOTIVAZIONE quali sono i vantaggi per me? IMMAGINE INTERNA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 49

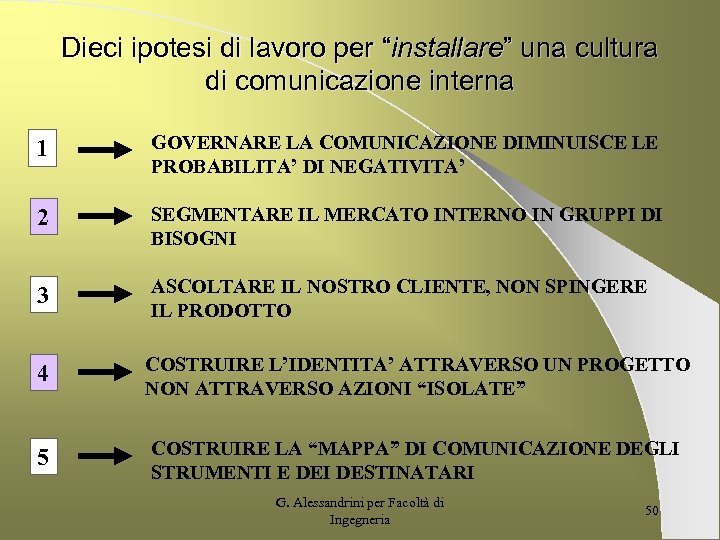

Dieci ipotesi di lavoro per “installare” una cultura di comunicazione interna 1 GOVERNARE LA COMUNICAZIONE DIMINUISCE LE PROBABILITA’ DI NEGATIVITA’ 2 SEGMENTARE IL MERCATO INTERNO IN GRUPPI DI BISOGNI 3 ASCOLTARE IL NOSTRO CLIENTE, NON SPINGERE IL PRODOTTO 4 COSTRUIRE L’IDENTITA’ ATTRAVERSO UN PROGETTO NON ATTRAVERSO AZIONI “ISOLATE” 5 COSTRUIRE LA “MAPPA” DI COMUNICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI DESTINATARI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 50

Dieci ipotesi di lavoro per “installare” una cultura di comunicazione interna 1 GOVERNARE LA COMUNICAZIONE DIMINUISCE LE PROBABILITA’ DI NEGATIVITA’ 2 SEGMENTARE IL MERCATO INTERNO IN GRUPPI DI BISOGNI 3 ASCOLTARE IL NOSTRO CLIENTE, NON SPINGERE IL PRODOTTO 4 COSTRUIRE L’IDENTITA’ ATTRAVERSO UN PROGETTO NON ATTRAVERSO AZIONI “ISOLATE” 5 COSTRUIRE LA “MAPPA” DI COMUNICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI DESTINATARI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 50

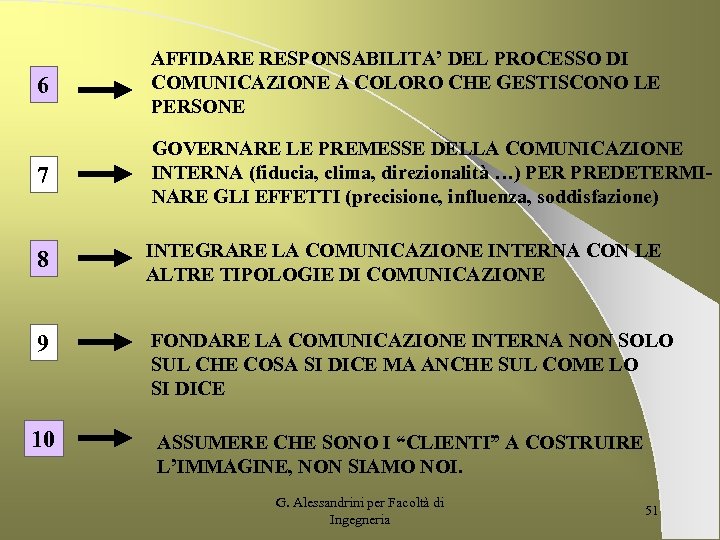

6 AFFIDARE RESPONSABILITA’ DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE A COLORO CHE GESTISCONO LE PERSONE 7 GOVERNARE LE PREMESSE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA (fiducia, clima, direzionalità …) PER PREDETERMINARE GLI EFFETTI (precisione, influenza, soddisfazione) 8 INTEGRARE LA COMUNICAZIONE INTERNA CON LE ALTRE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE 9 FONDARE LA COMUNICAZIONE INTERNA NON SOLO SUL CHE COSA SI DICE MA ANCHE SUL COME LO SI DICE 10 ASSUMERE CHE SONO I “CLIENTI” A COSTRUIRE L’IMMAGINE, NON SIAMO NOI. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 51

6 AFFIDARE RESPONSABILITA’ DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE A COLORO CHE GESTISCONO LE PERSONE 7 GOVERNARE LE PREMESSE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA (fiducia, clima, direzionalità …) PER PREDETERMINARE GLI EFFETTI (precisione, influenza, soddisfazione) 8 INTEGRARE LA COMUNICAZIONE INTERNA CON LE ALTRE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE 9 FONDARE LA COMUNICAZIONE INTERNA NON SOLO SUL CHE COSA SI DICE MA ANCHE SUL COME LO SI DICE 10 ASSUMERE CHE SONO I “CLIENTI” A COSTRUIRE L’IMMAGINE, NON SIAMO NOI. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 51

Uno strumento di pianificazione La mappa dei destinatari e dei messaggi (un esempio) Personale Destinatari Dirigenti Direttivo Messaggi Convention Strategie Andamento economico Front Line Neo-assunti Alti potenziali Riunioni Acquisizioni Impiegati D. C. TUTTI House organ New letter Vedemecum Identità aziendale Organizzazione Circolari Politiche del Personale Circolari ---------- House organ Campagna interna Nuovi Prodotti Concorrenza Vademecum Riunioni G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria House organ 52

Uno strumento di pianificazione La mappa dei destinatari e dei messaggi (un esempio) Personale Destinatari Dirigenti Direttivo Messaggi Convention Strategie Andamento economico Front Line Neo-assunti Alti potenziali Riunioni Acquisizioni Impiegati D. C. TUTTI House organ New letter Vedemecum Identità aziendale Organizzazione Circolari Politiche del Personale Circolari ---------- House organ Campagna interna Nuovi Prodotti Concorrenza Vademecum Riunioni G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria House organ 52

La Comunicazione Interna da funzione a processo IL VERTICE LE POLITICHE (che cosa comunicare, a chi) LA DIREZIONE PERSONALE PIANIFICAZIONE (quali mezzi, quando, a chi) CONTROLLO (quali effetti) UN COMITATO COMUNICAZIONE STRATEGIA (la coerenza tra la Comunicazione Interna e le altre Comunicazioni) LA LINEA I DESTINATARI/ CLIENTI GESTIONE (la relazione a supporto e Integrazione) RICEZIONE (e il ritorno) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 53

La Comunicazione Interna da funzione a processo IL VERTICE LE POLITICHE (che cosa comunicare, a chi) LA DIREZIONE PERSONALE PIANIFICAZIONE (quali mezzi, quando, a chi) CONTROLLO (quali effetti) UN COMITATO COMUNICAZIONE STRATEGIA (la coerenza tra la Comunicazione Interna e le altre Comunicazioni) LA LINEA I DESTINATARI/ CLIENTI GESTIONE (la relazione a supporto e Integrazione) RICEZIONE (e il ritorno) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 53

LA FUNZIONE COMUNICAZIONE INTERNA DEVE “ATTREZZARCI” PER REALIZZARE PROCESSI DI MONITORAGGIO CHE CONSENTANO DI “MIRARE” GLI INTERVENTI: QUALI SEGMENTI DI DESTINATARI, QUALI MESSAGGI, QUALI STRUMENTI. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 54

LA FUNZIONE COMUNICAZIONE INTERNA DEVE “ATTREZZARCI” PER REALIZZARE PROCESSI DI MONITORAGGIO CHE CONSENTANO DI “MIRARE” GLI INTERVENTI: QUALI SEGMENTI DI DESTINATARI, QUALI MESSAGGI, QUALI STRUMENTI. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 54

La cultura ha il potere di stabilire un canale di comunicazione tra i membri di un gruppo G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 55

La cultura ha il potere di stabilire un canale di comunicazione tra i membri di un gruppo G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 55

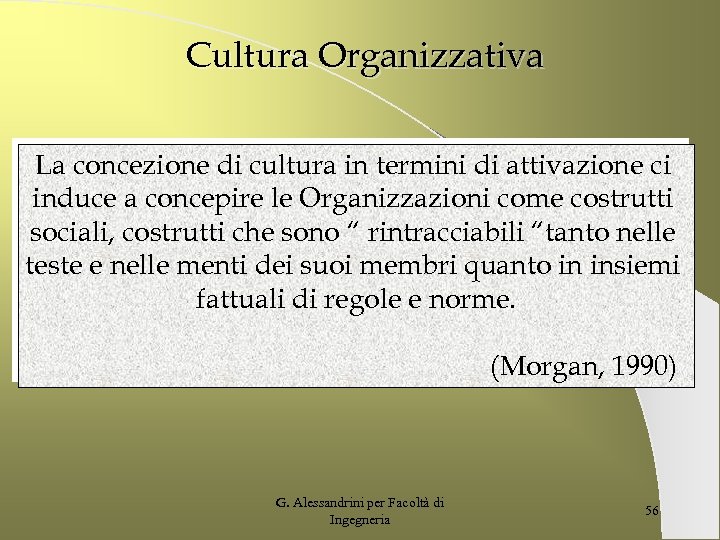

Cultura Organizzativa La concezione di cultura in termini di attivazione ci induce a concepire le Organizzazioni come costrutti sociali, costrutti che sono “ rintracciabili “tanto nelle sociali teste e nelle menti dei suoi membri quanto in insiemi fattuali di regole e norme. (Morgan, 1990) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 56

Cultura Organizzativa La concezione di cultura in termini di attivazione ci induce a concepire le Organizzazioni come costrutti sociali, costrutti che sono “ rintracciabili “tanto nelle sociali teste e nelle menti dei suoi membri quanto in insiemi fattuali di regole e norme. (Morgan, 1990) G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 56

La filosofia della cultura come parte del sistema di gestione del servizio CONCETTO DI SERVIZIO Fonte: Norman SEGMENTO DI MERCATO CULTURA SISTEMA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO IMMAGINE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 57

La filosofia della cultura come parte del sistema di gestione del servizio CONCETTO DI SERVIZIO Fonte: Norman SEGMENTO DI MERCATO CULTURA SISTEMA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO IMMAGINE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 57

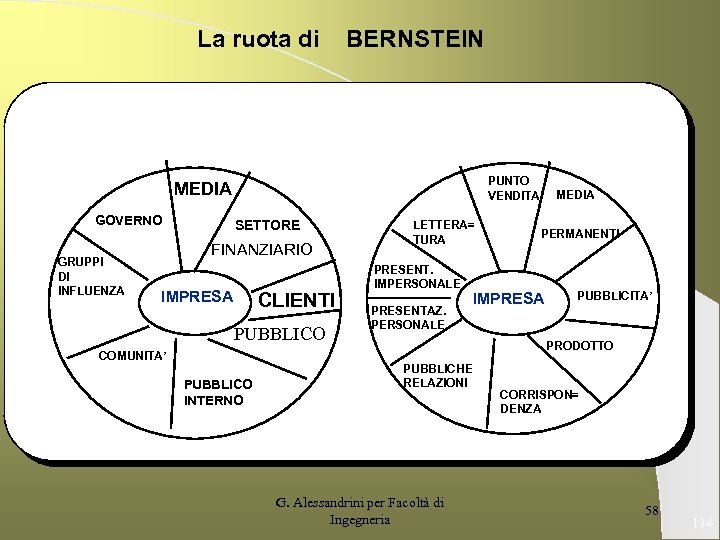

La ruota di BERNSTEIN PUNTO VENDITA MEDIA GOVERNO GRUPPI DI INFLUENZA SETTORE FINANZIARIO IMPRESA CLIENTI PUBBLICO COMUNITA’ PUBBLICO INTERNO LETTERA= TURA PRESENT. IMPERSONALE PRESENTAZ. PERSONALE MEDIA PERMANENTI IMPRESA PUBBLICITA’ PRODOTTO PUBBLICHE RELAZIONI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria CORRISPON= DENZA 58 114

La ruota di BERNSTEIN PUNTO VENDITA MEDIA GOVERNO GRUPPI DI INFLUENZA SETTORE FINANZIARIO IMPRESA CLIENTI PUBBLICO COMUNITA’ PUBBLICO INTERNO LETTERA= TURA PRESENT. IMPERSONALE PRESENTAZ. PERSONALE MEDIA PERMANENTI IMPRESA PUBBLICITA’ PRODOTTO PUBBLICHE RELAZIONI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria CORRISPON= DENZA 58 114

La comunicazione organizzativa SETTORE FINANZIARIO MEDIA CLIENTI GOVERNO L’IMPRESA GRUPPI DI INFLUENZA SETTORE COMMERCIALE PUBBLICO INTERNO COMUNITÀ G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 59 115

La comunicazione organizzativa SETTORE FINANZIARIO MEDIA CLIENTI GOVERNO L’IMPRESA GRUPPI DI INFLUENZA SETTORE COMMERCIALE PUBBLICO INTERNO COMUNITÀ G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 59 115

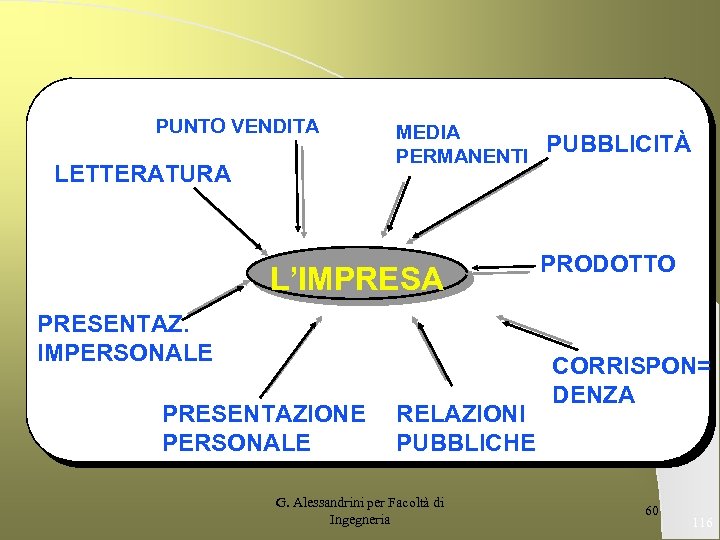

PUNTO VENDITA LETTERATURA MEDIA PERMANENTI L’IMPRESA PRESENTAZ. IMPERSONALE PRESENTAZIONE PERSONALE RELAZIONI PUBBLICHE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria PUBBLICITÀ PRODOTTO CORRISPON= DENZA 60 116

PUNTO VENDITA LETTERATURA MEDIA PERMANENTI L’IMPRESA PRESENTAZ. IMPERSONALE PRESENTAZIONE PERSONALE RELAZIONI PUBBLICHE G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria PUBBLICITÀ PRODOTTO CORRISPON= DENZA 60 116

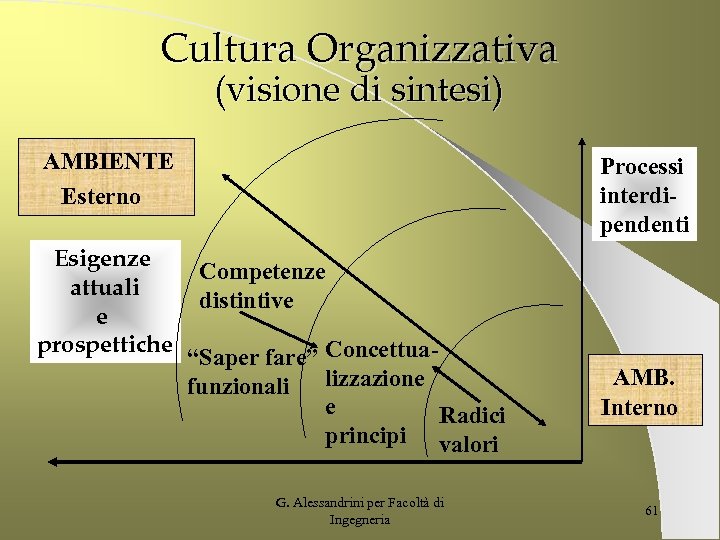

Cultura Organizzativa (visione di sintesi) AMBIENTE Esterno Esigenze attuali e prospettiche Processi interdipendenti Competenze distintive “Saper fare” Concettuafunzionali lizzazione e Radici principi valori G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria AMB. Interno 61

Cultura Organizzativa (visione di sintesi) AMBIENTE Esterno Esigenze attuali e prospettiche Processi interdipendenti Competenze distintive “Saper fare” Concettuafunzionali lizzazione e Radici principi valori G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria AMB. Interno 61

TERZO MODULO LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 62

TERZO MODULO LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 62

ELEMENTI BASE l ASSERTIVITA’ l CHIAREZZA DEL MESSAGGIO l DATI E IMMAGINI l COERENZA l CONGRUENZA DEL MESSAGGIO (OBIETTIVI E CONCLUSIONI) CONCLUSIONI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 63

ELEMENTI BASE l ASSERTIVITA’ l CHIAREZZA DEL MESSAGGIO l DATI E IMMAGINI l COERENZA l CONGRUENZA DEL MESSAGGIO (OBIETTIVI E CONCLUSIONI) CONCLUSIONI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 63

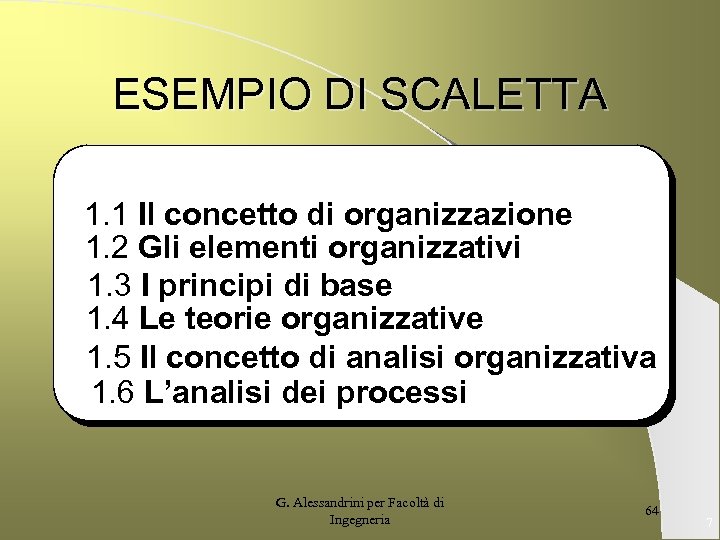

ESEMPIO DI SCALETTA 1. 1 Il concetto di organizzazione 1. 2 Gli elementi organizzativi 1. 3 I principi di base 1. 4 Le teorie organizzative 1. 5 Il concetto di analisi organizzativa 1. 6 L’analisi dei processi G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 64 7

ESEMPIO DI SCALETTA 1. 1 Il concetto di organizzazione 1. 2 Gli elementi organizzativi 1. 3 I principi di base 1. 4 Le teorie organizzative 1. 5 Il concetto di analisi organizzativa 1. 6 L’analisi dei processi G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 64 7

DIMENSIONE SIMBOLICA l IMMAGINE-CHIAVE l MOTIVO DOMINANTE l ANALOGIA l METAFORA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 65

DIMENSIONE SIMBOLICA l IMMAGINE-CHIAVE l MOTIVO DOMINANTE l ANALOGIA l METAFORA G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 65

ESEMPI DI LAYOUT l L’USO DI PROCESSI DI “e LEARNING” l PORTALE DELLA FORMAZIONE l L’USO DI UN’IMMAGINE l SCHEMATIZZAZIONI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 66

ESEMPI DI LAYOUT l L’USO DI PROCESSI DI “e LEARNING” l PORTALE DELLA FORMAZIONE l L’USO DI UN’IMMAGINE l SCHEMATIZZAZIONI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 66

PROGETTAZIONE FORMATIVA Gli scenari della formazione e lo Sviluppo delle risorse umane G. Alessandrini Dipartimento di Scienze delleducazione G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 67

PROGETTAZIONE FORMATIVA Gli scenari della formazione e lo Sviluppo delle risorse umane G. Alessandrini Dipartimento di Scienze delleducazione G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 67

G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 68

G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 68

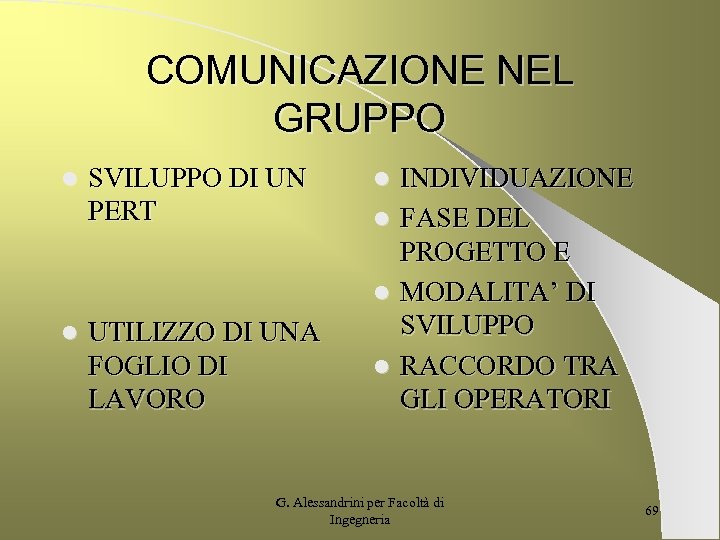

COMUNICAZIONE NEL GRUPPO l SVILUPPO DI UN PERT l UTILIZZO DI UNA FOGLIO DI LAVORO INDIVIDUAZIONE l FASE DEL PROGETTO E l MODALITA’ DI SVILUPPO l RACCORDO TRA GLI OPERATORI l G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 69

COMUNICAZIONE NEL GRUPPO l SVILUPPO DI UN PERT l UTILIZZO DI UNA FOGLIO DI LAVORO INDIVIDUAZIONE l FASE DEL PROGETTO E l MODALITA’ DI SVILUPPO l RACCORDO TRA GLI OPERATORI l G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 69

Il percorso della sessione Innovator SCENARIO FINALITA’ BANCA NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ATTUAZIONE VISION FATTORI-CHIAVE DEL CAMBIAMENTO CULTURA COMPETENZE CONCRETIZZAZIONE VISION PRIORITA’ SISTEMI INDICATORI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 70

Il percorso della sessione Innovator SCENARIO FINALITA’ BANCA NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO ATTUAZIONE VISION FATTORI-CHIAVE DEL CAMBIAMENTO CULTURA COMPETENZE CONCRETIZZAZIONE VISION PRIORITA’ SISTEMI INDICATORI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 70

Il progetto formativo Avvio del progetto tenuto dai RZ Ruoli Direttori di gestione filiale clienti Comunicazione del nuovo modello organizzativo Ruoli di front- line Rilascio del modello sulle filiali Contenuti differenziati per ruolo RUOLO E MKTG (1 G) RUOLO, MKTG E PIANIFICAZIONE (2 GG) Contenuti differenziati per ruolo SUPPORTO SW ALLA VENDITA) SUPPORTO SW ALLA VENDITA Autoapprendime nto Supporto sw Prima dei collaboratori, 2 gg In fase con il roll-out, 2 gg (CZ Uditori) Il Coaching di Vendita (CZ Uditori) Servizio Firmato Il Venditore Consulente Piani di lavoro Autoapprendime Vendere soluzioni nto Completamento professionale G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 71

Il progetto formativo Avvio del progetto tenuto dai RZ Ruoli Direttori di gestione filiale clienti Comunicazione del nuovo modello organizzativo Ruoli di front- line Rilascio del modello sulle filiali Contenuti differenziati per ruolo RUOLO E MKTG (1 G) RUOLO, MKTG E PIANIFICAZIONE (2 GG) Contenuti differenziati per ruolo SUPPORTO SW ALLA VENDITA) SUPPORTO SW ALLA VENDITA Autoapprendime nto Supporto sw Prima dei collaboratori, 2 gg In fase con il roll-out, 2 gg (CZ Uditori) Il Coaching di Vendita (CZ Uditori) Servizio Firmato Il Venditore Consulente Piani di lavoro Autoapprendime Vendere soluzioni nto Completamento professionale G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 71

Trasformazioni versus la net economy Old l l l Net Efficienza Investimenti in impianti Scorte Orientamento alla produzione Produzione di massa Meccanizzazione Prodotti con ciclo di vita lungo Produzione locale Pianificazione Relazioni competitive Formazione iniziale l l l l l Informazioni Produzione flessibile Digitalizzazione Cooperazione Cambiamento e innovazione Reti cooperative Formazione Creatività Investimenti in innovazione continua G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 72

Trasformazioni versus la net economy Old l l l Net Efficienza Investimenti in impianti Scorte Orientamento alla produzione Produzione di massa Meccanizzazione Prodotti con ciclo di vita lungo Produzione locale Pianificazione Relazioni competitive Formazione iniziale l l l l l Informazioni Produzione flessibile Digitalizzazione Cooperazione Cambiamento e innovazione Reti cooperative Formazione Creatività Investimenti in innovazione continua G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 72

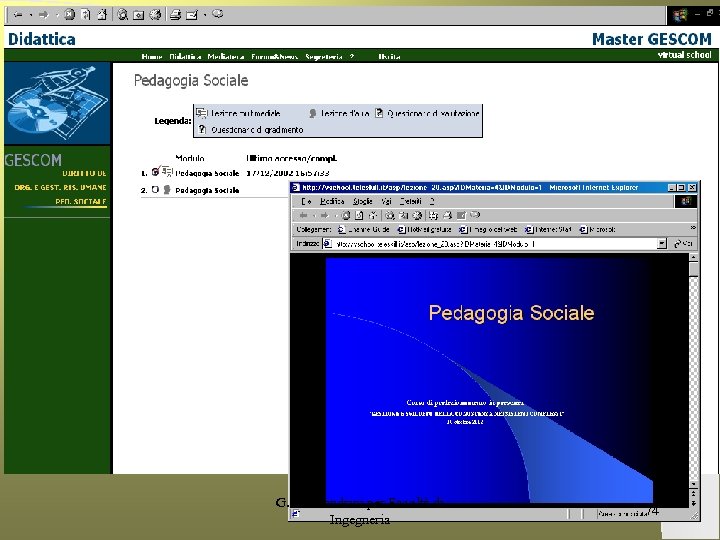

SIMULAZIONE l AMBIENTE WEB l FILMATO l IMMAGINI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 73

SIMULAZIONE l AMBIENTE WEB l FILMATO l IMMAGINI G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 73

G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 74

G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 74

RAPPRESENTAZIONE DI DATI ESEMPI. . G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 75

RAPPRESENTAZIONE DI DATI ESEMPI. . G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 75

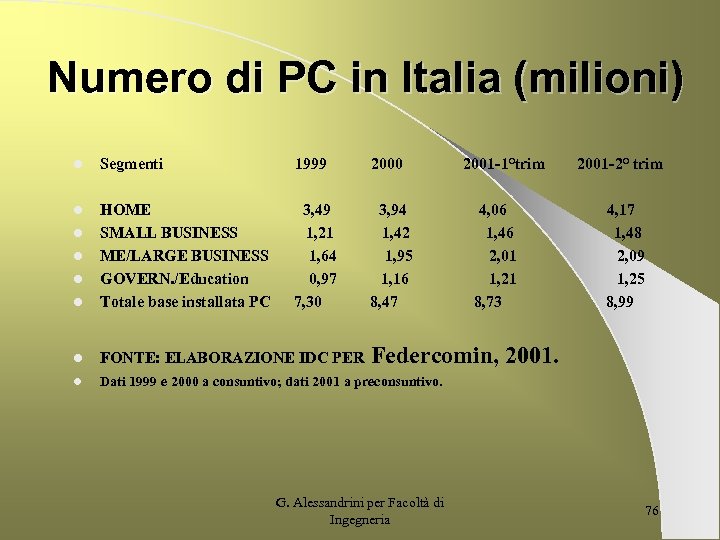

Numero di PC in Italia (milioni) l Segmenti 1999 2000 l l HOME SMALL BUSINESS ME/LARGE BUSINESS GOVERN. /Education Totale base installata PC 3, 49 1, 21 1, 64 0, 97 7, 30 3, 94 1, 42 1, 95 1, 16 8, 47 l FONTE: ELABORAZIONE IDC PER l Dati 1999 e 2000 a consuntivo; dati 2001 a preconsuntivo. l l l 2001 -1°trim 4, 06 1, 46 2, 01 1, 21 8, 73 2001 -2° trim 4, 17 1, 48 2, 09 1, 25 8, 99 Federcomin, 2001. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 76

Numero di PC in Italia (milioni) l Segmenti 1999 2000 l l HOME SMALL BUSINESS ME/LARGE BUSINESS GOVERN. /Education Totale base installata PC 3, 49 1, 21 1, 64 0, 97 7, 30 3, 94 1, 42 1, 95 1, 16 8, 47 l FONTE: ELABORAZIONE IDC PER l Dati 1999 e 2000 a consuntivo; dati 2001 a preconsuntivo. l l l 2001 -1°trim 4, 06 1, 46 2, 01 1, 21 8, 73 2001 -2° trim 4, 17 1, 48 2, 09 1, 25 8, 99 Federcomin, 2001. G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 76

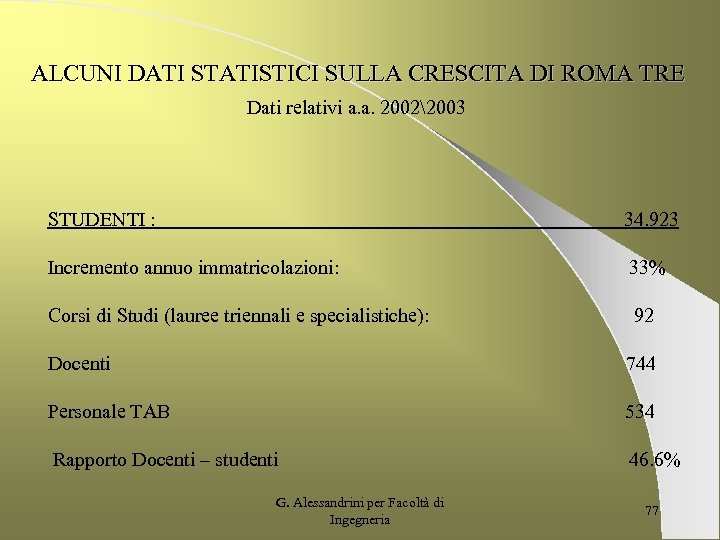

ALCUNI DATI STATISTICI SULLA CRESCITA DI ROMA TRE Dati relativi a. a. 20022003 STUDENTI : 34. 923 Incremento annuo immatricolazioni: 33% Corsi di Studi (lauree triennali e specialistiche): 92 Docenti 744 Personale TAB 534 Rapporto Docenti – studenti 46. 6% G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 77

ALCUNI DATI STATISTICI SULLA CRESCITA DI ROMA TRE Dati relativi a. a. 20022003 STUDENTI : 34. 923 Incremento annuo immatricolazioni: 33% Corsi di Studi (lauree triennali e specialistiche): 92 Docenti 744 Personale TAB 534 Rapporto Docenti – studenti 46. 6% G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 77

“Non è difficile risvegliare l’amore del bene negli uditori; se uno ci sa toccare, si risvegliano subito i nuovi sentimenti che erano come in letargo “ Seneca, Epistulae, CVII G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 78

“Non è difficile risvegliare l’amore del bene negli uditori; se uno ci sa toccare, si risvegliano subito i nuovi sentimenti che erano come in letargo “ Seneca, Epistulae, CVII G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 78

Per approfondimenti: Prof. ssa Giuditta Alessandrini Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze della Formazione Via del Castro Pretorio, 20, 00185 Roma Tel. 06/4462552 E-mail: g. alessandrini@uniroma 3. it G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 79

Per approfondimenti: Prof. ssa Giuditta Alessandrini Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze della Formazione Via del Castro Pretorio, 20, 00185 Roma Tel. 06/4462552 E-mail: g. alessandrini@uniroma 3. it G. Alessandrini per Facoltà di Ingegneria 79