КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, основан в XI веке Феодосием.

istoricheskie_portrety.ppt

- Размер: 8.1 Мб

- Автор:

- Количество слайдов: 69

Описание презентации КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, основан в XI веке Феодосием. по слайдам

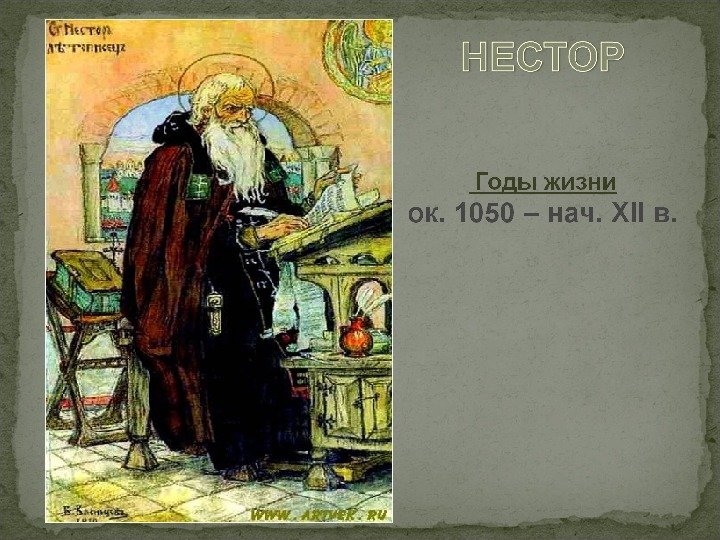

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, основан в XI веке Феодосием. Нестор постригся в «черноризцы» в 70 -е гг. XI века, позже возведен в чин дьякона.

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, основан в XI веке Феодосием. Нестор постригся в «черноризцы» в 70 -е гг. XI века, позже возведен в чин дьякона.

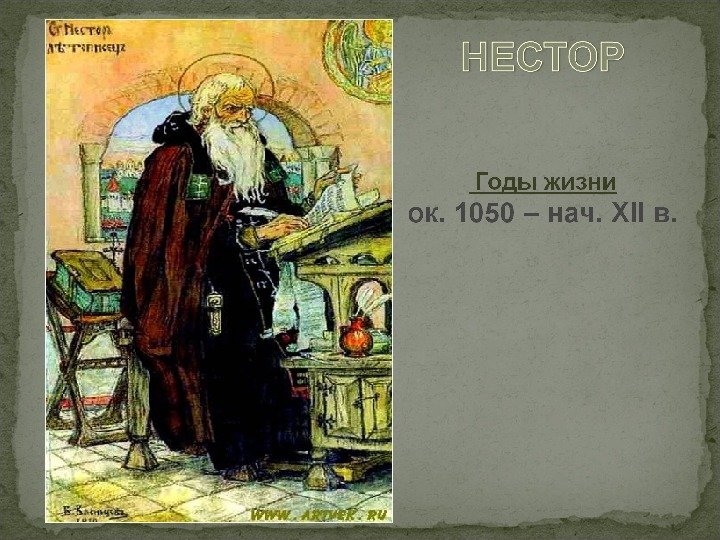

Произведения 1. «Повесть временных лет» 2. «Житие Бориса и Глеба» 3. «Житие Феодосия» Целью написания «Повести временных лет» было объединение различных сведений о восточных славянах и Руси, рассеянных по различным источникам в единый летописный свод, дать объяснение и оценку описываемым историческим событиям, а также показать роль великокняжеской власти, родословную князей от Рюрика.

Произведения 1. «Повесть временных лет» 2. «Житие Бориса и Глеба» 3. «Житие Феодосия» Целью написания «Повести временных лет» было объединение различных сведений о восточных славянах и Руси, рассеянных по различным источникам в единый летописный свод, дать объяснение и оценку описываемым историческим событиям, а также показать роль великокняжеской власти, родословную князей от Рюрика.

«Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля» ИСТОЧНИКИ: • устные рассказы старцев; • документы княжеского архива; • иноземные хроники; • народные сказания; • предыдущие летописные своды; • свои наблюдения событий, очевидцем которых он был.

«Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля» ИСТОЧНИКИ: • устные рассказы старцев; • документы княжеского архива; • иноземные хроники; • народные сказания; • предыдущие летописные своды; • свои наблюдения событий, очевидцем которых он был.

Антакольский «Нестор» ЗНАЧЕНИЕ: • Нестор создал летопись истории славян и Руси, которую он вписал в историю всемирную, где славяне заняли свое место среди других народов; • это легендарная история содержит народную память, автор высказывает свою оценку событий, анализирует, и даже оспаривает некоторые предания; • Нестор соединил воедино первоначальные, разрозненные по разным источникам сведения; • ПВЛ – важнейший письменный источник по древней истории восточных славян и Руси.

Антакольский «Нестор» ЗНАЧЕНИЕ: • Нестор создал летопись истории славян и Руси, которую он вписал в историю всемирную, где славяне заняли свое место среди других народов; • это легендарная история содержит народную память, автор высказывает свою оценку событий, анализирует, и даже оспаривает некоторые предания; • Нестор соединил воедино первоначальные, разрозненные по разным источникам сведения; • ПВЛ – важнейший письменный источник по древней истории восточных славян и Руси.

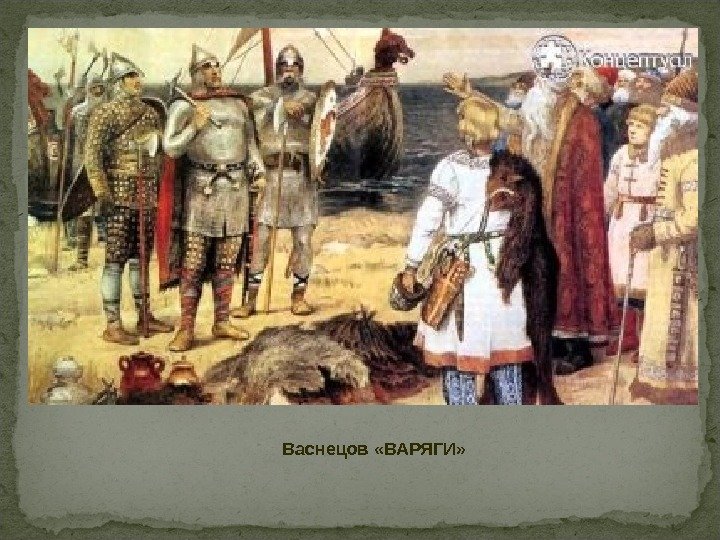

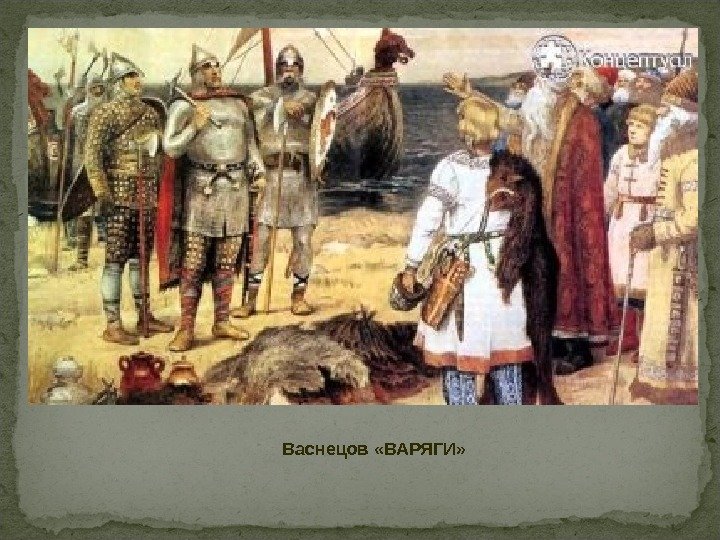

Васнецов «ВАРЯГИ»

Васнецов «ВАРЯГИ»

Новгород – Рюрик; Белоозеро – Синеус; Изборск – Трувор;

Новгород – Рюрик; Белоозеро – Синеус; Изборск – Трувор;

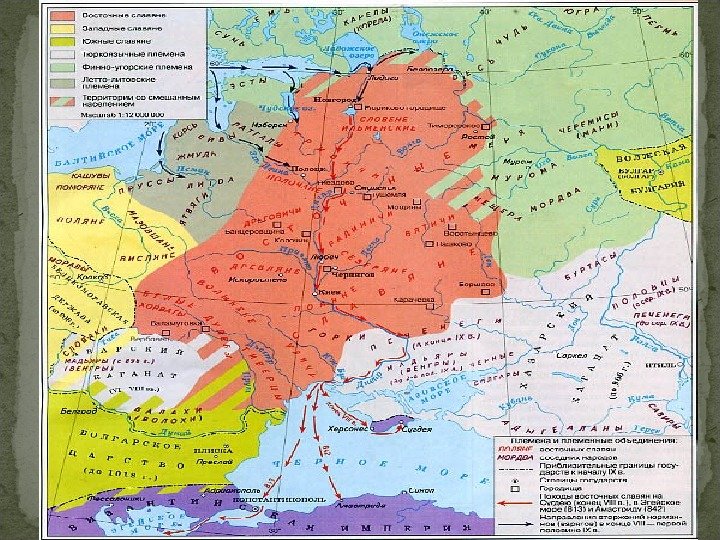

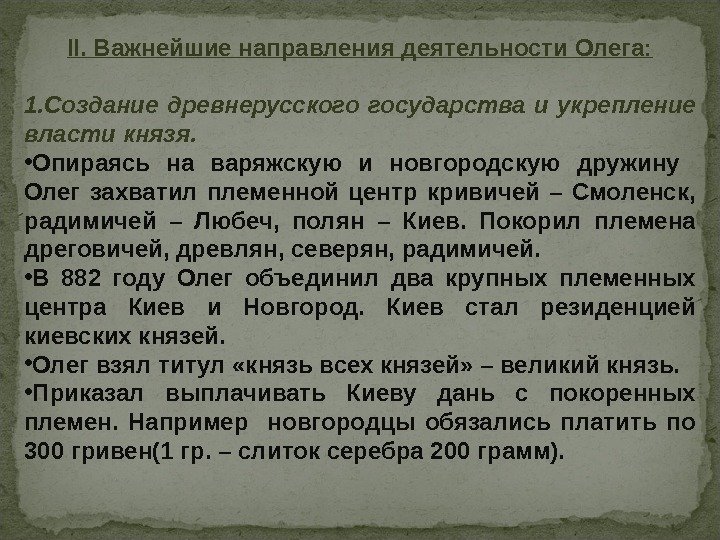

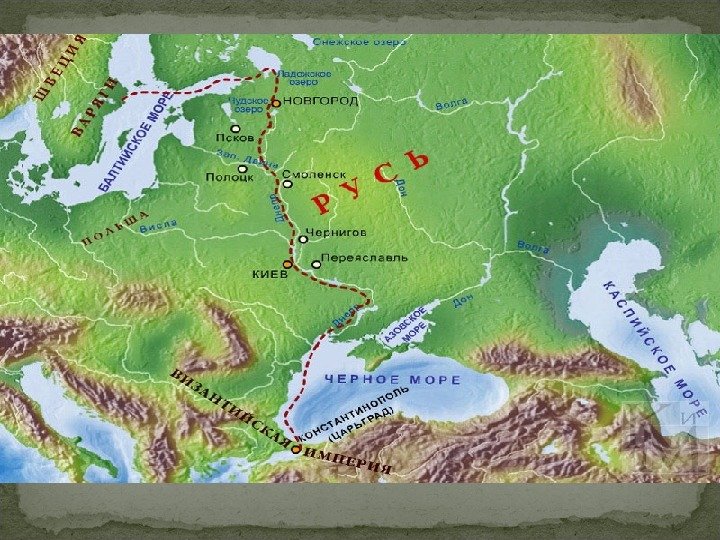

II. Важнейшие направления деятельности Олега: 1. Создание древнерусского государства и укрепление власти князя. • Опираясь на варяжскую и новгородскую дружину Олег захватил племенной центр кривичей – Смоленск, радимичей – Любеч, полян – Киев. Покорил племена дреговичей, древлян, северян, радимичей. • В 882 году Олег объединил два крупных племенных центра Киев и Новгород. Киев стал резиденцией киевских князей. • Олег взял титул «князь всех князей» – великий князь. • Приказал выплачивать Киеву дань с покоренных племен. Например новгородцы обязались платить по 300 гривен(1 гр. – слиток серебра 200 грамм).

II. Важнейшие направления деятельности Олега: 1. Создание древнерусского государства и укрепление власти князя. • Опираясь на варяжскую и новгородскую дружину Олег захватил племенной центр кривичей – Смоленск, радимичей – Любеч, полян – Киев. Покорил племена дреговичей, древлян, северян, радимичей. • В 882 году Олег объединил два крупных племенных центра Киев и Новгород. Киев стал резиденцией киевских князей. • Олег взял титул «князь всех князей» – великий князь. • Приказал выплачивать Киеву дань с покоренных племен. Например новгородцы обязались платить по 300 гривен(1 гр. – слиток серебра 200 грамм).

2. Внешняя политика : • Часть восточнославянских племен находилась в зависимости от хазар и платила им дань. Северянам и радимичам Олег приказал «Не дайте хазарам, а мне дайте» . Защитил от набегов хазар, освободил от зависимости. • На рубеже IX – X вв. Олег потерпел поражение от венгров, которые передвигались по Причерноморью на запад, обрушились на русские земли. Олег был разбит и заперся в Киеве. В итоге заключили договор, венгро — русский союз. • Отношения с Византией. 907 г. – успешный поход на Константинополь, греки запросили мира. Императоры Лев VI и его брат и соправитель Александр выплатили огромную контрибуцию (12 гривен за уключину. 2000 кораблей по 40 воинов в каждом).

2. Внешняя политика : • Часть восточнославянских племен находилась в зависимости от хазар и платила им дань. Северянам и радимичам Олег приказал «Не дайте хазарам, а мне дайте» . Защитил от набегов хазар, освободил от зависимости. • На рубеже IX – X вв. Олег потерпел поражение от венгров, которые передвигались по Причерноморью на запад, обрушились на русские земли. Олег был разбит и заперся в Киеве. В итоге заключили договор, венгро — русский союз. • Отношения с Византией. 907 г. – успешный поход на Константинополь, греки запросили мира. Императоры Лев VI и его брат и соправитель Александр выплатили огромную контрибуцию (12 гривен за уключину. 2000 кораблей по 40 воинов в каждом).

Укрепления Константинополя (Царьграда) «Твой щит на вратах Цареграда»

Укрепления Константинополя (Царьграда) «Твой щит на вратах Цареграда»

• Русские послы могли проживать за счет казны Византии. • Русские купцы право получать «месячину» , т. е. помесячное содержание и право на беспошлинную торговлю. • Клялись византийцы крестом, а Олег с дружиной Перуном. 911 год – подтверждение мирного договора с Византией – первый развернутый письменный договор. Договор заключен на двух языках – русском и греческом, состоял из 13 статей которые содержали договоренности между Русью и Византией по экономическим, политическим и военным вопросам. Был заключен военный союз, в результате русские отряды стали появляться в составе византийского войска.

• Русские послы могли проживать за счет казны Византии. • Русские купцы право получать «месячину» , т. е. помесячное содержание и право на беспошлинную торговлю. • Клялись византийцы крестом, а Олег с дружиной Перуном. 911 год – подтверждение мирного договора с Византией – первый развернутый письменный договор. Договор заключен на двух языках – русском и греческом, состоял из 13 статей которые содержали договоренности между Русью и Византией по экономическим, политическим и военным вопросам. Был заключен военный союз, в результате русские отряды стали появляться в составе византийского войска.

В. Васнецов. Прощание Олега с конем.

В. Васнецов. Прощание Олега с конем.

III. Характеристика результатов деятельности: • Начав как деятель местного масштаба, Олег стал создателем и правителем огромного государства, взял под контроль важный торговый путь «из варяг в греки» , подчинил многие восточнославянские племена. • Освободил от хазарской зависимости славян. • Заключение договора между Русью и Византией способствовало развитию торговли, увеличению количества товаров, вывозимых в Византию. • Возросло значение пути «из варяг в греки» . • Усилился международный авторитет Руси.

III. Характеристика результатов деятельности: • Начав как деятель местного масштаба, Олег стал создателем и правителем огромного государства, взял под контроль важный торговый путь «из варяг в греки» , подчинил многие восточнославянские племена. • Освободил от хазарской зависимости славян. • Заключение договора между Русью и Византией способствовало развитию торговли, увеличению количества товаров, вывозимых в Византию. • Возросло значение пути «из варяг в греки» . • Усилился международный авторитет Руси.

Что известно о Игоре? • Сын Рюрика, племянник Олега (многие историки считают, что родство Игоря с Рюриком позднейшая легенда); • В 903 году Олег женил Игоря на Ольге ; • Игорь оставался управлять Киевом во время походов Олега на Византию; Историк С. М. Соловьев: «. . По счету летописца, преемник Олегов Игорь, сын Рюриков, княжил 33 года (912 — 945) и только пять преданий записано в летописи о делах этого князя; В летописи сказано, что Игорь остался по смерти отца младенцем; в предании о занятии Киева Олегом Игорь является также младенцем, которого не могли даже вывести, а вынесли на руках; если Олег княжил 33 года, то Игорю по смерти его должно было быть около 35 лет. Под 903 годом упоминается о женитьбе Игоря: Игорь вырос, говорит летописец, ходил по Олеге, слушался его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Во время похода Олегова под Царьград Игорь оставался в Киеве.

Что известно о Игоре? • Сын Рюрика, племянник Олега (многие историки считают, что родство Игоря с Рюриком позднейшая легенда); • В 903 году Олег женил Игоря на Ольге ; • Игорь оставался управлять Киевом во время походов Олега на Византию; Историк С. М. Соловьев: «. . По счету летописца, преемник Олегов Игорь, сын Рюриков, княжил 33 года (912 — 945) и только пять преданий записано в летописи о делах этого князя; В летописи сказано, что Игорь остался по смерти отца младенцем; в предании о занятии Киева Олегом Игорь является также младенцем, которого не могли даже вывести, а вынесли на руках; если Олег княжил 33 года, то Игорю по смерти его должно было быть около 35 лет. Под 903 годом упоминается о женитьбе Игоря: Игорь вырос, говорит летописец, ходил по Олеге, слушался его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Во время похода Олегова под Царьград Игорь оставался в Киеве.

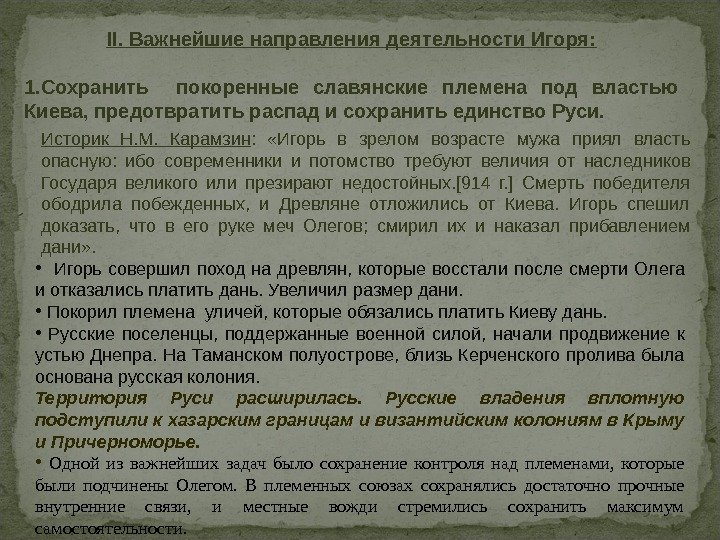

II. Важнейшие направления деятельности Игоря: 1. Сохранить покоренные славянские племена под властью Киева, предотвратить распад и сохранить единство Руси. Историк Н. М. Карамзин : «Игорь в зрелом возрасте мужа приял власть опасную: ибо современники и потомство требуют величия от наследников Государя великого или презирают недостойных. [914 г. ] Смерть победителя ободрила побежденных, и Древляне отложились от Киева. Игорь спешил доказать, что в его руке меч Олегов; смирил их и наказал прибавлением дани» . • Игорь совершил поход на древлян, которые восстали после смерти Олега и отказались платить дань. Увеличил размер дани. • Покорил племена уличей, которые обязались платить Киеву дань. • Русские поселенцы, поддержанные военной силой, начали продвижение к устью Днепра. На Таманском полуострове, близь Керченского пролива была основана русская колония. Территория Руси расширилась. Русские владения вплотную подступили к хазарским границам и византийским колониям в Крыму и Причерноморье. • Одной из важнейших задач было сохранение контроля над племенами, которые были подчинены Олегом. В племенных союзах сохранялись достаточно прочные внутренние связи, и местные вожди стремились сохранить максимум самостоятельности.

II. Важнейшие направления деятельности Игоря: 1. Сохранить покоренные славянские племена под властью Киева, предотвратить распад и сохранить единство Руси. Историк Н. М. Карамзин : «Игорь в зрелом возрасте мужа приял власть опасную: ибо современники и потомство требуют величия от наследников Государя великого или презирают недостойных. [914 г. ] Смерть победителя ободрила побежденных, и Древляне отложились от Киева. Игорь спешил доказать, что в его руке меч Олегов; смирил их и наказал прибавлением дани» . • Игорь совершил поход на древлян, которые восстали после смерти Олега и отказались платить дань. Увеличил размер дани. • Покорил племена уличей, которые обязались платить Киеву дань. • Русские поселенцы, поддержанные военной силой, начали продвижение к устью Днепра. На Таманском полуострове, близь Керченского пролива была основана русская колония. Территория Руси расширилась. Русские владения вплотную подступили к хазарским границам и византийским колониям в Крыму и Причерноморье. • Одной из важнейших задач было сохранение контроля над племенами, которые были подчинены Олегом. В племенных союзах сохранялись достаточно прочные внутренние связи, и местные вожди стремились сохранить максимум самостоятельности.

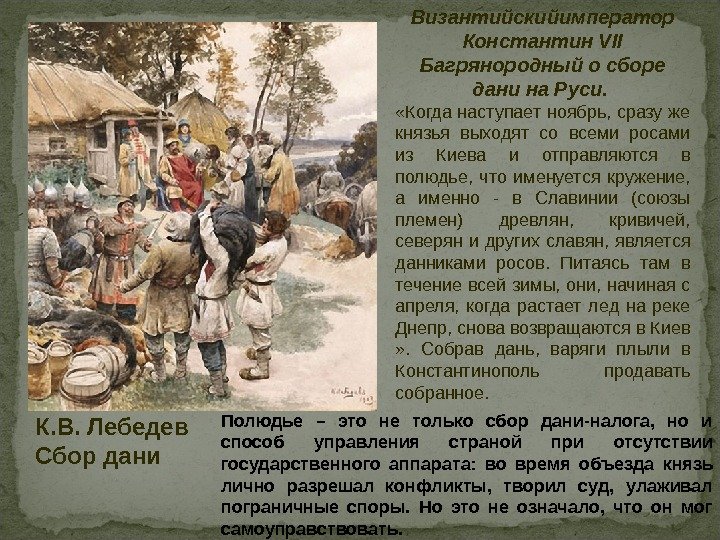

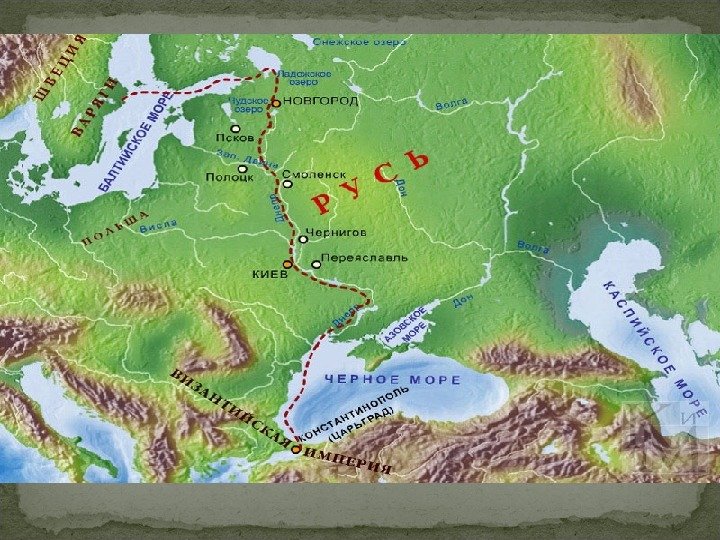

Полюдье – сбор князем дани с подвластных племен. • «Ходить по людям» . Объезд князем подвластной территории начинался глубокой осенью и продолжался всю зиму. • Длина кругового пути составляла 1200 – 1500 км. День конного пути приравнивается к 30 км. • Дань: меха (куницы, горностая, белки), лен, мед, воск, продукты питания, одежда (кормление князя и дружины). Важным механизмом сохранения контроля над государственной территорией в начале X в. стало «полюдье»

Полюдье – сбор князем дани с подвластных племен. • «Ходить по людям» . Объезд князем подвластной территории начинался глубокой осенью и продолжался всю зиму. • Длина кругового пути составляла 1200 – 1500 км. День конного пути приравнивается к 30 км. • Дань: меха (куницы, горностая, белки), лен, мед, воск, продукты питания, одежда (кормление князя и дружины). Важным механизмом сохранения контроля над государственной территорией в начале X в. стало «полюдье»

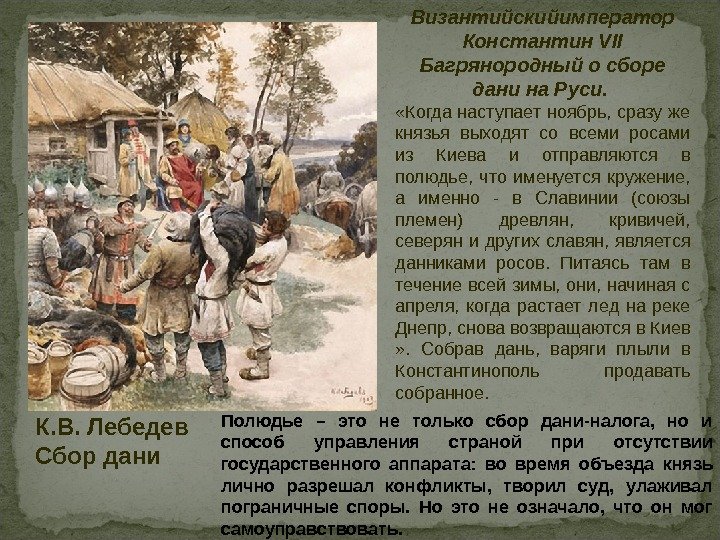

К. В. Лебедев Сбор дани Византийскийимператор Константин VII Багрянородный о сборе дани на Руси. «Когда наступает ноябрь, сразу же князья выходят со всеми росами из Киева и отправляются в полюдье, что именуется кружение, а именно — в Славинии (союзы племен) древлян, кривичей, северян и других славян, является данниками росов. Питаясь там в течение всей зимы, они, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, снова возвращаются в Киев » . Собрав дань, варяги плыли в Константинополь продавать собранное. Полюдье – это не только сбор дани-налога, но и способ управления страной при отсутствии государственного аппарата: во время объезда князь лично разрешал конфликты, творил суд, улаживал пограничные споры. Но это не означало, что он мог самоуправствовать.

К. В. Лебедев Сбор дани Византийскийимператор Константин VII Багрянородный о сборе дани на Руси. «Когда наступает ноябрь, сразу же князья выходят со всеми росами из Киева и отправляются в полюдье, что именуется кружение, а именно — в Славинии (союзы племен) древлян, кривичей, северян и других славян, является данниками росов. Питаясь там в течение всей зимы, они, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, снова возвращаются в Киев » . Собрав дань, варяги плыли в Константинополь продавать собранное. Полюдье – это не только сбор дани-налога, но и способ управления страной при отсутствии государственного аппарата: во время объезда князь лично разрешал конфликты, творил суд, улаживал пограничные споры. Но это не означало, что он мог самоуправствовать.

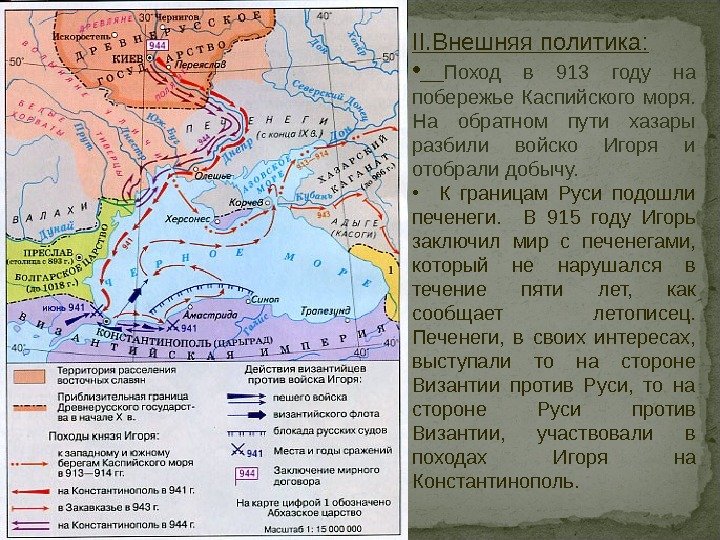

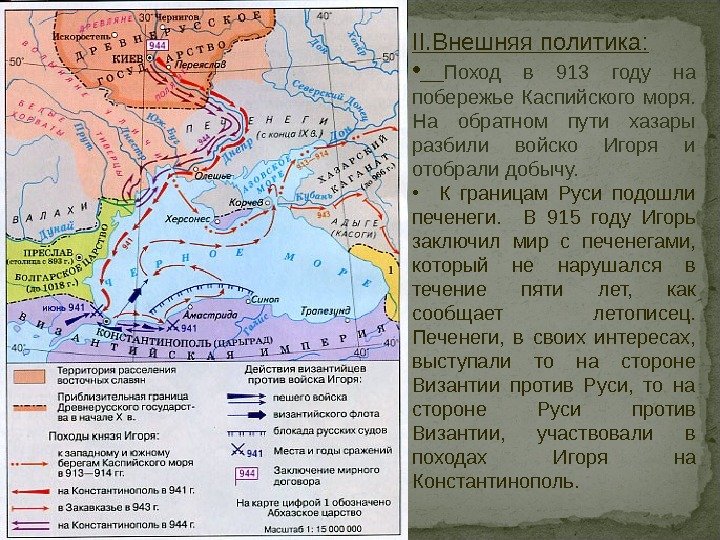

II. Внешняя политика: • Поход в 913 году на побережье Каспийского моря. На обратном пути хазары разбили войско Игоря и отобрали добычу. • К границам Руси подошли печенеги. В 915 году Игорь заключил мир с печенегами, который не нарушался в течение пяти лет, как сообщает летописец. Печенеги, в своих интересах, выступали то на стороне Византии против Руси, то на стороне Руси против Византии, участвовали в походах Игоря на Константинополь.

II. Внешняя политика: • Поход в 913 году на побережье Каспийского моря. На обратном пути хазары разбили войско Игоря и отобрали добычу. • К границам Руси подошли печенеги. В 915 году Игорь заключил мир с печенегами, который не нарушался в течение пяти лет, как сообщает летописец. Печенеги, в своих интересах, выступали то на стороне Византии против Руси, то на стороне Руси против Византии, участвовали в походах Игоря на Константинополь.

Историк Н. М. Карамзин : «Восточная страна нынешней Российской Монархии, где текут реки Иртыш, Тобол, Урал, Волга, в продолжение многих столетий ужасала Европу грозным явлением народов, которые один за другим выходили из ее степей обширных, различные, может быть, языком, но сходные характером, образом жизни и свирепостию. Все были кочующие; все питались скотоводством и звериною ловлею: Гунны, Угры, Болгары, Авары, Турки — и все они исчезли в Европе, кроме Угров и Турков. Не зная земледелия, обитая в шатрах, кибитках, или вежах, Печенеги искали единственно тучных лугов для стад; искали также богатых соседей для грабительства; славились быстротою коней своих; вооруженные копьями, луком, стрелами, мгновенно окружали неприятеля и мгновенно скрывались от глаз его; бросались на лошадях в самые глубокие реки или вместо лодок употребляли большие кожи. Они носили персидскую одежду, и лица их изображали свирепость.

Историк Н. М. Карамзин : «Восточная страна нынешней Российской Монархии, где текут реки Иртыш, Тобол, Урал, Волга, в продолжение многих столетий ужасала Европу грозным явлением народов, которые один за другим выходили из ее степей обширных, различные, может быть, языком, но сходные характером, образом жизни и свирепостию. Все были кочующие; все питались скотоводством и звериною ловлею: Гунны, Угры, Болгары, Авары, Турки — и все они исчезли в Европе, кроме Угров и Турков. Не зная земледелия, обитая в шатрах, кибитках, или вежах, Печенеги искали единственно тучных лугов для стад; искали также богатых соседей для грабительства; славились быстротою коней своих; вооруженные копьями, луком, стрелами, мгновенно окружали неприятеля и мгновенно скрывались от глаз его; бросались на лошадях в самые глубокие реки или вместо лодок употребляли большие кожи. Они носили персидскую одежду, и лица их изображали свирепость.

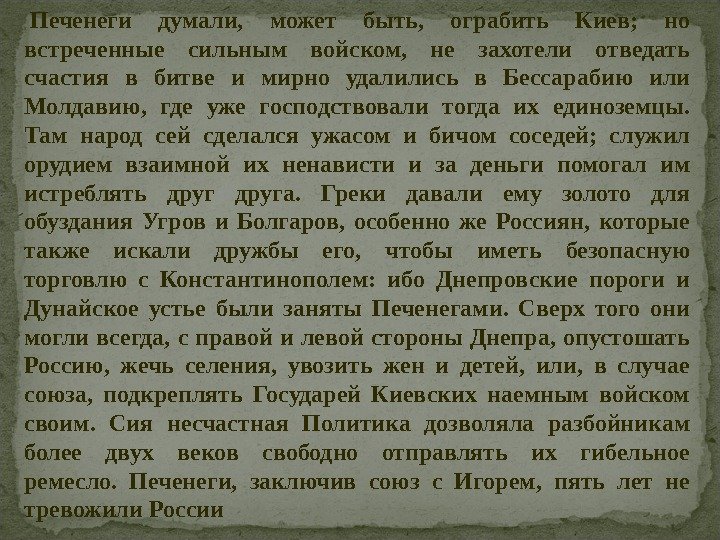

Печенеги думали, может быть, ограбить Киев; но встреченные сильным войском, не захотели отведать счастия в битве и мирно удалились в Бессарабию или Молдавию, где уже господствовали тогда их единоземцы. Там народ сей сделался ужасом и бичом соседей; служил орудием взаимной их ненависти и за деньги помогал им истреблять друга. Греки давали ему золото для обуздания Угров и Болгаров, особенно же Россиян, которые также искали дружбы его, чтобы иметь безопасную торговлю с Константинополем: ибо Днепровские пороги и Дунайское устье были заняты Печенегами. Сверх того они могли всегда, с правой и левой стороны Днепра, опустошать Россию, жечь селения, увозить жен и детей, или, в случае союза, подкреплять Государей Киевских наемным войском своим. Сия несчастная Политика дозволяла разбойникам более двух веков свободно отправлять их гибельное ремесло. Печенеги, заключив союз с Игорем, пять лет не тревожили России

Печенеги думали, может быть, ограбить Киев; но встреченные сильным войском, не захотели отведать счастия в битве и мирно удалились в Бессарабию или Молдавию, где уже господствовали тогда их единоземцы. Там народ сей сделался ужасом и бичом соседей; служил орудием взаимной их ненависти и за деньги помогал им истреблять друга. Греки давали ему золото для обуздания Угров и Болгаров, особенно же Россиян, которые также искали дружбы его, чтобы иметь безопасную торговлю с Константинополем: ибо Днепровские пороги и Дунайское устье были заняты Печенегами. Сверх того они могли всегда, с правой и левой стороны Днепра, опустошать Россию, жечь селения, увозить жен и детей, или, в случае союза, подкреплять Государей Киевских наемным войском своим. Сия несчастная Политика дозволяла разбойникам более двух веков свободно отправлять их гибельное ремесло. Печенеги, заключив союз с Игорем, пять лет не тревожили России

Князь Игорь принимает послов. • В 943 году русские войска, под предводительством князя Игоря, осуществили поход в Закавказье. Руссы взяли город Дербент, затем через Ширван, разгромив здесь войска ширваншаха, по реке Куре поднялись вверх и захватили крупнейший в то время город Закавказья – Берда. По мнению А. П. Новосельцева, из Берда руссы ушли на Северный Кавказ, через Дарьяльский проход, бывший во владении союзного им аланского царя. Этот поход стал первым совместным походом руссов и аланов

Князь Игорь принимает послов. • В 943 году русские войска, под предводительством князя Игоря, осуществили поход в Закавказье. Руссы взяли город Дербент, затем через Ширван, разгромив здесь войска ширваншаха, по реке Куре поднялись вверх и захватили крупнейший в то время город Закавказья – Берда. По мнению А. П. Новосельцева, из Берда руссы ушли на Северный Кавказ, через Дарьяльский проход, бывший во владении союзного им аланского царя. Этот поход стал первым совместным походом руссов и аланов

Войны с Византией: • 941 год – поход Игоря на Византию. Отряды руссов учинили разгром пригородов и двинулись к столице. Целый день под стенами Константинополя шел бой. Греки направляли сквозь медные трубы на русские корабли горючую смесь «греческий огонь» . Русские корабли были сожжены. • Уцелевшие корабли пошли вдоль побережья Малой Азии. Было захвачено много городов, монастырей. • После поражения на море русские дружины были разгромлены в сухопутном сражении.

Войны с Византией: • 941 год – поход Игоря на Византию. Отряды руссов учинили разгром пригородов и двинулись к столице. Целый день под стенами Константинополя шел бой. Греки направляли сквозь медные трубы на русские корабли горючую смесь «греческий огонь» . Русские корабли были сожжены. • Уцелевшие корабли пошли вдоль побережья Малой Азии. Было захвачено много городов, монастырей. • После поражения на море русские дружины были разгромлены в сухопутном сражении.

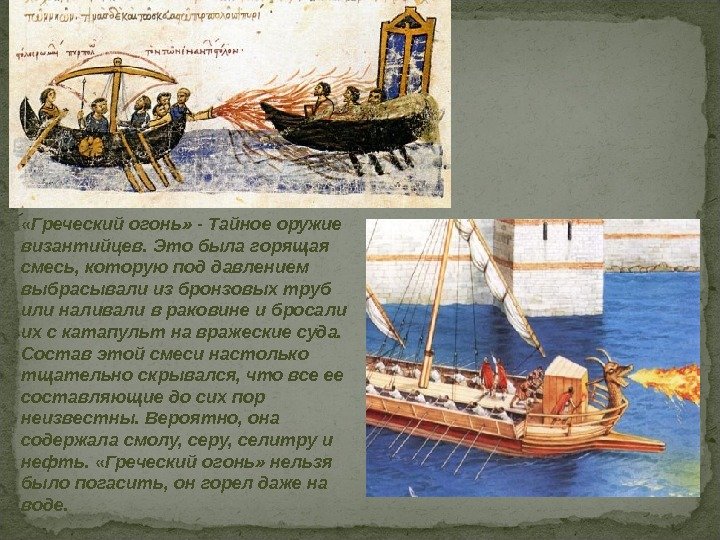

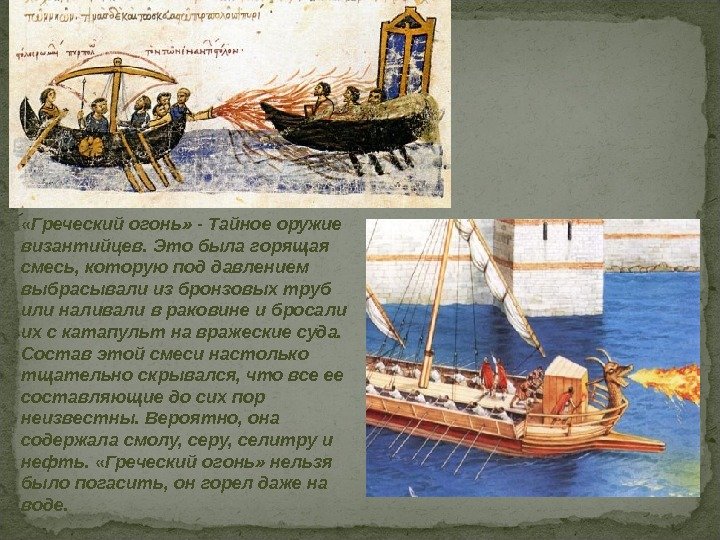

«Греческий огонь» — Тайное оружие византийцев. Это была горящая смесь, которую под давлением выбрасывали из бронзовых труб или наливали в раковине и бросали их с катапульт на вражеские суда. Состав этой смеси настолько тщательно скрывался, что все ее составляющие до сих пор неизвестны. Вероятно, она содержала смолу, серу, селитру и нефть. «Греческий огонь» нельзя было погасить, он горел даже на воде.

«Греческий огонь» — Тайное оружие византийцев. Это была горящая смесь, которую под давлением выбрасывали из бронзовых труб или наливали в раковине и бросали их с катапульт на вражеские суда. Состав этой смеси настолько тщательно скрывался, что все ее составляющие до сих пор неизвестны. Вероятно, она содержала смолу, серу, селитру и нефть. «Греческий огонь» нельзя было погасить, он горел даже на воде.

944 год – Игорь с новой ратью вновь выступил на Византию. Заручился поддержкой союзников. Венгры совершили поход по византийской территории и подошли к стенам Константинополя. Сюда же подошли русские дружины. • Увидев огромную силу греки выслали посольство с просьбой о мире. Мирный договор 944 года (утвержден сначала в Константинополе – император Роман I Лакапин, потом утвержден в Киеве). — восстановление мира между Русью и Византией; — Византия обязана выплачивать ежегодную дань и военную контрибуцию (статьи из прежнего договора); — Отмена права беспошлинной торговли русских купцов; — Признание за Русью новых территорий в устье Днепра, на Таманском полуострове (новые статьи) — военный союз Руси и Византии был направлен против Хазарии

944 год – Игорь с новой ратью вновь выступил на Византию. Заручился поддержкой союзников. Венгры совершили поход по византийской территории и подошли к стенам Константинополя. Сюда же подошли русские дружины. • Увидев огромную силу греки выслали посольство с просьбой о мире. Мирный договор 944 года (утвержден сначала в Константинополе – император Роман I Лакапин, потом утвержден в Киеве). — восстановление мира между Русью и Византией; — Византия обязана выплачивать ежегодную дань и военную контрибуцию (статьи из прежнего договора); — Отмена права беспошлинной торговли русских купцов; — Признание за Русью новых территорий в устье Днепра, на Таманском полуострове (новые статьи) — военный союз Руси и Византии был направлен против Хазарии

Греки клялись крестом, а так же часть дружины руссов, остальная часть дружины руссов и князь Игорь клялись Перуном на мечах.

Греки клялись крестом, а так же часть дружины руссов, остальная часть дружины руссов и князь Игорь клялись Перуном на мечах.

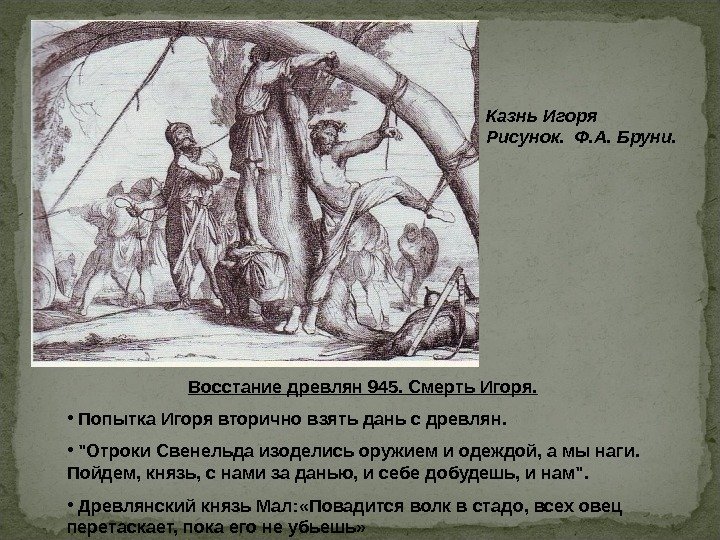

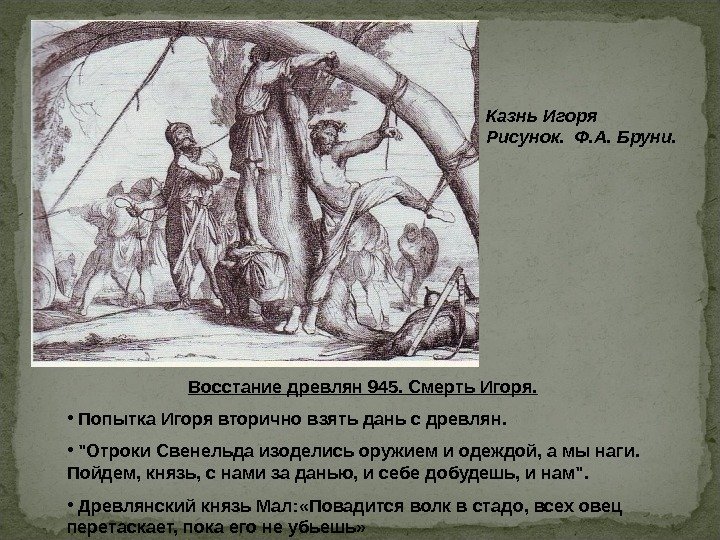

Казнь Игоря Рисунок. Ф. А. Бруни. Восстание древлян 945. Смерть Игоря. • Попытка Игоря вторично взять дань с древлян. • «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». • Древлянский князь Мал: «Повадится волк в стадо, всех овец перетаскает, пока его не убьешь»

Казнь Игоря Рисунок. Ф. А. Бруни. Восстание древлян 945. Смерть Игоря. • Попытка Игоря вторично взять дань с древлян. • «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». • Древлянский князь Мал: «Повадится волк в стадо, всех овец перетаскает, пока его не убьешь»

IIIIII. Значение и итоги правления Игоря Игорь не допустил распада государства, хотя далеко не все его военные предприятия оканчивались удачей. Ему удалось отразить набеги и наладить на время отношения с кочевниками-печенегами, обитавшими в южнорусских степях. При нем продолжалось расширение границ на юг, к Черному морю, в результате чего русские поселения появились на Таманском полуострове. Удалось Игорю подчинить себе уличан, до того успешно сопротивлявшихся правителям Киева. Вновь заключить выгодный договор с Византией, укрепить позиции Руси.

IIIIII. Значение и итоги правления Игоря Игорь не допустил распада государства, хотя далеко не все его военные предприятия оканчивались удачей. Ему удалось отразить набеги и наладить на время отношения с кочевниками-печенегами, обитавшими в южнорусских степях. При нем продолжалось расширение границ на юг, к Черному морю, в результате чего русские поселения появились на Таманском полуострове. Удалось Игорю подчинить себе уличан, до того успешно сопротивлявшихся правителям Киева. Вновь заключить выгодный договор с Византией, укрепить позиции Руси.

В. Суриков Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря (эскиз) Карамзин Н. М. : «Святослав, сын Игорев, первый Князь Славянского имени, был еще отроком. Бедственный конец родителя, новость Державы, только мечем основанной и хранимой; бунт Древлян; беспокойный дух войска, приученного к деятельности, завоеваниям и грабежу; честолюбие Полководцев Варяжских, смелых и гордых; уважавших одну власть счастливой храбрости: все угрожало Святославу и России опасностями. Но Провидение сохранило и целость Державы и власть Государя, одарив его мать свойствами души необыкновенной» .

В. Суриков Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря (эскиз) Карамзин Н. М. : «Святослав, сын Игорев, первый Князь Славянского имени, был еще отроком. Бедственный конец родителя, новость Державы, только мечем основанной и хранимой; бунт Древлян; беспокойный дух войска, приученного к деятельности, завоеваниям и грабежу; честолюбие Полководцев Варяжских, смелых и гордых; уважавших одну власть счастливой храбрости: все угрожало Святославу и России опасностями. Но Провидение сохранило и целость Державы и власть Государя, одарив его мать свойствами души необыкновенной» .

О происхождении Ольги в летописях сохранились лишь смутные предания. Одни летописцы считали, что она родом из Пскова, другие выводили ее из Изборска. В поздних источниках сообщается, что родители ее были простолюдинами, а сама она в юности работала перевозчицей через реку, где с ней и познакомился охотившийся в тех местах князь Игорь. Другие легенды, напротив, утверждают, что Ольга происходила из знатного рода, а ее дедом был легендарный князь Гостомысл. Встречается и сообщение о том, что до замужества она носила имя Прекраса, а Ольгой была названа в честь киевского князя Олега воспитавшего ее мужа и устроившего их брак. Легенды о происхождении княгини Ольги:

О происхождении Ольги в летописях сохранились лишь смутные предания. Одни летописцы считали, что она родом из Пскова, другие выводили ее из Изборска. В поздних источниках сообщается, что родители ее были простолюдинами, а сама она в юности работала перевозчицей через реку, где с ней и познакомился охотившийся в тех местах князь Игорь. Другие легенды, напротив, утверждают, что Ольга происходила из знатного рода, а ее дедом был легендарный князь Гостомысл. Встречается и сообщение о том, что до замужества она носила имя Прекраса, а Ольгой была названа в честь киевского князя Олега воспитавшего ее мужа и устроившего их брак. Легенды о происхождении княгини Ольги:

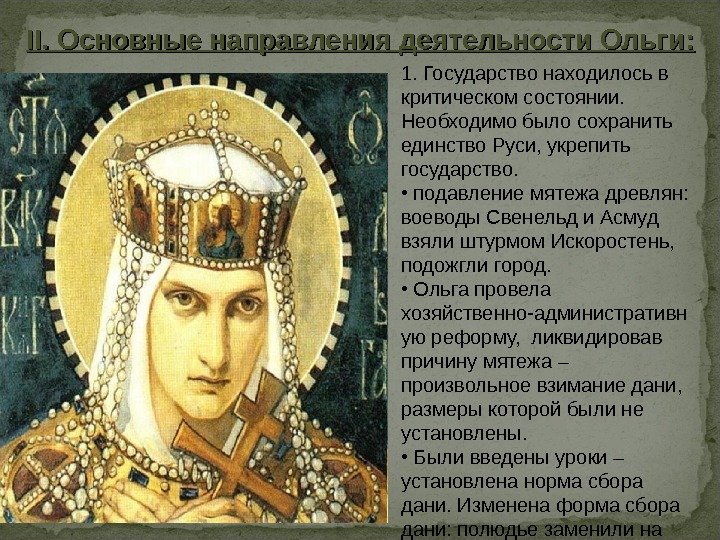

IIII. Основные направления деятельности Ольги: 1. Государство находилось в критическом состоянии. Необходимо было сохранить единство Руси, укрепить государство. • подавление мятежа древлян: воеводы Свенельд и Асмуд взяли штурмом Искоростень, подожгли город. • Ольга провела хозяйственно-административн ую реформу, ликвидировав причину мятежа – произвольное взимание дани, размеры которой были не установлены. • Были введены уроки – установлена норма сбора дани. Изменена форма сбора дани: полюдье заменили на повоз.

IIII. Основные направления деятельности Ольги: 1. Государство находилось в критическом состоянии. Необходимо было сохранить единство Руси, укрепить государство. • подавление мятежа древлян: воеводы Свенельд и Асмуд взяли штурмом Искоростень, подожгли город. • Ольга провела хозяйственно-административн ую реформу, ликвидировав причину мятежа – произвольное взимание дани, размеры которой были не установлены. • Были введены уроки – установлена норма сбора дани. Изменена форма сбора дани: полюдье заменили на повоз.

• установила места сбора дани – погосты и станы, административные центры, опорные пункты власти киевского князя на местах. (ПОГОСТ – «гостить дружине» ) Карамзин Н. М. : Ольга «разделила землю на погосты, или волости, сделала без сомнения все нужнейшее для государственного блага по тогдашнему гражданскому состоянию России и везде оставила знаки своей попечительной мудрости.

• установила места сбора дани – погосты и станы, административные центры, опорные пункты власти киевского князя на местах. (ПОГОСТ – «гостить дружине» ) Карамзин Н. М. : Ольга «разделила землю на погосты, или волости, сделала без сомнения все нужнейшее для государственного блага по тогдашнему гражданскому состоянию России и везде оставила знаки своей попечительной мудрости.

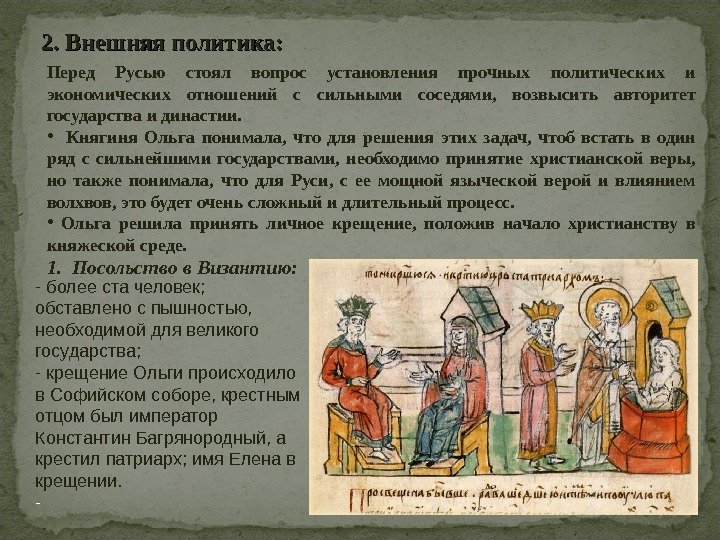

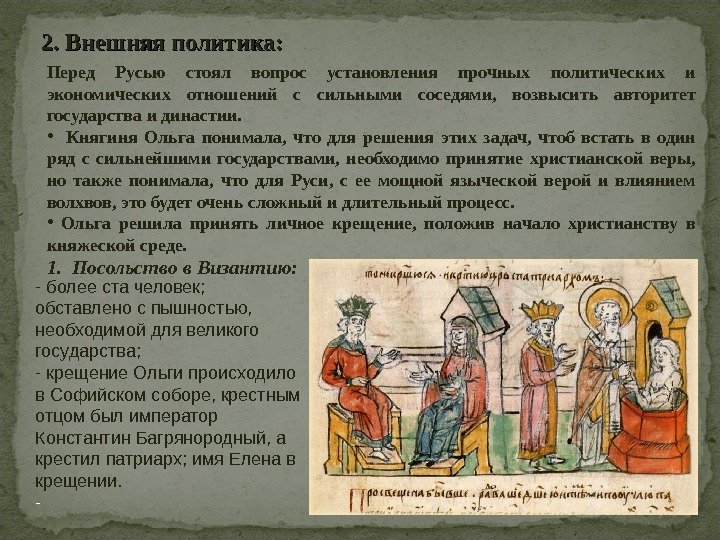

2. Внешняя политика: Перед Русью стоял вопрос установления прочных политических и экономических отношений с сильными соседями, возвысить авторитет государства и династии. • Княгиня Ольга понимала, что для решения этих задач, чтоб встать в один ряд с сильнейшими государствами, необходимо принятие христианской веры, но также понимала, что для Руси, с ее мощной языческой верой и влиянием волхвов, это будет очень сложный и длительный процесс. • Ольга решила принять личное крещение, положив начало христианству в княжеской среде. 1. Посольство в Византию: — более ста человек; обставлено с пышностью, необходимой для великого государства; — крещение Ольги происходило в Софийском соборе, крестным отцом был император Константин Багрянородный, а крестил патриарх; имя Елена в крещении. —

2. Внешняя политика: Перед Русью стоял вопрос установления прочных политических и экономических отношений с сильными соседями, возвысить авторитет государства и династии. • Княгиня Ольга понимала, что для решения этих задач, чтоб встать в один ряд с сильнейшими государствами, необходимо принятие христианской веры, но также понимала, что для Руси, с ее мощной языческой верой и влиянием волхвов, это будет очень сложный и длительный процесс. • Ольга решила принять личное крещение, положив начало христианству в княжеской среде. 1. Посольство в Византию: — более ста человек; обставлено с пышностью, необходимой для великого государства; — крещение Ольги происходило в Софийском соборе, крестным отцом был император Константин Багрянородный, а крестил патриарх; имя Елена в крещении. —

2. Отношения с Западной Европой: Княгиня Ольга осуществила первую попытку установить дипломатические связи с Западной Европой. В 959 г. Ольга направила посольство к императору Священной Римской империи Оттону I (противнику Византии). Цель посольства была двоякой: установить постоянные политические отношения с Германией и укрепить религиозные связи. Ольга просила прислать на Русь миссионеров для проповеди христианства. Однако к 961 г. , когда римские проповедники во главе с епископом Адальбертом прибыли на Русь. Миссия была неудачной. отношения Руси и Византии нормализовались. Встретив холодный, даже враждебный прием, а также яростное сопротивление язычников, угрожавших физической расправой, Адальберт вынужден был возвратиться ни с чем. В ходе бесед княгиня Ольга и император Византии Константин Багрянородный подтвердили действие прежнего договора 944 г. о военном союзе двух государств, направленном в первую очередь против арабов и Хазарии. Отношения Руси и Византии в тот период не всегда складывались ровно.

2. Отношения с Западной Европой: Княгиня Ольга осуществила первую попытку установить дипломатические связи с Западной Европой. В 959 г. Ольга направила посольство к императору Священной Римской империи Оттону I (противнику Византии). Цель посольства была двоякой: установить постоянные политические отношения с Германией и укрепить религиозные связи. Ольга просила прислать на Русь миссионеров для проповеди христианства. Однако к 961 г. , когда римские проповедники во главе с епископом Адальбертом прибыли на Русь. Миссия была неудачной. отношения Руси и Византии нормализовались. Встретив холодный, даже враждебный прием, а также яростное сопротивление язычников, угрожавших физической расправой, Адальберт вынужден был возвратиться ни с чем. В ходе бесед княгиня Ольга и император Византии Константин Багрянородный подтвердили действие прежнего договора 944 г. о военном союзе двух государств, направленном в первую очередь против арабов и Хазарии. Отношения Руси и Византии в тот период не всегда складывались ровно.

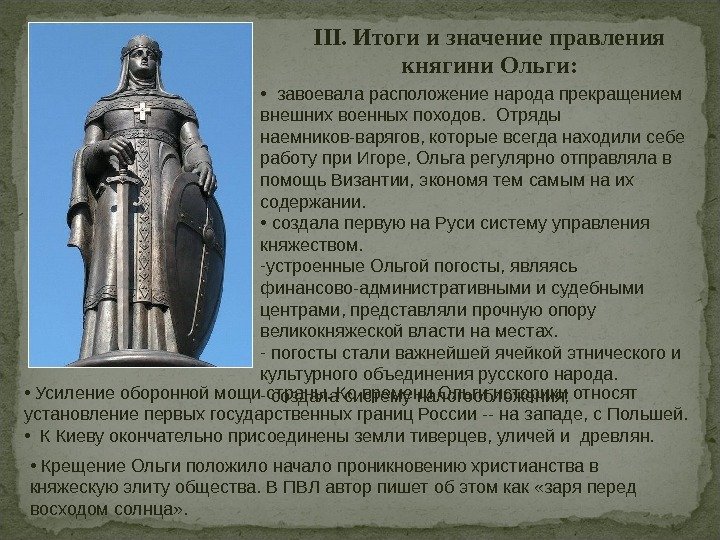

• завоевала расположение народа прекращением внешних военных походов. Отряды наемников-варягов, которые всегда находили себе работу при Игоре, Ольга регулярно отправляла в помощь Византии, экономя тем самым на их содержании. • создала первую на Руси систему управления княжеством. — устроенные Ольгой погосты, являясь финансово-административными и судебными центрами, представляли прочную опору великокняжеской власти на местах. — погосты стали важнейшей ячейкой этнического и культурного объединения русского народа. — создала систему налогообложения; III. Итоги и значение правления княгини Ольги: • Усиление оборонной мощи страны. Ко времени Ольги историки относят установление первых государственных границ России — на западе, с Польшей. • К Киеву окончательно присоединены земли тиверцев, уличей и древлян. • Крещение Ольги положило начало проникновению христианства в княжескую элиту общества. В ПВЛ автор пишет об этом как «заря перед восходом солнца» .

• завоевала расположение народа прекращением внешних военных походов. Отряды наемников-варягов, которые всегда находили себе работу при Игоре, Ольга регулярно отправляла в помощь Византии, экономя тем самым на их содержании. • создала первую на Руси систему управления княжеством. — устроенные Ольгой погосты, являясь финансово-административными и судебными центрами, представляли прочную опору великокняжеской власти на местах. — погосты стали важнейшей ячейкой этнического и культурного объединения русского народа. — создала систему налогообложения; III. Итоги и значение правления княгини Ольги: • Усиление оборонной мощи страны. Ко времени Ольги историки относят установление первых государственных границ России — на западе, с Польшей. • К Киеву окончательно присоединены земли тиверцев, уличей и древлян. • Крещение Ольги положило начало проникновению христианства в княжескую элиту общества. В ПВЛ автор пишет об этом как «заря перед восходом солнца» .

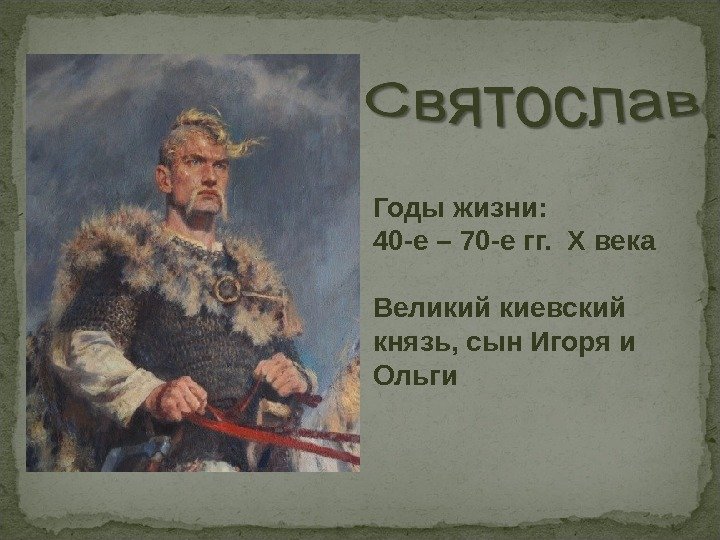

Годы жизни: 40 -е – 70 -е гг. X века Великий киевский князь, сын Игоря и Ольги

Годы жизни: 40 -е – 70 -е гг. X века Великий киевский князь, сын Игоря и Ольги

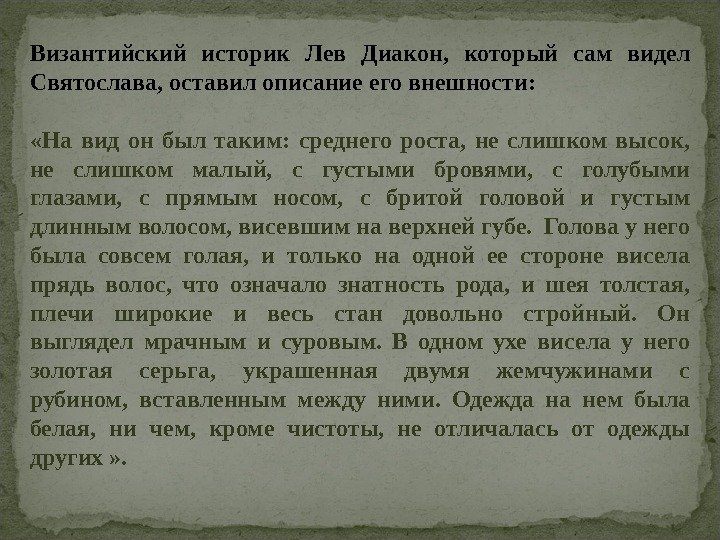

Византийский историк Лев Диакон, который сам видел Святослава, оставил описание его внешности: «На вид он был таким: среднего роста, не слишком высок, не слишком малый, с густыми бровями, с голубыми глазами, с прямым носом, с бритой головой и густым длинным волосом, висевшим на верхней губе. Голова у него была совсем голая, и только на одной ее стороне висела прядь волос, что означало знатность рода, и шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он выглядел мрачным и суровым. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином, вставленным между ними. Одежда на нем была белая, ни чем, кроме чистоты, не отличалась от одежды других » .

Византийский историк Лев Диакон, который сам видел Святослава, оставил описание его внешности: «На вид он был таким: среднего роста, не слишком высок, не слишком малый, с густыми бровями, с голубыми глазами, с прямым носом, с бритой головой и густым длинным волосом, висевшим на верхней губе. Голова у него была совсем голая, и только на одной ее стороне висела прядь волос, что означало знатность рода, и шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он выглядел мрачным и суровым. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином, вставленным между ними. Одежда на нем была белая, ни чем, кроме чистоты, не отличалась от одежды других » .

Походы Святослава

Походы Святослава

II. Основные направления деятельности Святослава Игоревича 1. Внутренняя политика – расширение территории Древнерусского государства, централизация власти. • подчинил племена вятичей в междуречье Оки и Волги; • в наиболее важных городах Руси посадил управлять своих сыновей; Продолжил политику: Олег посадил наместников в городах по верхнему течению Днепра – Смоленске и Любече; Ольга направила своих управителей в места сбора дани. Сыновья Святослава Ярополк (во время походов Святослава) правил в Киеве, Олег в древлянской земле, Владимир, вместе с дядей Добрыней в Новгороде.

II. Основные направления деятельности Святослава Игоревича 1. Внутренняя политика – расширение территории Древнерусского государства, централизация власти. • подчинил племена вятичей в междуречье Оки и Волги; • в наиболее важных городах Руси посадил управлять своих сыновей; Продолжил политику: Олег посадил наместников в городах по верхнему течению Днепра – Смоленске и Любече; Ольга направила своих управителей в места сбора дани. Сыновья Святослава Ярополк (во время походов Святослава) правил в Киеве, Олег в древлянской земле, Владимир, вместе с дядей Добрыней в Новгороде.

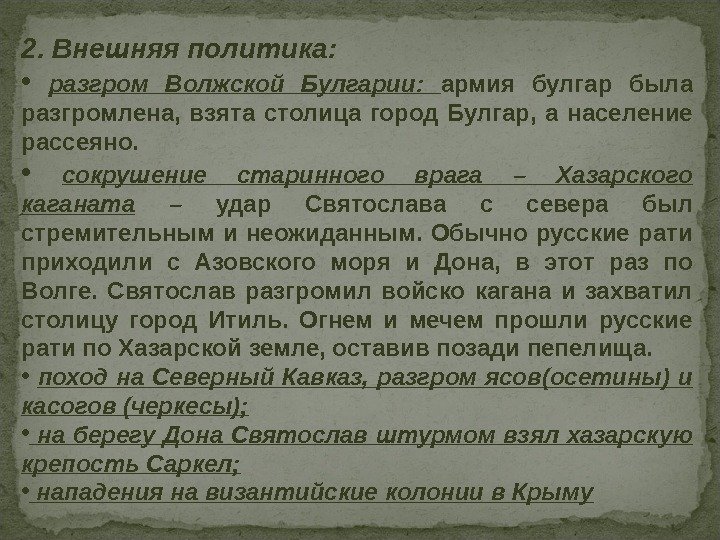

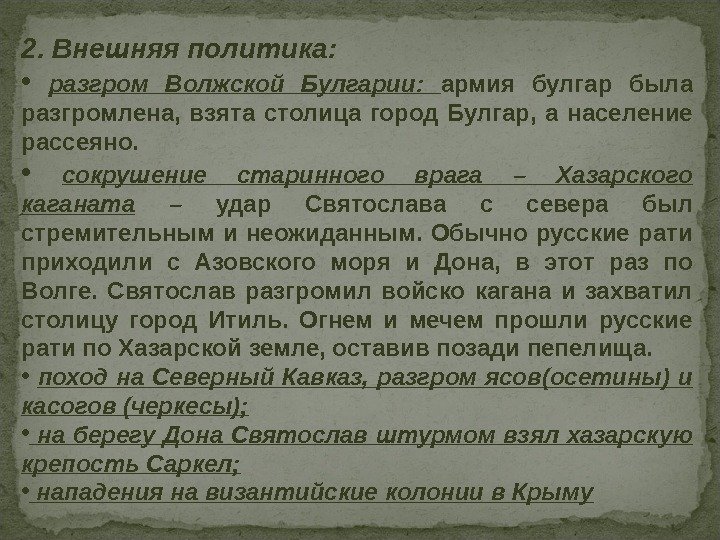

2. Внешняя политика: • разгром Волжской Булгарии: армия булгар была разгромлена, взята столица город Булгар, а население рассеяно. • сокрушение старинного врага – Хазарского каганата – удар Святослава с севера был стремительным и неожиданным. Обычно русские рати приходили с Азовского моря и Дона, в этот раз по Волге. Святослав разгромил войско кагана и захватил столицу город Итиль. Огнем и мечем прошли русские рати по Хазарской земле, оставив позади пепелища. • поход на Северный Кавказ, разгром ясов(осетины) и касогов (черкесы); • на берегу Дона Святослав штурмом взял хазарскую крепость Саркел; • нападения на византийские колонии в Крыму

2. Внешняя политика: • разгром Волжской Булгарии: армия булгар была разгромлена, взята столица город Булгар, а население рассеяно. • сокрушение старинного врага – Хазарского каганата – удар Святослава с севера был стремительным и неожиданным. Обычно русские рати приходили с Азовского моря и Дона, в этот раз по Волге. Святослав разгромил войско кагана и захватил столицу город Итиль. Огнем и мечем прошли русские рати по Хазарской земле, оставив позади пепелища. • поход на Северный Кавказ, разгром ясов(осетины) и касогов (черкесы); • на берегу Дона Святослав штурмом взял хазарскую крепость Саркел; • нападения на византийские колонии в Крыму

• Дунайские походы: — в 967 году русское войско во главе со Святославом двинулось на Дунай (Византия была заинтересована, т. к. Болгария набирает силу и выходит из под влияния Византии; Святослав за устье Дуная обещает Византии отступить от ее владений в Крыму). — Святослав прорвался через болгарские форпосты и полностью разбил войска болгарского царя Петра. — Святослав заключил мир с Болгарским царством, по которому нижнее течение Дуная вместе с крепостью Переяславец отошло к Руси. «Не любо мне сидеть в Киеве , хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии – серебро и кони, из Руси же – мех и воск, мед и рабы» . — Византийцы подкупили печенегов, направив их в поход на Киев. Святосла вынужден был отправиться на выручку Киева. Заключил мир с печенегами и в 969 году вновь отправился на Дунай.

• Дунайские походы: — в 967 году русское войско во главе со Святославом двинулось на Дунай (Византия была заинтересована, т. к. Болгария набирает силу и выходит из под влияния Византии; Святослав за устье Дуная обещает Византии отступить от ее владений в Крыму). — Святослав прорвался через болгарские форпосты и полностью разбил войска болгарского царя Петра. — Святослав заключил мир с Болгарским царством, по которому нижнее течение Дуная вместе с крепостью Переяславец отошло к Руси. «Не любо мне сидеть в Киеве , хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и Венгрии – серебро и кони, из Руси же – мех и воск, мед и рабы» . — Византийцы подкупили печенегов, направив их в поход на Киев. Святосла вынужден был отправиться на выручку Киева. Заключил мир с печенегами и в 969 году вновь отправился на Дунай.

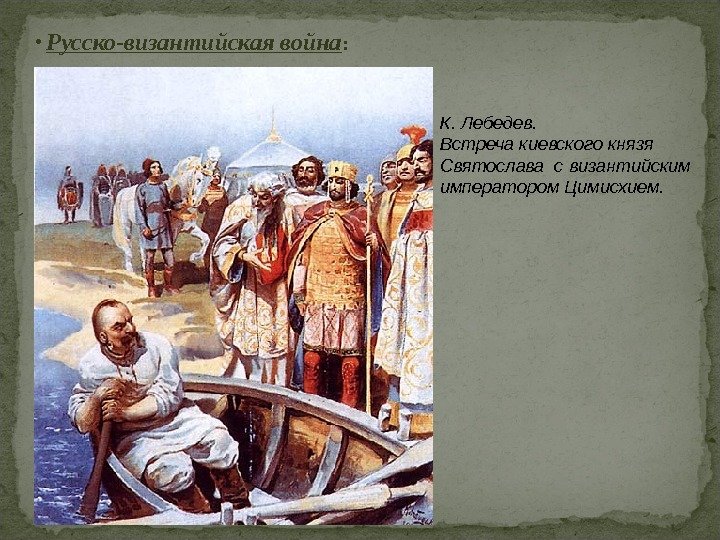

• Русско-византийская война :

• Русско-византийская война :

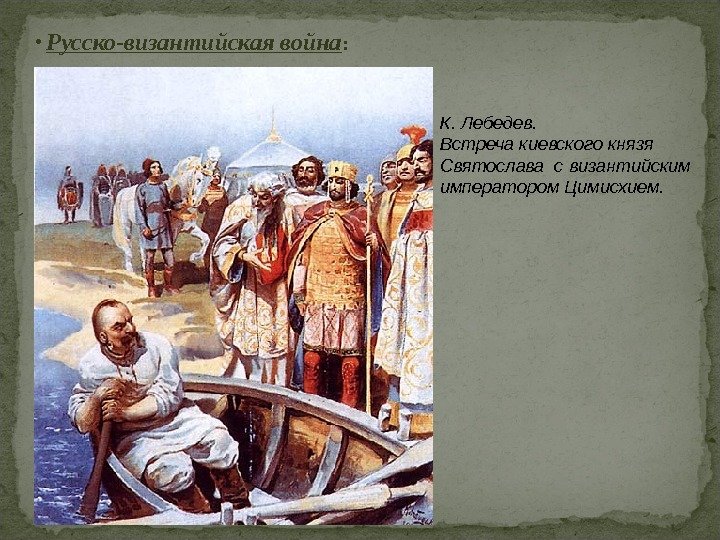

• Русско-византийская война : К. Лебедев. Встреча киевского князя Святослава c византийским императором Цимисхием.

• Русско-византийская война : К. Лебедев. Встреча киевского князя Святослава c византийским императором Цимисхием.

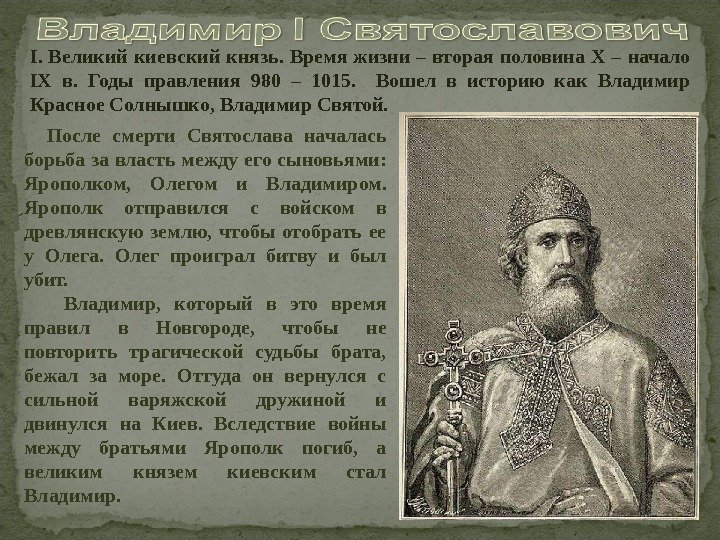

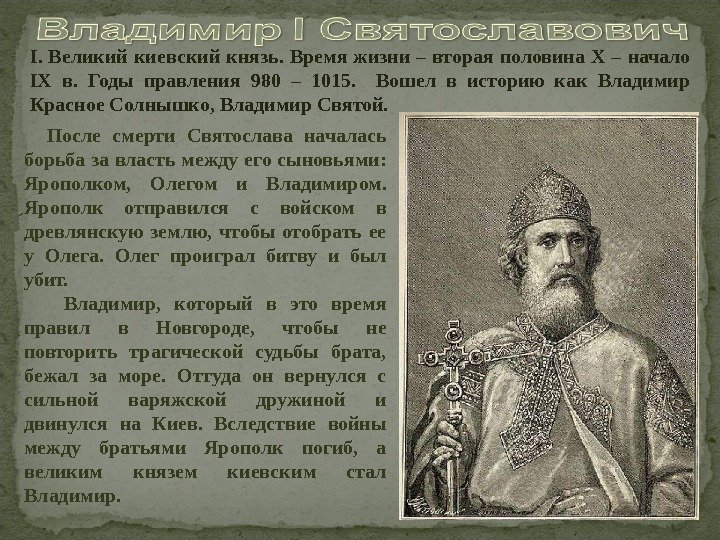

После смерти Святослава началась борьба за власть между его сыновьями: Ярополком, Олегом и Владимиром. Ярополк отправился с войском в древлянскую землю, чтобы отобрать ее у Олега. Олег проиграл битву и был убит. Владимир, который в это время правил в Новгороде, чтобы не повторить трагической судьбы брата, бежал за море. Оттуда он вернулся с сильной варяжской дружиной и двинулся на Киев. Вследствие войны между братьями Ярополк погиб, а великим князем киевским стал Владимир. I. Великий киевский князь. Время жизни – вторая половина X – начало IX в. Годы правления 980 – 1015. Вошел в историю как Владимир Красное Солнышко, Владимир Святой.

После смерти Святослава началась борьба за власть между его сыновьями: Ярополком, Олегом и Владимиром. Ярополк отправился с войском в древлянскую землю, чтобы отобрать ее у Олега. Олег проиграл битву и был убит. Владимир, который в это время правил в Новгороде, чтобы не повторить трагической судьбы брата, бежал за море. Оттуда он вернулся с сильной варяжской дружиной и двинулся на Киев. Вследствие войны между братьями Ярополк погиб, а великим князем киевским стал Владимир. I. Великий киевский князь. Время жизни – вторая половина X – начало IX в. Годы правления 980 – 1015. Вошел в историю как Владимир Красное Солнышко, Владимир Святой.

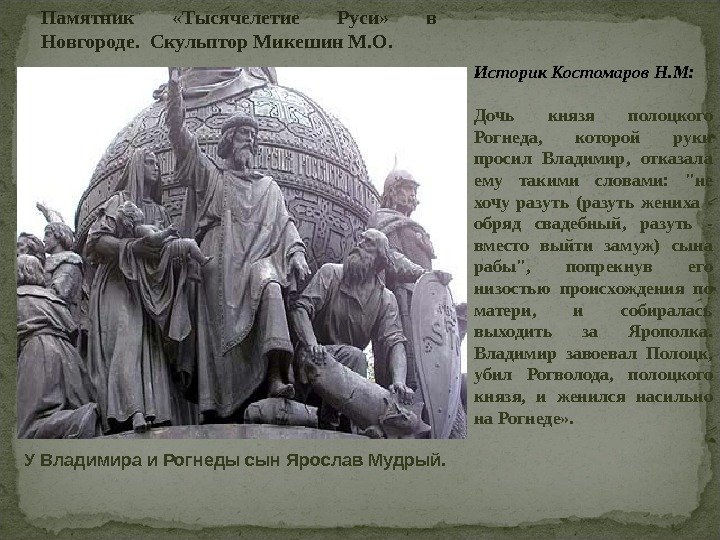

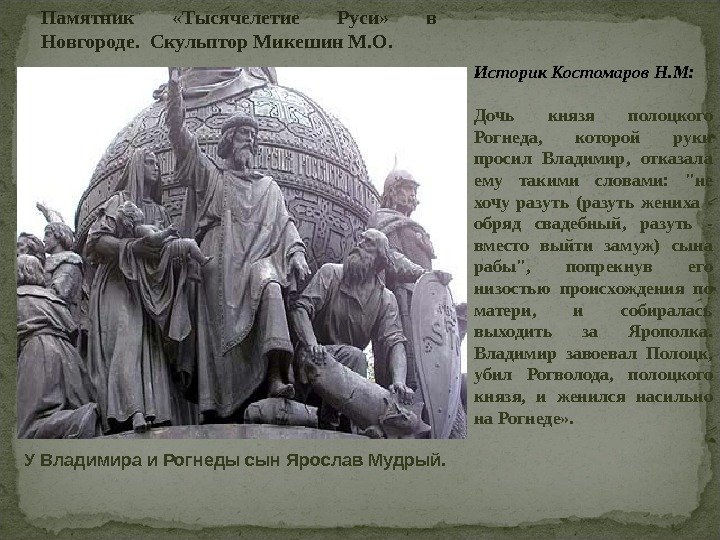

Памятник «Тысячелетие Руси» в Новгороде. Скульптор Микешин М. О. Историк Костомаров Н. М: Дочь князя полоцкого Рогнеда, которой руки просил Владимир, отказала ему такими словами: «не хочу разуть (разуть жениха — обряд свадебный, разуть — вместо выйти замуж) сына рабы», попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогволода, полоцкого князя, и женился насильно на Рогнеде» . У Владимира и Рогнеды сын Ярослав Мудрый.

Памятник «Тысячелетие Руси» в Новгороде. Скульптор Микешин М. О. Историк Костомаров Н. М: Дочь князя полоцкого Рогнеда, которой руки просил Владимир, отказала ему такими словами: «не хочу разуть (разуть жениха — обряд свадебный, разуть — вместо выйти замуж) сына рабы», попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогволода, полоцкого князя, и женился насильно на Рогнеде» . У Владимира и Рогнеды сын Ярослав Мудрый.

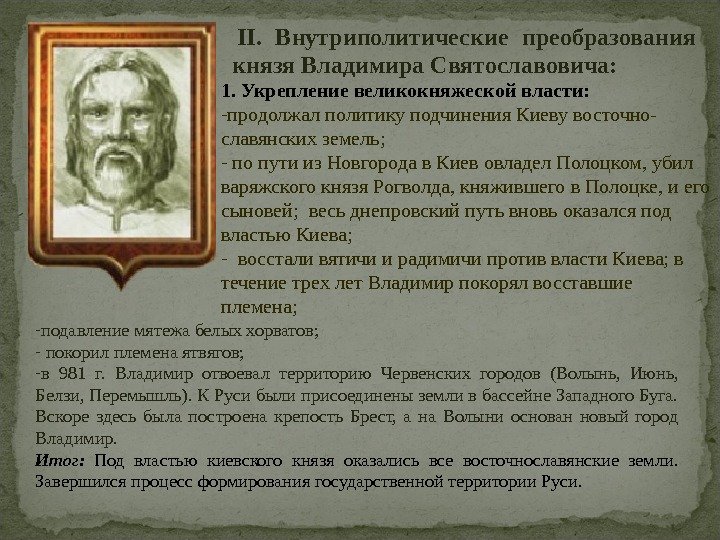

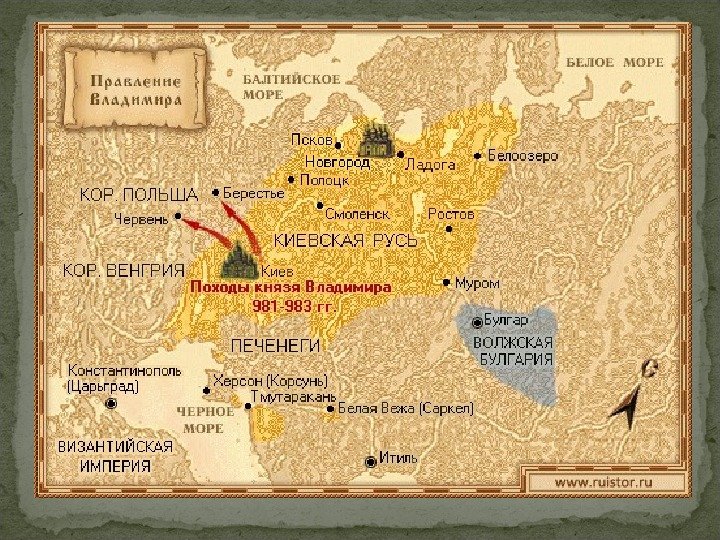

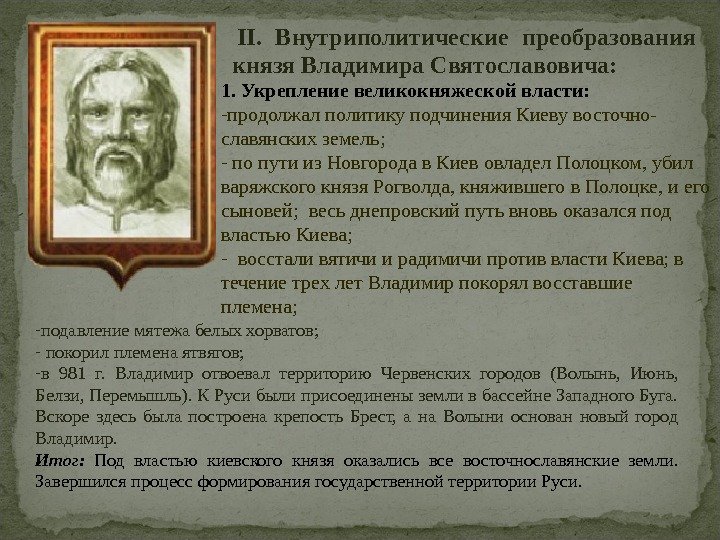

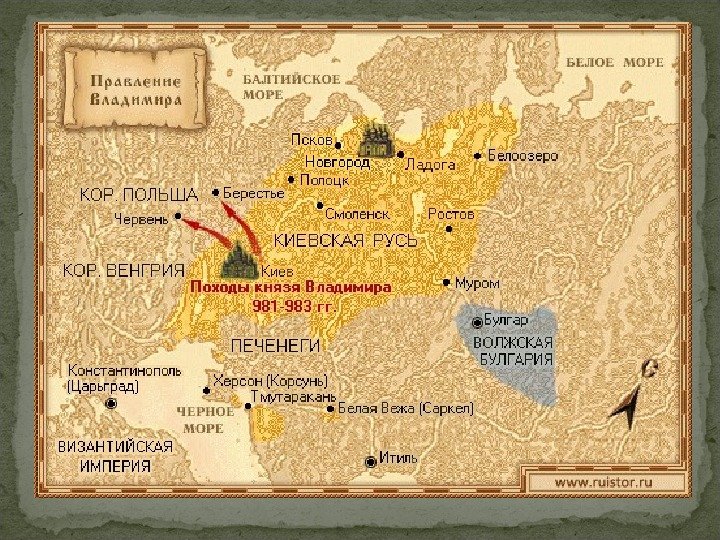

II. Внутриполитические преобразования князя Владимира Святославовича: 1. Укрепление великокняжеской власти: — продолжал политику подчинения Киеву восточно- славянских земель; — по пути из Новгорода в Киев овладел Полоцком, убил варяжского князя Рогволда, княжившего в Полоцке, и его сыновей; весь днепровский путь вновь оказался под властью Киева; — восстали вятичи и радимичи против власти Киева; в течение трех лет Владимир покорял восставшие племена; — подавление мятежа белых хорватов; — покорил племена ятвягов; — в 981 г. Владимир отвоевал территорию Червенских городов (Волынь, Июнь, Белзи, Перемышль). К Руси были присоединены земли в бассейне Западного Буга. Вскоре здесь была построена крепость Брест, а на Волыни основан новый город Владимир. Итог: Под властью киевского князя оказались все восточнославянские земли. Завершился процесс формирования государственной территории Руси.

II. Внутриполитические преобразования князя Владимира Святославовича: 1. Укрепление великокняжеской власти: — продолжал политику подчинения Киеву восточно- славянских земель; — по пути из Новгорода в Киев овладел Полоцком, убил варяжского князя Рогволда, княжившего в Полоцке, и его сыновей; весь днепровский путь вновь оказался под властью Киева; — восстали вятичи и радимичи против власти Киева; в течение трех лет Владимир покорял восставшие племена; — подавление мятежа белых хорватов; — покорил племена ятвягов; — в 981 г. Владимир отвоевал территорию Червенских городов (Волынь, Июнь, Белзи, Перемышль). К Руси были присоединены земли в бассейне Западного Буга. Вскоре здесь была построена крепость Брест, а на Волыни основан новый город Владимир. Итог: Под властью киевского князя оказались все восточнославянские земли. Завершился процесс формирования государственной территории Руси.

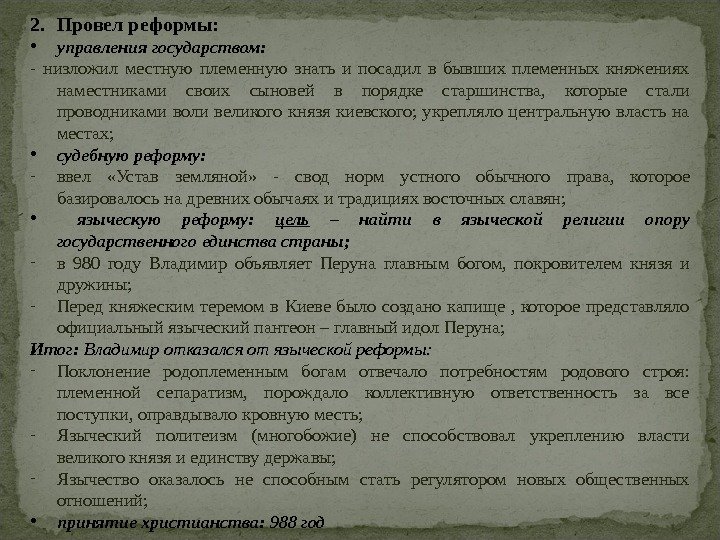

2. Провел реформы: • управления государством: — низложил местную племенную знать и посадил в бывших племенных княжениях наместниками своих сыновей в порядке старшинства, которые стали проводниками воли великого князя киевского; укрепляло центральную власть на местах; • судебную реформу: — ввел «Устав земляной» — свод норм устного обычного права, которое базировалось на древних обычаях и традициях восточных славян; • языческую реформу: цель – найти в языческой религии опору государственного единства страны; — в 980 году Владимир объявляет Перуна главным богом, покровителем князя и дружины; — Перед княжеским теремом в Киеве было создано капище , которое представляло официальный языческий пантеон – главный идол Перуна; Итог: Владимир отказался от языческой реформы: — Поклонение родоплеменным богам отвечало потребностям родового строя: племенной сепаратизм, порождало коллективную ответственность за все поступки, оправдывало кровную месть; — Языческий политеизм (многобожие) не способствовал укреплению власти великого князя и единству державы; — Язычество оказалось не способным стать регулятором новых общественных отношений; • принятие христианства: 988 год

2. Провел реформы: • управления государством: — низложил местную племенную знать и посадил в бывших племенных княжениях наместниками своих сыновей в порядке старшинства, которые стали проводниками воли великого князя киевского; укрепляло центральную власть на местах; • судебную реформу: — ввел «Устав земляной» — свод норм устного обычного права, которое базировалось на древних обычаях и традициях восточных славян; • языческую реформу: цель – найти в языческой религии опору государственного единства страны; — в 980 году Владимир объявляет Перуна главным богом, покровителем князя и дружины; — Перед княжеским теремом в Киеве было создано капище , которое представляло официальный языческий пантеон – главный идол Перуна; Итог: Владимир отказался от языческой реформы: — Поклонение родоплеменным богам отвечало потребностям родового строя: племенной сепаратизм, порождало коллективную ответственность за все поступки, оправдывало кровную месть; — Языческий политеизм (многобожие) не способствовал укреплению власти великого князя и единству державы; — Язычество оказалось не способным стать регулятором новых общественных отношений; • принятие христианства: 988 год

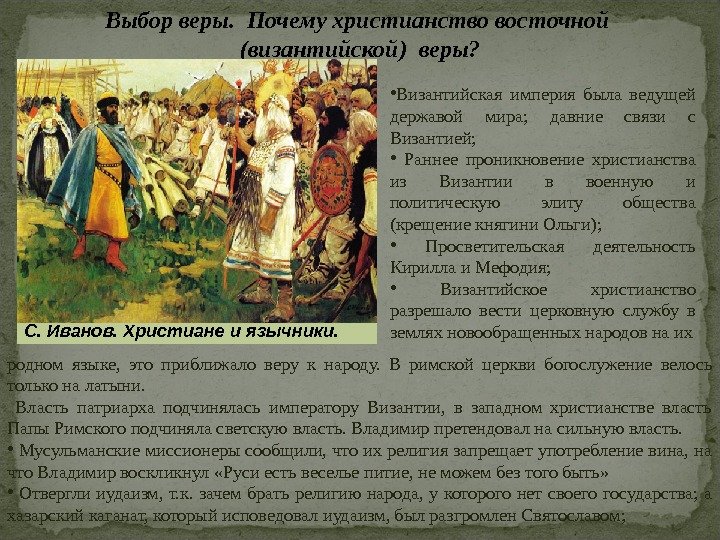

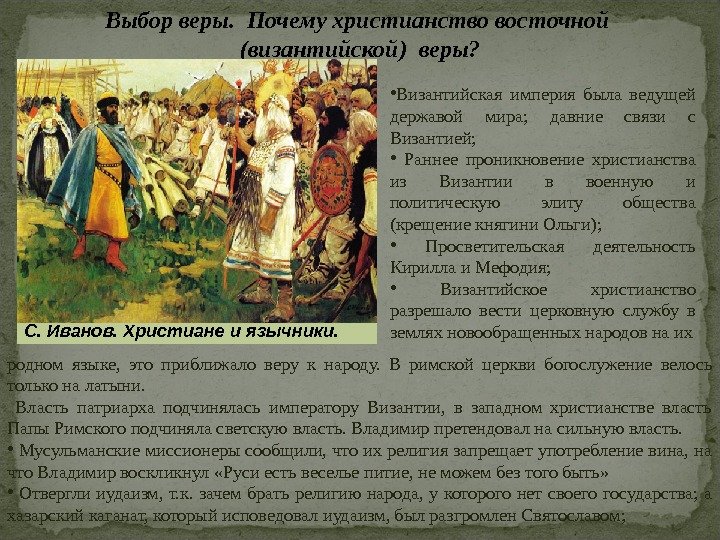

С. Иванов. Христиане и язычники. Выбор веры. Почему христианство восточной (византийской) веры? • Византийская империя была ведущей державой мира; давние связи с Византией; • Раннее проникновение христианства из Византии в военную и политическую элиту общества (крещение княгини Ольги); • Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия; • Византийское христианство разрешало вести церковную службу в землях новообращенных народов на их родном языке, это приближало веру к народу. В римской церкви богослужение велось только на латыни. Власть патриарха подчинялась императору Византии, в западном христианстве власть Папы Римского подчиняла светскую власть. Владимир претендовал на сильную власть. • Мусульманские миссионеры сообщили, что их религия запрещает употребление вина, на что Владимир воскликнул «Руси есть веселье питие, не можем без того быть» • Отвергли иудаизм, т. к. зачем брать религию народа, у которого нет своего государства; а хазарский каганат, который исповедовал иудаизм, был разгромлен Святославом;

С. Иванов. Христиане и язычники. Выбор веры. Почему христианство восточной (византийской) веры? • Византийская империя была ведущей державой мира; давние связи с Византией; • Раннее проникновение христианства из Византии в военную и политическую элиту общества (крещение княгини Ольги); • Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия; • Византийское христианство разрешало вести церковную службу в землях новообращенных народов на их родном языке, это приближало веру к народу. В римской церкви богослужение велось только на латыни. Власть патриарха подчинялась императору Византии, в западном христианстве власть Папы Римского подчиняла светскую власть. Владимир претендовал на сильную власть. • Мусульманские миссионеры сообщили, что их религия запрещает употребление вина, на что Владимир воскликнул «Руси есть веселье питие, не можем без того быть» • Отвергли иудаизм, т. к. зачем брать религию народа, у которого нет своего государства; а хазарский каганат, который исповедовал иудаизм, был разгромлен Святославом;

Причины принятия христианства на Руси: • требовали интересы укрепления государства и его международного положения; оставаться в христианском мире языческой окраиной означало изоляцию страны, статус варварской державы; • необходимость укрепления великокняжеской власти; христианство – монотеистическая религия (единобожие). Бог один, князь – один. • произошли серьезные перемены в социально-политической жизни общества, необходимо было духовное объединение общества, этническая консолидация, укрепление нравственного состояния общества, поддержание отношений господства и подчинения. Это могла обеспечить только христианская вера. • укрепить нравственные основы семьи – христианская моногамная семья; • приобщение к христианской культуре которая накопила богатый опыт в богословской литературе, памятниках архитектуры, философских воззрениях;

Причины принятия христианства на Руси: • требовали интересы укрепления государства и его международного положения; оставаться в христианском мире языческой окраиной означало изоляцию страны, статус варварской державы; • необходимость укрепления великокняжеской власти; христианство – монотеистическая религия (единобожие). Бог один, князь – один. • произошли серьезные перемены в социально-политической жизни общества, необходимо было духовное объединение общества, этническая консолидация, укрепление нравственного состояния общества, поддержание отношений господства и подчинения. Это могла обеспечить только христианская вера. • укрепить нравственные основы семьи – христианская моногамная семья; • приобщение к христианской культуре которая накопила богатый опыт в богословской литературе, памятниках архитектуры, философских воззрениях;

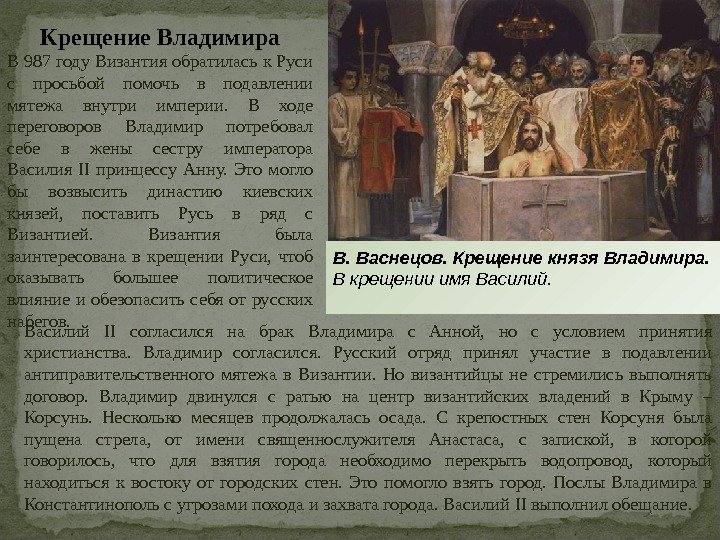

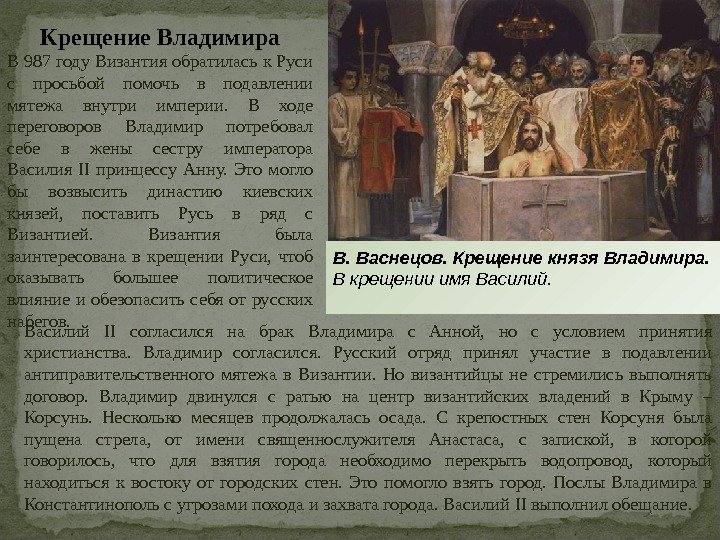

В. Васнецов. Крещение князя Владимира. В крещении имя Василий. Крещение Владимира В 987 году Византия обратилась к Руси с просьбой помочь в подавлении мятежа внутри империи. В ходе переговоров Владимир потребовал себе в жены сестру императора Василия II принцессу Анну. Это могло бы возвысить династию киевских князей, поставить Русь в ряд с Византией. Византия была заинтересована в крещении Руси, чтоб оказывать большее политическое влияние и обезопасить себя от русских набегов. Василий II согласился на брак Владимира с Анной, но с условием принятия христианства. Владимир согласился. Русский отряд принял участие в подавлении антиправительственного мятежа в Византии. Но византийцы не стремились выполнять договор. Владимир двинулся с ратью на центр византийских владений в Крыму – Корсунь. Несколько месяцев продолжалась осада. С крепостных стен Корсуня была пущена стрела, от имени священнослужителя Анастаса, с запиской, в которой говорилось, что для взятия города необходимо перекрыть водопровод, который находиться к востоку от городских стен. Это помогло взять город. Послы Владимира в Константинополь с угрозами похода и захвата города. Василий II выполнил обещание.

В. Васнецов. Крещение князя Владимира. В крещении имя Василий. Крещение Владимира В 987 году Византия обратилась к Руси с просьбой помочь в подавлении мятежа внутри империи. В ходе переговоров Владимир потребовал себе в жены сестру императора Василия II принцессу Анну. Это могло бы возвысить династию киевских князей, поставить Русь в ряд с Византией. Византия была заинтересована в крещении Руси, чтоб оказывать большее политическое влияние и обезопасить себя от русских набегов. Василий II согласился на брак Владимира с Анной, но с условием принятия христианства. Владимир согласился. Русский отряд принял участие в подавлении антиправительственного мятежа в Византии. Но византийцы не стремились выполнять договор. Владимир двинулся с ратью на центр византийских владений в Крыму – Корсунь. Несколько месяцев продолжалась осада. С крепостных стен Корсуня была пущена стрела, от имени священнослужителя Анастаса, с запиской, в которой говорилось, что для взятия города необходимо перекрыть водопровод, который находиться к востоку от городских стен. Это помогло взять город. Послы Владимира в Константинополь с угрозами похода и захвата города. Василий II выполнил обещание.

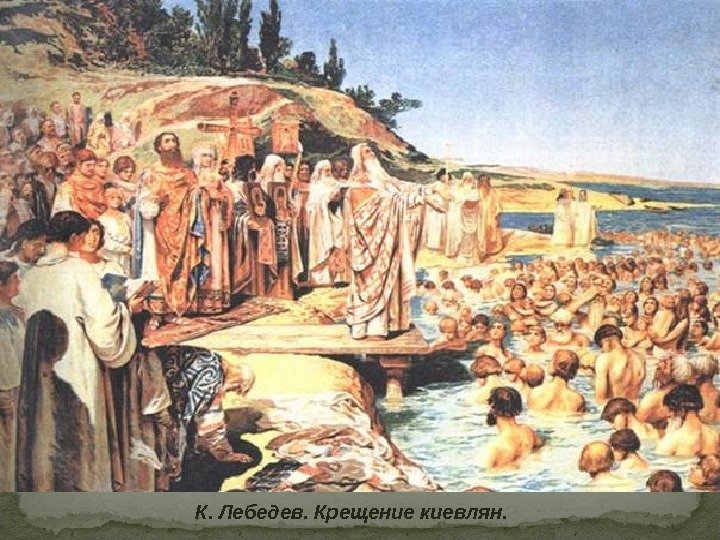

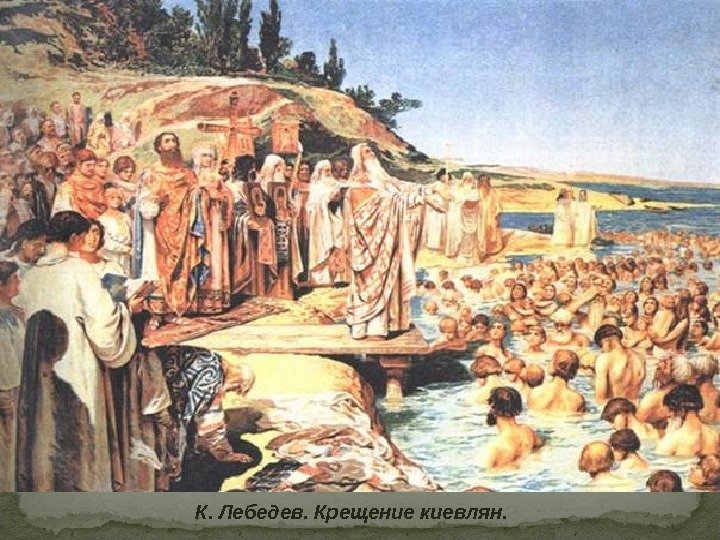

К. Лебедев. Крещение киевлян.

К. Лебедев. Крещение киевлян.

III. Внешняя политика: 1. Южное направление: • строительство оборонительных рубежей против печенегов — валов, крепостей, сигнальных вышек; • в крепостях постоянно находились отряды дружинников; • для того чтобы дойти до Киева, печенегам необходимо было преодолеть четыре барьера, расположенные на реках Сула, Трубеж, Остер и Десна, Стугна. Валы высотой до 10 метров. • между Киевом и последней оборонительной линией на Стугне был построен город-лагерь-Белгород, где сосредоточивались резервные силы. • крепости на оборонных линиях стояли на расстоянии 15 -20 км друг от друга. • о приближении врага сообщали с помощью дыма или огня с сигнальных башен.

III. Внешняя политика: 1. Южное направление: • строительство оборонительных рубежей против печенегов — валов, крепостей, сигнальных вышек; • в крепостях постоянно находились отряды дружинников; • для того чтобы дойти до Киева, печенегам необходимо было преодолеть четыре барьера, расположенные на реках Сула, Трубеж, Остер и Десна, Стугна. Валы высотой до 10 метров. • между Киевом и последней оборонительной линией на Стугне был построен город-лагерь-Белгород, где сосредоточивались резервные силы. • крепости на оборонных линиях стояли на расстоянии 15 -20 км друг от друга. • о приближении врага сообщали с помощью дыма или огня с сигнальных башен.

2. Западное направление : — в 981 г. Владимир отвоевал у Польши территорию Червенских городов (Волынь, Июнь, Белзи, Перемышль). К Руси были присоединены земли в бассейне Западного Буга (Полоцкие и Туровские земли). — вскоре здесь была построена крепость Брест, а на Волыни основан новый город Владимир. — завоеваны земли литовского племени ятвягов; — Владимир поддерживал связи с Западом, начатые еще Ольгой. Дважды посещали киевского князя (в 988 и 991 гг. ) послы Папы Римского. В 994 и 1000 гг. посольства Владимира ездили в Рим. Происходили неоднократные обмены посольствами с Германией.

2. Западное направление : — в 981 г. Владимир отвоевал у Польши территорию Червенских городов (Волынь, Июнь, Белзи, Перемышль). К Руси были присоединены земли в бассейне Западного Буга (Полоцкие и Туровские земли). — вскоре здесь была построена крепость Брест, а на Волыни основан новый город Владимир. — завоеваны земли литовского племени ятвягов; — Владимир поддерживал связи с Западом, начатые еще Ольгой. Дважды посещали киевского князя (в 988 и 991 гг. ) послы Папы Римского. В 994 и 1000 гг. посольства Владимира ездили в Рим. Происходили неоднократные обмены посольствами с Германией.

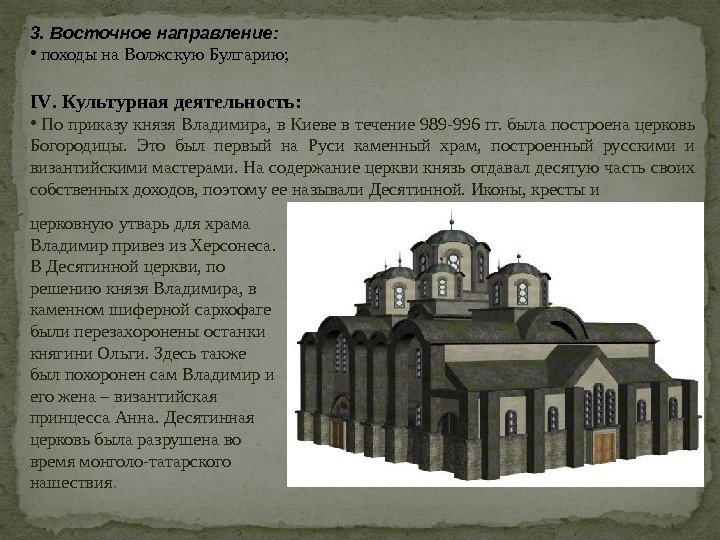

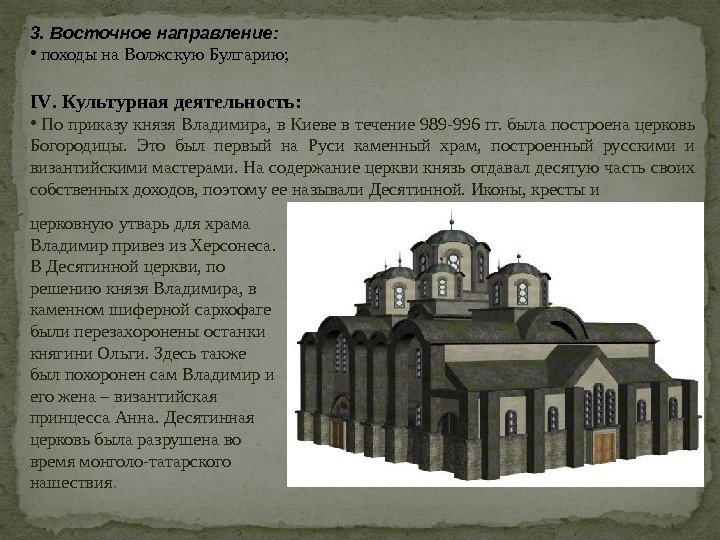

церковную утварь для храма Владимир привез из Херсонеса. В Десятинной церкви, по решению князя Владимира, в каменном шиферной саркофаге были перезахоронены останки княгини Ольги. Здесь также был похоронен сам Владимир и его жена – византийская принцесса Анна. Десятинная церковь была разрушена во время монголо-татарского нашествия. 3. Восточное направление: • походы на Волжскую Булгарию; IV. Культурная деятельность: • По приказу князя Владимира, в Киеве в течение 989 -996 гг. была построена церковь Богородицы. Это был первый на Руси каменный храм, построенный русскими и византийскими мастерами. На содержание церкви князь отдавал десятую часть своих собственных доходов, поэтому ее называли Десятинной. Иконы, кресты и

церковную утварь для храма Владимир привез из Херсонеса. В Десятинной церкви, по решению князя Владимира, в каменном шиферной саркофаге были перезахоронены останки княгини Ольги. Здесь также был похоронен сам Владимир и его жена – византийская принцесса Анна. Десятинная церковь была разрушена во время монголо-татарского нашествия. 3. Восточное направление: • походы на Волжскую Булгарию; IV. Культурная деятельность: • По приказу князя Владимира, в Киеве в течение 989 -996 гг. была построена церковь Богородицы. Это был первый на Руси каменный храм, построенный русскими и византийскими мастерами. На содержание церкви князь отдавал десятую часть своих собственных доходов, поэтому ее называли Десятинной. Иконы, кресты и

Именно для того, чтобы мир узнал, что Киевская Русь стала новой христианским государством, впервые началось чеканка собственных золотых и серебряных монет. На этих «златниках» и «сребрениках» был изображен князь Владимир с атрибутами власти (в короне, сидя на троне) и с крестом в руке. • В историю Древней Руси князь Владимир вошел как энергичный реформатор, деятельность которого способствовала укреплению страны. Свидетельством признания его заслуг на Руси стало возвеличивание князя народом в былинах как «Владимира Красное Солнышко» и приобщение православной церковью к лику святых. На Западе Владимира с уважением называли «повелителем русов, мощным, благодаря своему королевству и богатству» . • Территория Киевской Руси на конец княжения Владимира достигла 800 км 2 и в целом соответствовала пределам расселения восточнославянского сообщества. • Введение Владимиром христианства как государственной религии Древней Руси имело значение эпохального поворота, определило ее дальнейшее развитие. Благодаря введению христианства Киевская Русь смогла войти в число христианских государств мира и поддерживать равноправные отношения с Византией, Германией и другими государствами. • В конце X — начале XI в. Древнерусское государство достигло невиданной мощи, укрепилось его внутреннее положение и вырос международный авторитет. V. Значение:

Именно для того, чтобы мир узнал, что Киевская Русь стала новой христианским государством, впервые началось чеканка собственных золотых и серебряных монет. На этих «златниках» и «сребрениках» был изображен князь Владимир с атрибутами власти (в короне, сидя на троне) и с крестом в руке. • В историю Древней Руси князь Владимир вошел как энергичный реформатор, деятельность которого способствовала укреплению страны. Свидетельством признания его заслуг на Руси стало возвеличивание князя народом в былинах как «Владимира Красное Солнышко» и приобщение православной церковью к лику святых. На Западе Владимира с уважением называли «повелителем русов, мощным, благодаря своему королевству и богатству» . • Территория Киевской Руси на конец княжения Владимира достигла 800 км 2 и в целом соответствовала пределам расселения восточнославянского сообщества. • Введение Владимиром христианства как государственной религии Древней Руси имело значение эпохального поворота, определило ее дальнейшее развитие. Благодаря введению христианства Киевская Русь смогла войти в число христианских государств мира и поддерживать равноправные отношения с Византией, Германией и другими государствами. • В конце X — начале XI в. Древнерусское государство достигло невиданной мощи, укрепилось его внутреннее положение и вырос международный авторитет. V. Значение: