Иосиф Бродский 1940 - 1996

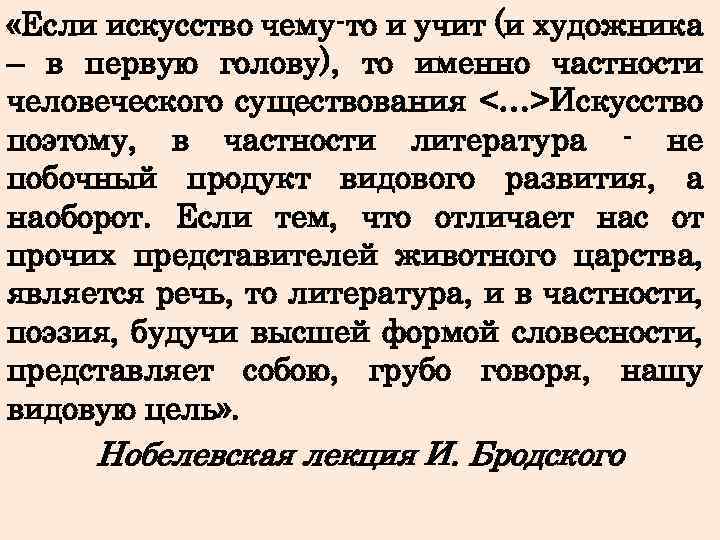

«Если искусство чему-то и учит (и художника – в первую голову), то именно частности человеческого существования <…>Искусство поэтому, в частности литература - не побочный продукт видового развития, а наоборот. Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного царства, является речь, то литература, и в частности, поэзия, будучи высшей формой словесности, представляет собою, грубо говоря, нашу видовую цель» . Нобелевская лекция И. Бродского

Есть города в которые нет возврата. Солнце бьется в их окна как в зеркала. То есть, в них не проникнешь ни за какое злато. Там всегда протекает река под шестью мостами. Там есть места, где припадал устами тоже к устам и пером к листам

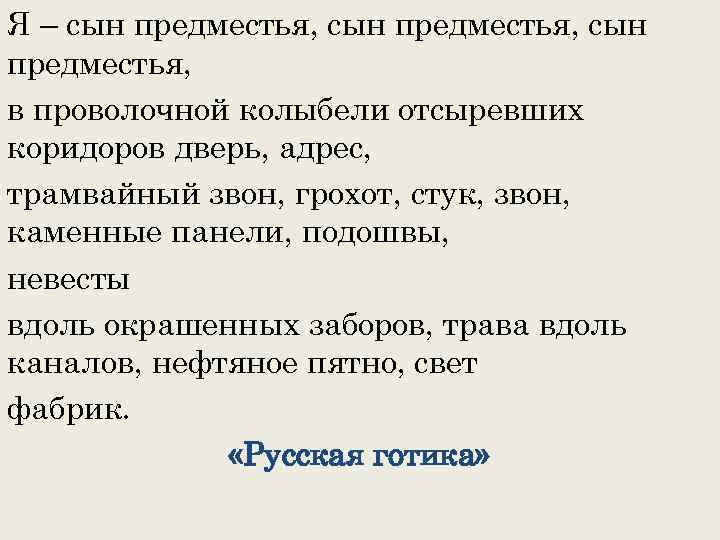

Я – сын предместья, в проволочной колыбели отсыревших коридоров дверь, адрес, трамвайный звон, грохот, стук, звон, каменные панели, подошвы, невесты вдоль окрашенных заборов, трава вдоль каналов, нефтяное пятно, свет фабрик. «Русская готика»

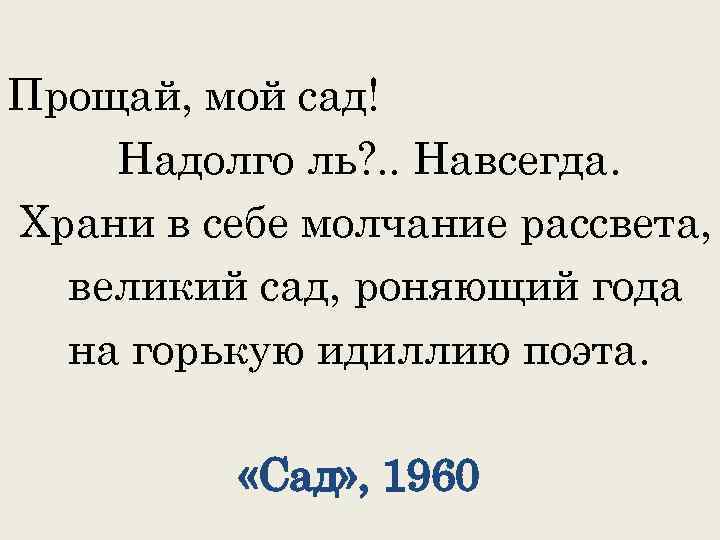

Прощай, мой сад! Надолго ль? . . Навсегда. Храни в себе молчание рассвета, великий сад, роняющий года на горькую идиллию поэта. «Сад» , 1960

Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада, ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих.

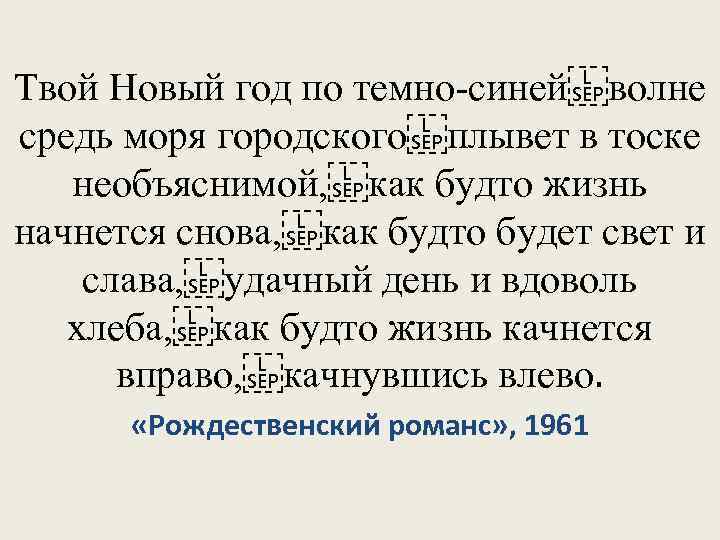

Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. «Рождественский романс» , 1961

Бродский о жанре элегии «Элегия – жанр ретроспективный<…>бытие обретает статус реальности главным образом постфактум<… > самое движение пера по бумаге есть, говоря хронологически, процесс ретроспективный» .

«его стихотворения – это развязки, заключения, постскриптумы к уже имевшим место жизненным или интеллектуальным драмам»

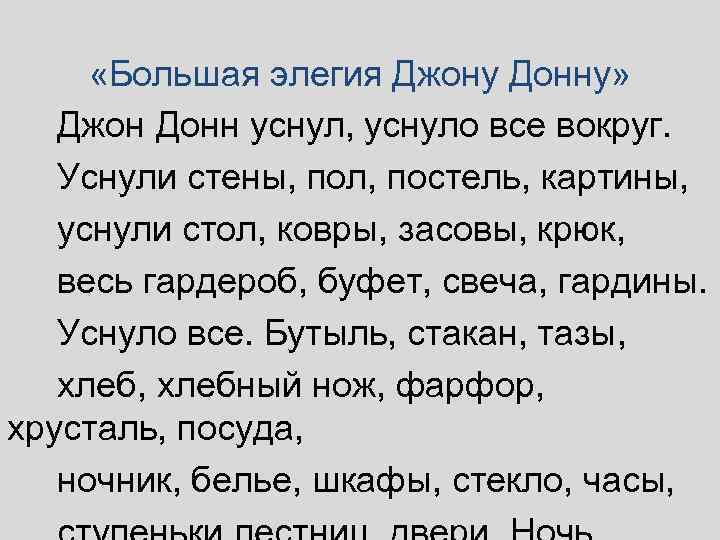

«Большая элегия Джону Донну» Джон Донн уснул, уснуло все вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины, уснули стол, ковры, засовы, крюк, весь гардероб, буфет, свеча, гардины. Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, ночник, белье, шкафы, стекло, часы,

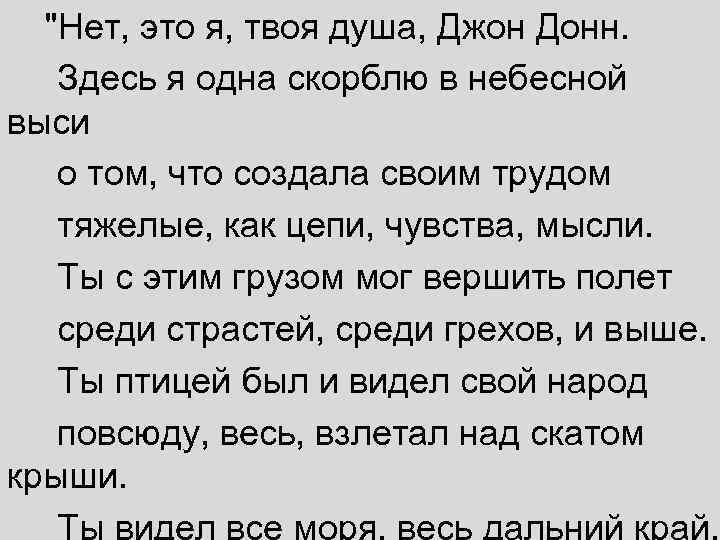

"Нет, это я, твоя душа, Джон Донн. Здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов, и выше. Ты птицей был и видел свой народ повсюду, весь, взлетал над скатом крыши. Ты видел все моря, весь дальний край.

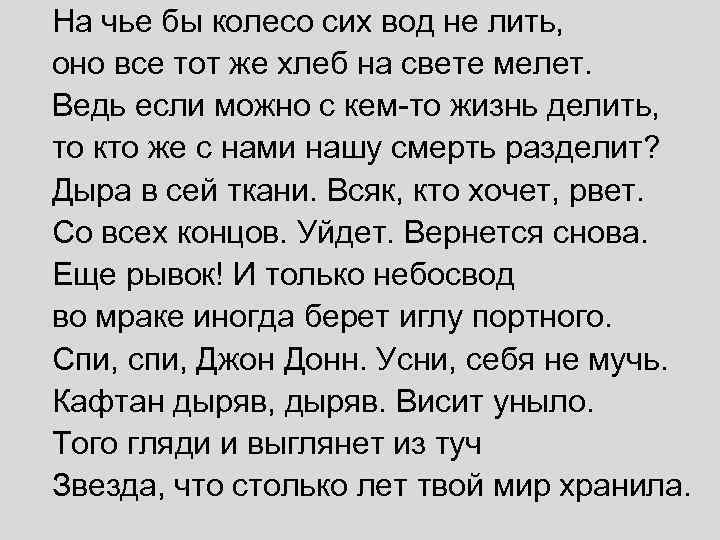

На чье бы колесо сих вод не лить, оно все тот же хлеб на свете мелет. Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит? Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет. Со всех концов. Уйдет. Вернется снова. Еще рывок! И только небосвод во мраке иногда берет иглу портного. Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь. Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло. Того гляди и выглянет из туч Звезда, что столько лет твой мир хранила.

«Ты не знаешь, что тебе простили» « <. . > это сказано именно голосом души – ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру, она – ответ души на существование. Примерно этому – а не навыкам стихосложения – мы у нее учились» .

«На столетие Анны Ахматовой Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос - Бог сохраня особенно - слова прощенья и любв собственный свой голос. В них бьется пульс, в них слышен костный хруст, и засту них стучит; ровны и глуховаты, затем что одна, они из смертных уст звучат отче чем из надмирной ваты. Великая душа через моря за то, что их нашла, тленной, что спит в родной з благодаря обретшей речи дар в вселенной.

М. Б. – Марина Басманова: «это главное дело моей жизни

М. Б. Ябыл только тем, чего ты касала ладонью, над чем в глухую, вор склоняла чело. <…> Это ты, теребя штору, в сырую пол вложила мне голос, окликавший тебя. <…> Так творятся миры. Так, сотворив часто оставляют вращаться, р. Так, бросаем то в жар, то в холод, то в темень, в мирозданьи потерян,

<…> Вот я стою в распахнутом пальто, и мир течет в глаза сквозь решето, сквозь решето непониманья. Я глуховат. Я, Боже, слеповат. Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт горит луна. Пусть так. По небесам я курс не проложу меж звезд и капель. Пусть эхо тут разносит по лесам не песнь, а кашель.

Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь - человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии, ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива? Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

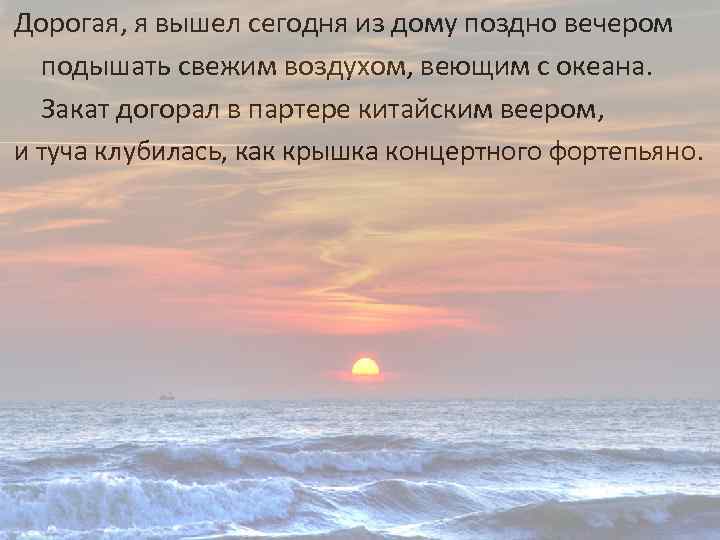

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал в партере китайским веером, и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

«Я не могу учиться в университете, так как там надо сдавать диалектический материализм, а это не наука <…> Для меня безразлично, есть ли партия или нет партии, для меня есть только добро и зло»

• Судья: Чем вы занимаетесь? • Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю. . . • Судья: Никаких “я полагаю”. Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! У вас есть постоянная работа? • Бродский: Я думал, что это постоянная работа. • Судья: Отвечайте точно! • Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю. . . • Судья: Нас не интересует “я полагаю”. Отвечайте, почему вы не работали? • Бродский: Я работал. Я писал стихи. • Судья: Нас это не интересует. Нас интересует,

• Судья: А вообще какая ваша специальность? • Бродский: Поэт-переводчик. • Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? • Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому? • Судья: А вы учились этому? • Бродский: Чему? • Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить Вуз, где готовят. . . где учат. . . • Бродский: Я не думал, что это дается образованием. • Судья: А чем же? • Бродский: Я думаю, это. . . (растерянно). . . от

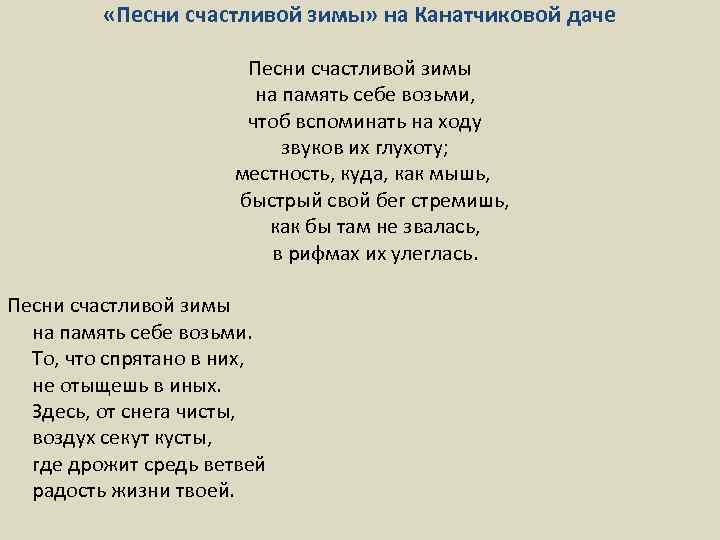

«Песни счастливой зимы» на Канатчиковой даче Песни счастливой зимы на память себе возьми, чтоб вспоминать на ходу звуков их глухоту; местность, куда, как мышь, быстрый свой бег стремишь, как бы там не звалась, в рифмах их улеглась. Песни счастливой зимы на память себе возьми. То, что спрятано в них, не отыщешь в иных. Здесь, от снега чисты, воздух секут кусты, где дрожит средь ветвей радость жизни твоей.

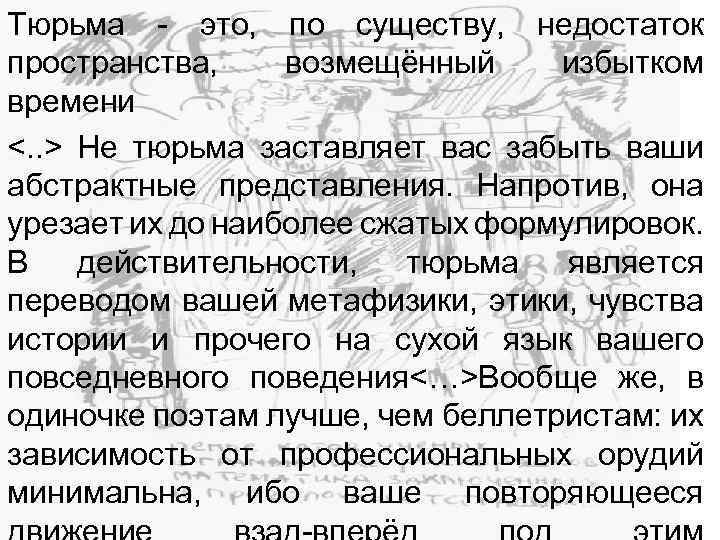

Тюрьма - это, по существу, недостаток пространства, возмещённый избытком времени <. . > Не тюрьма заставляет вас забыть ваши абстрактные представления. Напротив, она урезает их до наиболее сжатых формулировок. В действительности, тюрьма является переводом вашей метафизики, этики, чувства истории и прочего на сухой язык вашего повседневного поведения<…>Вообще же, в одиночке поэтам лучше, чем беллетристам: их зависимость от профессиональных орудий минимальна, ибо ваше повторяющееся

We must love one another or die

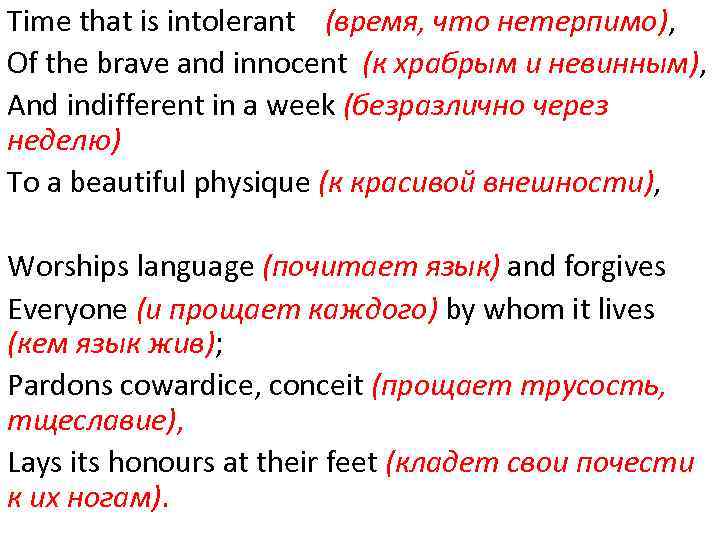

Time that is intolerant (время, что нетерпимо), Of the brave and innocent (к храбрым и невинным), And indifferent in a week (безразлично через неделю) To a beautiful physique (к красивой внешности), Worships language (почитает язык) and forgives Everyone (и прощает каждого) by whom it lives (кем язык жив); Pardons cowardice, conceit (прощает трусость, тщеславие), Lays its honours at their feet (кладет свои почести к их ногам).

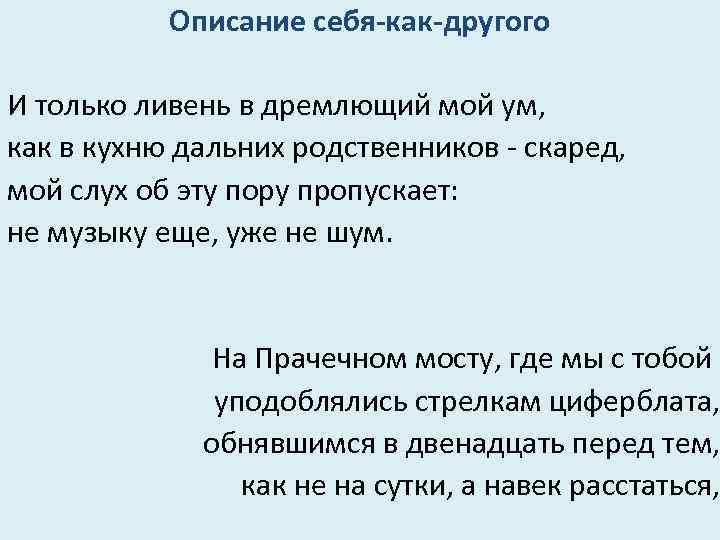

Описание себя-как-другого И только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников - скаред, мой слух об эту пору пропускает: не музыку еще, уже не шум. На Прачечном мосту, где мы с тобой уподоблялись стрелкам циферблата, обнявшимся в двенадцать перед тем, как не на сутки, а навек расстаться,

POSTSCRIPTUM Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существование для тебя. . В который раз на старом пустыре я запускаю в проволочный космос свой медный грош, увенчанный гербом, в отчаянной попытке возвеличить момент соединения. . . Увы, тому, кто не умеет заменить собой весь мир, обычно остается крутить щербатый телефонный диск, как стол на спиритическом сеансе, покуда призрак не ответит эхом последним воплям зуммера в ночи.

Паршивый мир, куда ни глянь, Куда поскачем, конь крылатый? Везде дебил иль соглядатай или талантливая дрянь То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом, то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом

Я памятник воздвиг себе иной! К постыдному столетию – спиной. К любви своей потерянной - лицом. И грудь - велосипедным колесом. А ягодицы - к морю полуправд. <…> Пускай меня низвергнут и снесут, пускай в самоуправстве обвинят, пускай меня разрушат, расчленят, в стране большой, на радость детворе из гипсового бюста во дворе сквозь белые незрячие глаза струей воды ударю в небеса.

Квартира Бродского в Энн-Арборе

«Я еврей, русский поэт и американский гражданин»

В общем, да, я чувствую себя в Америке чрезвычайно естественно. Не скажу, что как рыба в воде, но так не чувствует себя здесь никто. Да в наше время и рыбе не всегда бывает хорошо в воде. Вообще, если у человека не отмерли нервные окончания, то любое место, в котором он находится, в той или иной степени вызывает у него ощущение абсурда. Ты входишь в помещение, ты с кем-то говоришь, но при этом в сознании все время присутствует ощущение, что происходящее — полный бред, что ты тут вообще не должен находиться и твой собеседник — тоже.

Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; перешел на шепот. Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.

Посылаю тебе, Постум, эти книги. Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко? Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги, вероятно, да обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. <…> Пусть и вправду, Постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. Лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники - ворюги? Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной: "Мы, оглядываясь, видим лишь руины". Взгляд, конечно, очень варварский, но верный<…> Зелень лавра, доходящая до дрожи. Дверь распахнутая, пыльное оконце, Cтул покинутый, оставленное ложе. Ткань, впитавшая полуденное солнце. Понт шумит за черной изгородью пиний. Чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке - Старший Плиний. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я благодарен за все; за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже кроящих мне пустоту, раз она - Твоя. Ничего, что черна. Ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она - везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме. Был залит светом. Так, как только может мечтать обломок! На сетчатке моей - золотой пятак. Хватит на всю длину потемок.

Ни ты, читатель, ни ультрамарин за шторой, ни коричневая мебель, ни сдача с лучшей пачки балерин, ни лампы хищно вывернутый стебель - как уголь, данный шахтой на-гора, и железнодорожное крушенье к тому, что у меня из-под пера стремится, не имеет отношенья. Ты для меня не существуешь; я в глазах твоих - кириллица, названья. . . Но сходство двух систем небытия сильнее, чем двух форм существованья. Листай меня поэтому - пока не грянет текст полуночного гимна. Ты - все или никто, и языка безадресная искренность взаимна.

. . . и при слове "грядущее" из русского языка выбегают черные мыши и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр дырявой. После стольких лет уже безразлично, что или кто стоит у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное "до", но ее шуршание. Жизнь, которой, как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи.

«К Урании» У всего есть предел: в том числе у печали. Взгляд застревает в окне, точно лист - в ограде. Можно налить воды. Позвенеть ключами. Одиночество есть человек в квадрате. Так дромадер нюхает, морщась, рельсы. Пустота раздвигается, как портьера. Да и что вообще есть пространство, если не отсутствие в каждой точке тела? Оттого-то Урания старше Клио. Днем, и при свете слепых коптилок, видишь: она ничего не скрыла, и, глядя на глобус, глядишь в затылок. Вон они, те леса, где полно черники, реки, где ловят рукой белугу, либо - город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься. Дальше, к югу, то есть к юго-востоку, коричневеют горы, бродят в осоке лошади-пржевали; лица желтеют. А дальше - плывут линкоры, и простор голубеет, как белье с кружевами.

Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро, – ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе, – тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере – будущее. (Надежда, сказал Фрэнсис Бэкон, хороший завтрак, но плохой ужин. ) Источник этого оптимизма – дымка; ее молитвенная часть, особенно если время завтрака. В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев, я часто думал, не испробовать ли его и для разводов – как для тянущихся, так и для завершенных? На этом фоне меркнет любой разрыв; никакой эгоист, прав он или неправ, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды, ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что вышепредложенное может весьма неприятно отразиться на

Letum non omnia finit