Горы Южной Сибири.ppt

- Количество слайдов: 59

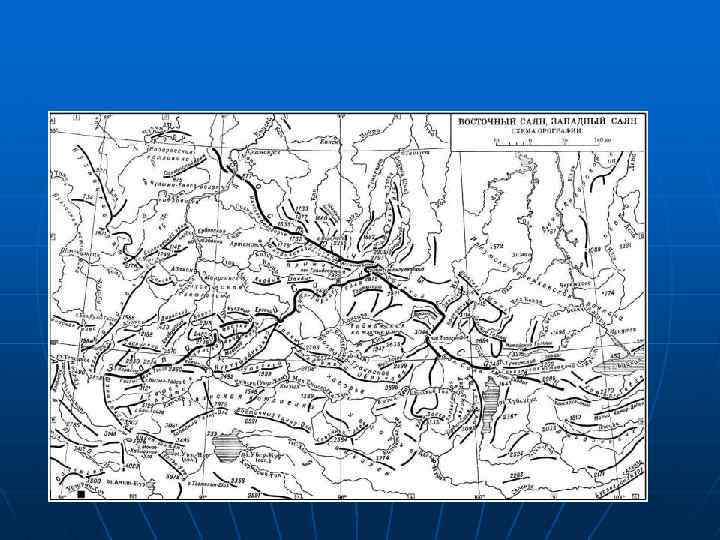

Горы Южной Сибири Физико-географическая характеристика

Географическое положение n n n Горы Южной Сибири — одна из наиболее крупных горных стран России: ее площадь — более 1, 5 млн. км 2. Большая часть территории располагается в глубине материка на значительном расстоянии от океанов. С запада на восток горы Южной Сибири протягиваются почти на 4500 км — от равнин Западной Сибири до хребтов побережья морей Тихого океана. Они образуют водораздел между великими сибирскими реками, стекающими к Северному Ледовитому океану, и реками, отдающими свои воды бессточной области Центральной Азии, а на крайнем востоке — Амуру.

Горы Южной Сибири

n n На западе и севере горы Южной Сибири отделены от соседних стран четкими естественными границами. В качестве южного рубежа страны принимают государственную границу РФ, Казахстана и МНР; восточная же граница проходит от слияния Шилки и Аргуни на север, к Становому хребту, и далее, к верховьям Зеи и Маи. Значительная приподнятость территории над уровнем моря служит главной причиной отчетливо выраженной высотной зональности в распределении ландшафтов, из которых наиболее типичны горнотаежные, занимающие более 60% площади страны. Сильно пересеченный рельеф и большие амплитуды его высот вызывают существенное разнообразие и контрастность природных условий.

n n Большое влияние на природу страны оказывают и примыкающие к ней территории. Степные предгорья Алтая по характеру своих ландшафтов похожи на степи Западной Сибири, горные леса Северного Забайкалья мало отличаются от тайги Южной Якутии, а степные ландшафты межгорных котловин Тувы и Восточного Забайкалья сходны со степями Монголии. В то же время горный пояс Южной Сибири изолирует Центральную Азию от проникновения воздушных масс с запада и севера и затрудняет возможность распространения сибирских растений и животных в Монголию, а центральноазиатских — в Сибирь.

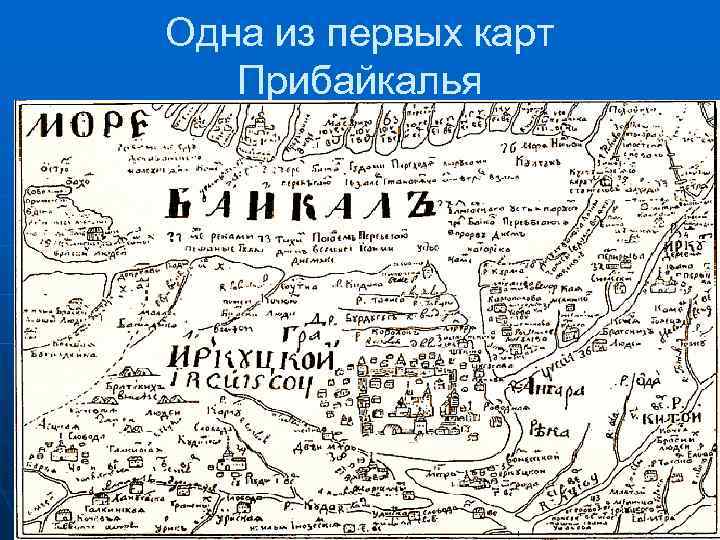

История исследования n n Горы Южной Сибири привлекали к себе внимание русских путешественников уже с начала XVII в. , когда казакиземлепроходцы основали здесь первые города: Кузнецкий острог (1618 г. ), Красноярск (1628 г. ), Нижнеудинск (1648 г. ) и Баргузинский острог (1648 г). В первой половине XVIII в. здесь создаются предприятия горнодобывающей промышленности и цветной металлургии (Нерчинский сереброплавильный и Колыванский медеплавильный заводы). Начались и первые научные исследования природы.

Одна из первых карт Прибайкалья

История исследования n n С середины XIX века возросло количество экспедиций, направляемых сюда с научными целями Академией наук, Географическим обществом, Горным ведомством. В составе этих экспедиций работали многие крупные ученые: П. А. Чихачев, И. А. Лопатин, П. А. Кропоткин, И. Д. Черский, В. А. Обручев, внесшие существенный вклад в изучение гор Южной Сибири. В начале XX века изучением Алтая занимался В. В. Сапожников, исследования Байкала вел Ф. К. Дриженко, в Туве работали географ Г. Е. Грумм-Гржимайло и ботаник П. Н. Крылов, а в Восточном Саяне - В. Л. Комаров. Были разведаны золотоносные районы и проведены внесшие большой вклад в изучение страны почвенноботанические экспедиции, в которых принимали участие В. Н. Сукачев, В. Л. Комаров, В. В. Сапожников, И. М. Крашенинников и др.

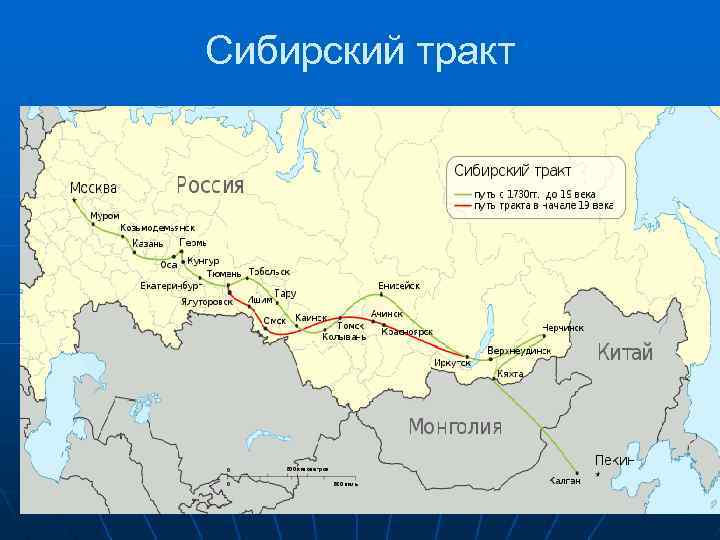

Сибирский тракт

История формирования территории n n Процессы горообразования проявились на территории страны неодновременно. Сначала интенсивные складчатые тектонические поднятия произошли в Прибайкалье, Западном Забайкалье и Восточном Саяне, которые сложены докембрийскими и нижнепалеозойскими породами и возникли как складчатые горные сооружения в протерозойское и древнепалеозойское время. В разные фазы палеозойской складчатости сформировались складчатые горы Алтая, Западного Саяна, Кузнецко-Салаирской и Тувинской областей, а еще позднее — в основном в эпоху мезозойской складчатости — образовались горы Восточного Забайкалья.

Тектоническое строение

n n В течение мезозоя и палеогена эти горы под воздействием экзогенных сил постепенно разрушались и превратились в денудационные равнины, на которых невысокие возвышенности чередовались с широкими долинами, заполненными песчано-глинистыми отложениями. В неогене — начале четвертичного времени выровненные участки древних горных областей были вновь приподняты в виде огромных сводов — пологих складок большого радиуса. Крылья их в местах наибольших напряжений нередко были разорваны разломами, расчленившими территорию на крупные монолитные глыбы; одни из них поднялись в виде высоких хребтов, другие, наоборот, опустились, образовав межгорные понижения. Древние складчатые горы в результате этих новейших поднятий (амплитуда их составляла в среднем 10002000 м) превратились в высокоподнятые ступенчатые плоскогорья с плоскими вершинами и крутыми склонами.

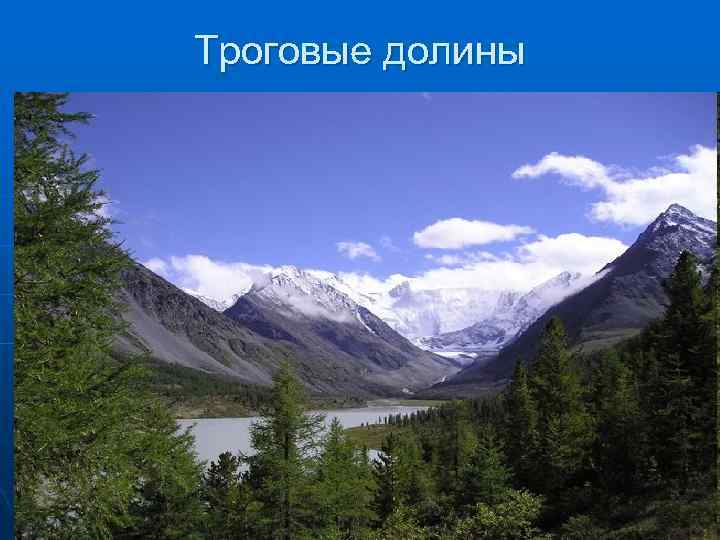

n n С новой энергией возобновили свою работу экзогенные силы. Реки прорезали окраинные участки поднявшихся горных массивов узкими и глубокими ущельями; на вершинах возобновились процессы выветривания, а на склонах появились гигантские осыпи. Рельеф поднявшихся участков «омолодился» , и они снова приобрели горный характер. Движения земной коры в горах Южной Сибири продолжаются и сейчас, проявляясь в виде ежегодно случающихся довольно сильных землетрясений и медленных поднятий или опусканий. В формировании рельефа большое значение имело и четвертичное оледенение. Мощные толщи фирна и льда покрывали наиболее приподнятые горные массивы и некоторые межгорные котловины. Языки ледников спускались в речные долины, а местами выходили прилегающие равнины. Ледники расчленили пригребневые части хребтов, на склонах которых образовались глубокие скалистые ниши и цирки, а гребни местами стали узкими и приобрели резкие очертания. Заполнявшиеся льдом долины имеют профиль типичных трогов с крутыми склонами и широким и плоским дном, заполненным моренными суглинками и валунами.

Типы рельефа n n Рельеф гор Южной Сибири очень разнообразен. Тем не менее они имеют и много общего: современный рельеф их сравнительно молодой и сформировался в результате новейших тектонических поднятий и эрозионного расчленения в четвертичное время. Другая характерная особенность гор Южной Сибири - распределение основных типов рельефа в виде геоморфологических поясов или ярусов — объясняется их разным современным гипсометрическим положением.

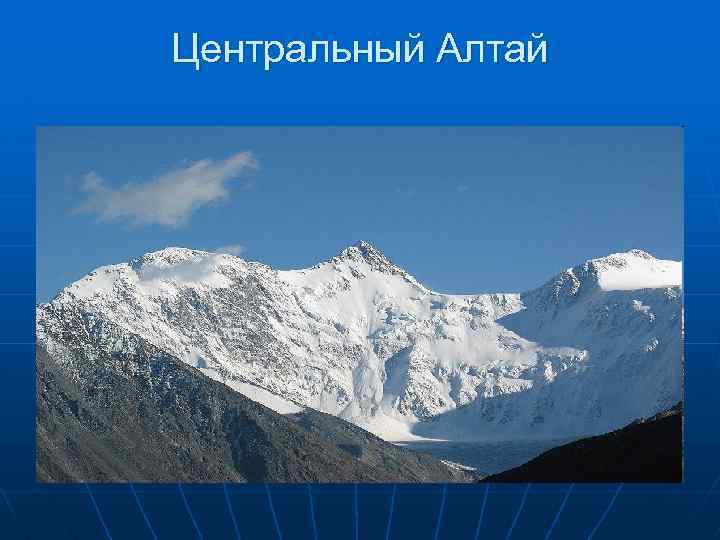

n n Альпийский высокогорный рельеф формируется в районах особенно значительных четвертичных поднятий — в самых высоких хребтах Алтая, Тувы, Саян, Станового нагорья и Баргузинского хребта, поднимающихся выше 2500 м. Такие участки отличаются значительной глубиной расчленения, большой амплитудой высот, преобладанием крутосклонных узких гребней с труднодоступными пиками, а в некоторых районах — и широким распространением современных ледников и снежников. Особенно существенную роль в моделировке альпийского рельефа играли процессы четвертичной и современной ледниковой эрозии, создавшие многочисленные кары и цирки.

Центральный Алтай

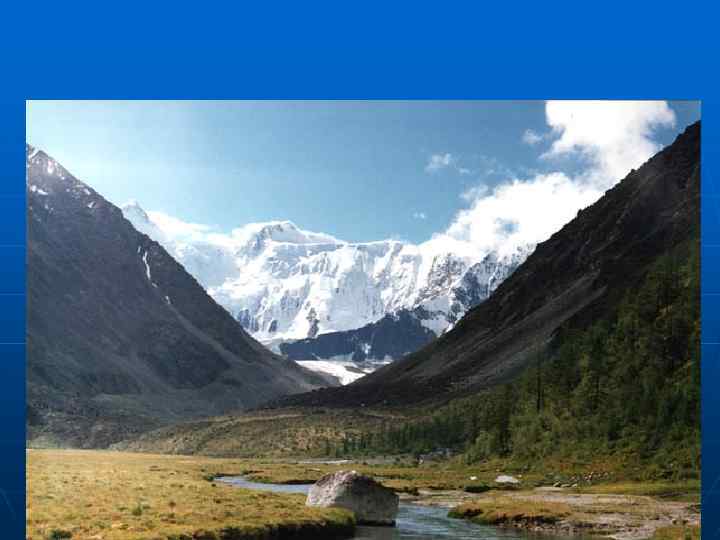

n n Реки здесь текут в широких трогообразных долинах. На дне обычны многочисленные следы экзарационной и аккумулятивной деятельности ледников — бараньи лбы, курчавые скалы, ригели, боковые и конечные морены. Участки альпийского рельефа занимают около 6% площади страны и отличаются наиболее суровыми климатическими условиями. В связи с этим в преобразовании современного рельефа большую роль играют процессы нивации, морозного выветривания и солифлюкции.

Троговые долины

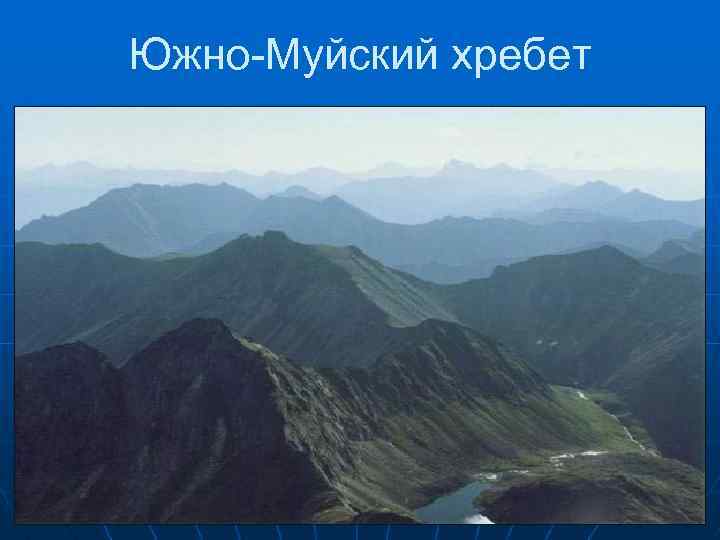

n n n Особенно типичен для Южной Сибири среднегорный рельеф, занимающий свыше 60% площади страны. Он сформировался в результате эрозионного расчленения древних денудационных поверхностей и характерен для высот от 800 до 2000 -2200 м. Благодаря четвертичным поднятиям и густой сети глубоких речных долин колебания относительных высот в среднегорных массивах составляют от 200 -300 до 700 -800 м, а крутизна склонов долин — от 10 -20 до 40 -50°. В связи с тем что средневысотные горы длительное время были областью интенсивного размыва, мощность рыхлых отложений здесь обычно невелика. Амплитуды относительных высот редко превышают 200 -300 м. В формировании рельефа междуречий главная роль принадлежала процессам древней денудации; современная эрозия на таких участках отличается небольшой интенсивностью из-за малых размеров водотоков. Наоборот, большинство долин крупных рек молодые: они имеют V-образный поперечный профиль, крутые скалистые склоны и ступенчатый продольный профиль с многочисленными водопадами и порогами в русле.

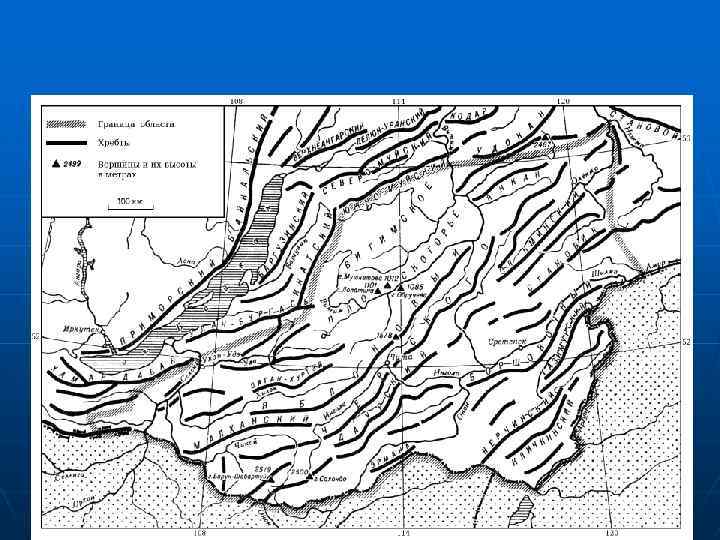

Южно-Муйский хребет

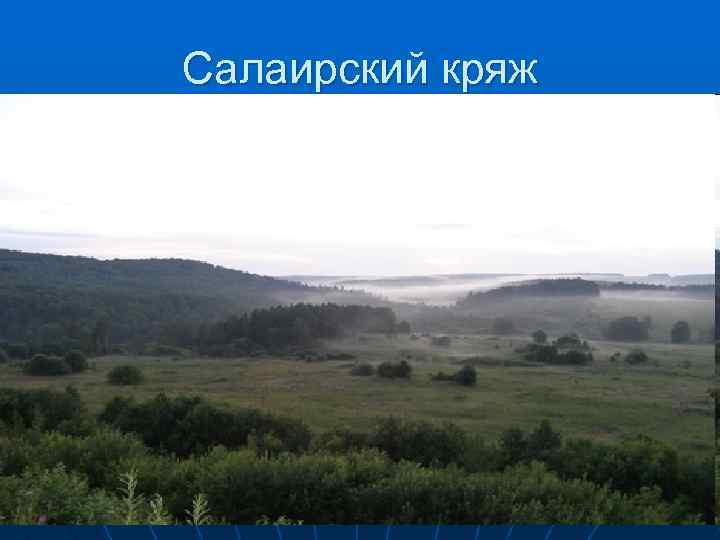

Алтай

n n n Низкогорный рельеф развит в наименее приподнятых окраинных районах. Участки низкогорья располагаются на высоте 300800 м и образованы неширокими грядами или цепочками сопок, протягивающихся по периферии среднегорных массивов в сторону предгорной равнины. Разделяющие их широкие понижения дренируются небольшими маловодными реками, начинающимися в зоне низкогорья, или более крупными транзитными потоками, берущими начало во внутренних районах горных областей. Для низкогорного рельефа характерны небольшая амплитуда новейших тектонических движений, незначительные относительные высоты (100 -300 м), пологие склоны, широкое развитие делювиальных плащей. Участки низкогорного рельефа встречаются также у подножия среднегорных хребтов по окраинам некоторых межгорных котловин (Чуйской, Курайской, Тувинской, Минусинской), на высоте 800 -1000 м, а иногда даже 2000 м. Особенно типичен низкогорный рельеф для межгорных понижений Восточного Забайкалья, где относительная высота сопок-останцов — от 25 до 300 м.

Салаирский кряж

n На слаборасчлененных современной эрозией хребтах Восточного Алтая, Саян и Северного Забайкалья широко распространены древние поверхности выравнивания. Чаще всего они располагаются на высоте от 1500 до 25002600 ми представляют собой волнистые или мелкосопочные денудационные равнины. Нередко они покрыты крупноглыбовыми россыпями обломков коренных пород, среди которых местами поднимаются невысокие (до 100 -200 м) куполовидные сопки, сложенные наиболее твердыми породами; между сопками располагаются широкие ложбины, иногда заболоченные.

Забайкальский край

n Основные черты рельефа поверхностей выравнивания сформированы процессами денудации в течение мезозоя и палеогена. Затем эти денудационные равнины в результате кайнозойских тектонических движений были приподняты на различную высоту; амплитуда поднятий была максимальной в центральных районах горных областей Южной Сибири и менее значительной на их окраинах.

n Межгорные котловины являются важным элементом рельефа гор Южной Сибири. Обычно они ограничены крутыми склонами соседних хребтов и сложены рыхлыми четвертичными отложениями (ледниковыми, флювиогляциальными, пролювиальными, аллювиальными). Большинство межгорных котловин располагается на высоте от 400 -500 до 1200 -1300 м. Формирование их современного рельефа связано главным образом с процессами аккумуляции рыхлых отложений, которые сносились сюда с соседних хребтов. Поэтому рельеф дна котловин чаще всего равнинный, с небольшими амплитудами относительных высот; в долинах медленно текущих рек развиты террасы, а прилегающие к горам участки покрыты плащами делювиальнопролювиального материала.

Тува

Курайская степь

Северо-Чуйский хребет

Катунский хребет

Плато Укок

Западный саян

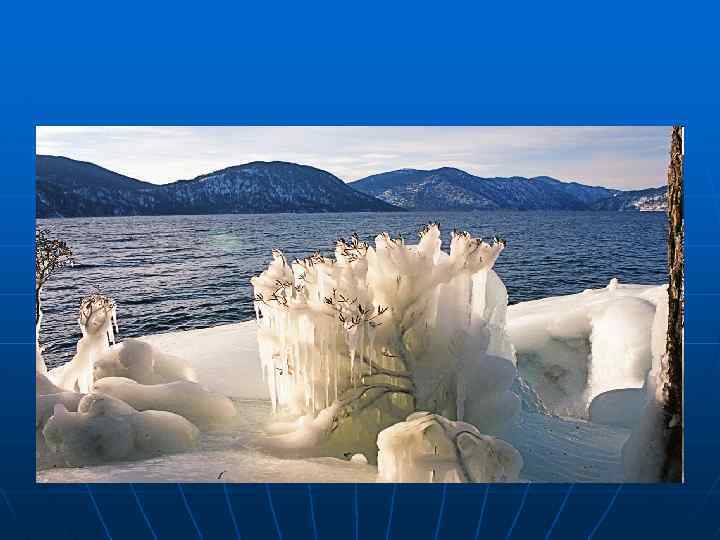

Телецкое озеро

Бия, км от истока

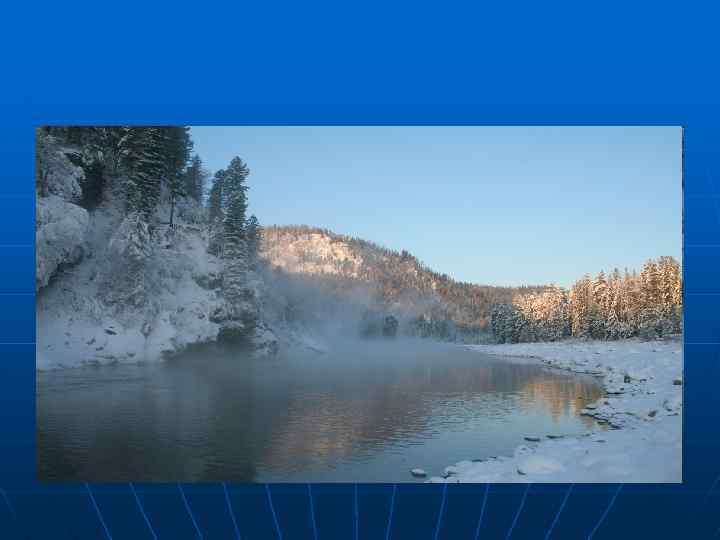

Исток Катуни

Горы Южной Сибири.ppt