Буддизм

Буддизм возник в древней Индии в 6 -5 вв. до н. э. Основателем буддизма считается индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший Гаутама впоследствии имя Будды, т. е. Будды пробужденного, просветлённого. В ходе своего развития разделился на ряд религиознофилософских школ

Буддизм появился в период, когда Индия, представлявшая собой конгломерат мелких монархических государств (деспотий) и родоплеменных союзов, переживала процесс формирования единого государства, закончившийся образованием в 4 в. до н. э. империи Маурьев

В обществе происходило крушение сложившихся жизненных устоев, обострение противоречий между социальными группами, кастами. Кризисное состояние вызывало стремление к выходу из него, хотя бы в сфере нереального. Буддизм был ответом на эти искания

В своем классическом варианте буддизм представляет собой главным образом философию и этику. Состояние духовного совершенства в буддизме достигается через смирение, щедрость, милосердие, воздержание от насилия и самоконтроль

Буддизм начинался как движение нищих и отверженных в условиях распада родоплеменных отношений и становления раннегражданского общества

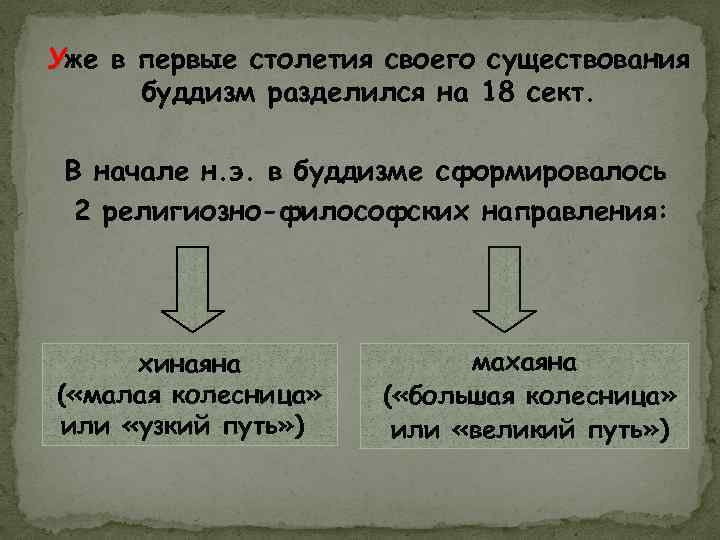

Уже в первые столетия своего существования буддизм разделился на 18 сект. В начале н. э. в буддизме сформировалось 2 религиозно-философских направления: хинаяна ( «малая колесница» или «узкий путь» ) махаяна ( «большая колесница» или «великий путь» )

Время расцвета буддизма в Индии — середина 1 -го тыс. до н. э. — начало 1 -го тыс. н. э. Конец этого периода ознаменовался сближением буддизма с индуизмом. Затем буддизм распространился по всей Юго-Восточной и Центральной Азии, захватив отчасти Среднюю Азию и Сибирь. В юго-восточных странах утвердилась хинаяна, получившая название южный буддизм; в северных — махаяна, ставшая известной под именем северного буддизма

Буддизм никогда не знал ни единой церковной организации, ни других централизующих институтов. Единственным общим для всех буддистов правил является право хранить три драгоценности: Будду, Дхарму и сангху

Будда-это Будда просветлённое, всеведущее существо, достигшее духовных вершин естественным образом через развитие ума и сердца в длинной последовательности перерождений Дхарма – это закон, открытый Просветлённым, смысловое ядро вселенной, определяющее все процессы происходящие в мире, взаимосвязанность всего Сангха – община равных, не имеющих никакой собственности и нищенствующих, сообщество носителя Закона, хранителей знаний и мастерства, которые из поколения в поколения следуют путём Будды

Людям, не нашедшим себе места в формирующихся социальных структурах, Будда предложил свой Закон (Дхарма) и путь спасения от страданий в общинном братстве, пребывающем вне гражданской жизни и государственных институтов, но и не порывающем с ними, окормляющем граждан духовно и кормящимся от них материально

Таким образом, жизнь на обочине общества, в общине монастыря становилась самым подходящим местом для совершенствования ума и психики человека

Особенностью буддийского учения является его практическая направленность. Буддизм выступил против особого значения внешних форм религиозной жизни. Центральная проблема — бытие личности. Основное содержание буддийских книг — практическая доктрина «спасения» , или «освобождения» . Она изложена в учении о «четырёх благородных истинах» : существует страдание, существует причина страдания, существует освобождение от страдания, путь, ведущий к освобождению от страдания. Жизнь есть страдания Причина страданий - желания Избавление от страданий- в отсутствии желаний Путь освобождения от страданий-достижение нирваны

Страдание в буддизме Страдание выступает как состояние бесконечного беспокойства, напряжённости, неудовлетворённости. Оно эквивалентно желанию, которое считается психологической причиной страдания. Буддизм принимает концепцию бесконечности перерождений (сансара). Смерть - не кара и не освобождение, а переход к новой жизни и к новым страданиям.

В основе интерпретации страдания как космической реальности лежит представление о жизнедеятельности личности в связи с внешним миром, в частности о психофизических элементах этой жизнедеятельности, называемых дхармами Дхармы вспыхивают, исчезают и появляются вновь, т. е. находятся в постоянном волнении, вызывая своей неустойчивостью ощущение страдания. Это вечное вспыхивание и исчезновение уподобляется горению пламени светильника. Следствием признания существования дхарм является отрицание души как неизменной духовной сущности.

Бытие в буддизме Цель неотделима от средства её осуществления, поэтому освобождение выражено в категориях пути, и предстаёт как «правильное поведение» и «правильное знание» . Нет жёсткого канона поведения. Признание разнообразия и относительности нравственных норм. Главной чертой буддийской нравственности в её внешнем выражении является терпимость, «текучесть»

Удовольствие и добро не только равно необходимые, но и равно ненеобходимые. Идеал - человек, занятый изменением своего внутреннего бытия и устраняющийся от обычных жизненных целей. Одно из основных средств преобразования личности на пути к самоуглублению выступает практика буддийской йоги (дхьяны). Состояние совершенной несвязанности с внешним миром и самоуглублённости есть освобождение, или нирвана

НИРВАНА — состояние прекращения жизнедеятельности личности, остановка волнения дхарм, переход их из состояния бытия проявленного в состояние непроявленного, истинного бытия. Нирвана есть определённое психическое состояние субъекта. Она выступает как своеобразный абсолют. В философском аспекте абсолют описывается как шуньята (букв. пустота), в религиозном — как дхармакая (органическая общность всего существующего), понимаемая как космическое тело Будды.

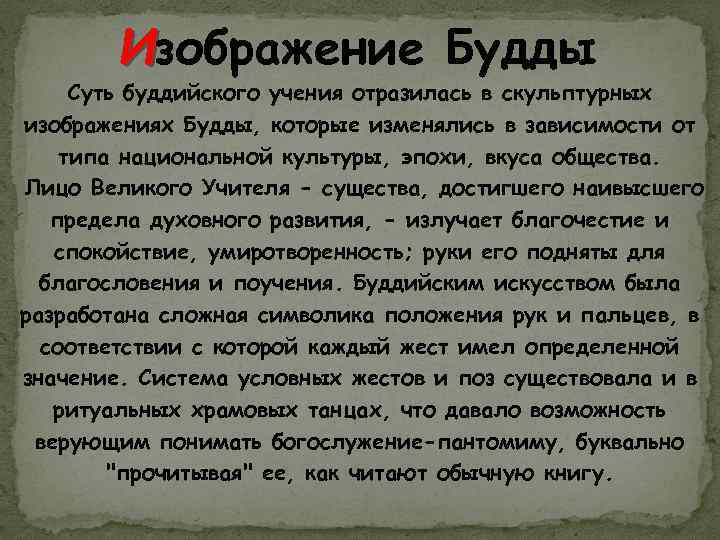

Изображение Будды Суть буддийского учения отразилась в скульптурных изображениях Будды, которые изменялись в зависимости от типа национальной культуры, эпохи, вкуса общества. Лицо Великого Учителя - существа, достигшего наивысшего предела духовного развития, - излучает благочестие и спокойствие, умиротворенность; руки его подняты для благословения и поучения. Буддийским искусством была разработана сложная символика положения рук и пальцев, в соответствии с которой каждый жест имел определенной значение. Система условных жестов и поз существовала и в ритуальных храмовых танцах, что давало возможность верующим понимать богослужение-пантомиму, буквально "прочитывая" ее, как читают обычную книгу.

Буддийские храмы

Буддизм и его последователи в мире В Бирме, Лаосе, Камбодже и Таиланде приверженцы хинаяны составляли в 60 -х гг. 20 в. около 90% населения, на Цейлоне — около 60% Махаяна имеет последователей в Китае ( 17%), Японии (50%), Корее, Непале и др. 50% Некоторое число буддистов имеется в Пакистане, Индии (не более 1% нас. ), среди китайских и японских иммигрантов в Северной (ок. 170 тыс. чел. ) и Южной (ок. 140 тыс. чел. ) Америке. Небольшое число новообращённых буддистов имеется в США (ок. 16 тыс. чел. ) и Европе (ок. 8 тыс. чел. ).

Выполнила: учащаяся 38 группы Вербицкая Виктория